清明,是一个思亲念恩的日子。每年这个时候,就特别想念天堂的父母。一大早,我总是要先打开电脑,找到父母亲的像,点上三炷香,深深鞠躬,叩头。望着他们的遗像,追念过去那些和娘一起走过的如烟岁月......

清明时节雨纷纷,

阴阳阻隔不见人。

斟酒满茶上三香,

思亲念恩泪满襟。

父母亲整整去世16年了,16年倏忽之间,16年又是那么漫长无边。

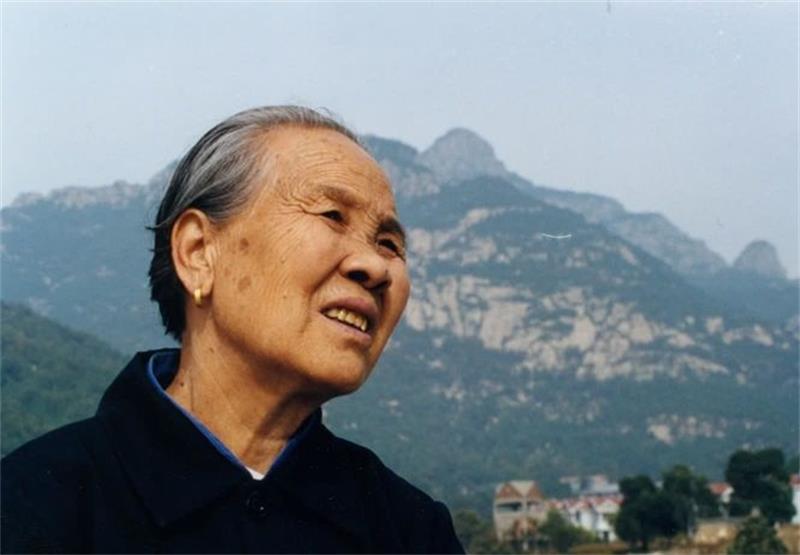

这是我在泰山脚下天外村,给老娘偷拍的一张照片,是我最满意的一张,娘在想什么呢?

有一件事我很后悔,本来有好多机会可以给父母多留下一些照片,总以为时间多的是,但都因这事那事拖下来了。幸好2001年国庆节长假,回家给父亲过生日,我带个照相机回去,趁机给爸爸妈妈在泰山脚下天外村周边,拍了一组照片,留下念想。

老娘去世,有一件事我始终弄不明白。因为娘是在生我的同一个日子里走的。听娘说,她生我的时候,天快亮了。1951年5月26日(农历4月21日),快亮的时候大概是“寅时中”,早晨4点钟左右。而老娘去世的时间,是在2007年5月26日下午5点,应该是酉时初,夕阳西下的时候。酉时,古人一般在这个时候,停止劳作,回家休息。妈妈一定是太累了,她要去陪老爸休息了。

我不知道这个日子是老娘的无奈选择,还是上天的安排,为什么非要把老娘离开人间的日子,和儿子来到人间的日子安排在同一天呢?如果是老娘的无奈选择,那今后每年的5月26日,注定没有欢乐,儿的生日,娘的苦日,娘的忌日,是儿的苦日。

如果是上天的安排,那今后每年5月26日,依然是一个有生机的日子,我信后者。因为在这一天,娘有了她的儿子,有了她的希望,有了她的寄托。春夏秋冬,四时行焉;日月相推,而明生焉;生老病死,自古已然。

1925年,母亲生在鲁中山区“营子河”边的周王许村,她16岁嫁到方家,与父亲同岁。

母亲进方门几年,奶奶就过世了。听母亲说,日本鬼子进村扫荡,奶奶受到惊吓,上吐下泻,只四五天时间就不治而亡。奶奶下葬的那一天瓢泼大雨,棺木浮在水上,要从坟坑里不停地刮水。父亲裹着雨水不停地给帮忙的众乡亲扑地磕头。我想,这是奶奶对家人的不舍和眷恋。

奶奶走后,娘还不到20岁,家里尚有一个八九岁的姑姑。老嫂比母,一家人的全部生活都落在娘身上。娘不识字,但识大体、懂大道理。在那个年代,她忍辱负重,供我姑姑读书,这在当时一些家庭生活殷实且有娘的女孩子都做不到的。在我们那个小山村,姑姑是唯一一个在同龄人中读书的女孩子。正因为姑姑读书识字,后来才有机会嫁给一个南下的老八路,现在两人定居舟山,他们也都已是耄耋之年的老人啦。

娘一辈子生性要强,不求人。父亲在上个世纪五十年代初参加革命工作,一直在公安战线,娘和我们都在农村。后来我弟弟、妹妹、妹婿、侄女、侄女女婿也都干公安,应该是公安世家了。

2007年五一节,我给老母亲洗过脚后,哥哥帮我拍的。这也是我和母亲的最后一张合影,二十天后老人就过世了。

母亲是小脚,解放后放脚也没能全放开,有几个脚指头早已压在脚底下,骨头生生被压断了。母亲去世前个把月,我给她老人家洗脚时,才真真切切看到她那双饱经辛劳一辈子的小脚。她身体好时,我想给她洗脚,她不让。她生病后,没有气力反对了。晚年的母亲,有点忘事,特别是父亲去世后,一下衰老了好多,很少说话。医院检查,小脑萎缩,明显是阿尔茨海默病了。不过,她清醒的时候,看不出任何症状。

我一边给娘洗脚,一边淌眼泪,不时加点热水,轻轻搓去一层层老皮。老娘那天一直目不转睛地看着我,冷不丁说出一句话:“你看我养的儿子,多出挑……”。眉宇间的喜形于色,看得出她对这个儿子还是满意的,没想到这句“你看我养的儿子,多出挑”,竟成了老娘留给儿子的最后夸奖。

老娘去世前的几个月,她和老爸同时住在一家医院一个病房。2007年寒假,我一早就回到泰安,到医院陪护爹娘。有一天晚上,娘告诉我,家里有六七张定期存单,放在柜子里的什么地方,她把锁柜子的钥匙交给我。我回到家里东一包,西一卷,翻腾着全部找齐,正准备回医院交给她时,居然母亲已经从医院自己出来,坐公交车赶到家,站在我身后。我说,天这么冷,你回来干什么?娘说,“下定决心,排除万难……”。娘不识字,但她能记住好多毛主席语录。娘识数、会算账,别人糊弄不了她。这六七张存单,放在哪里,每一张多少钱,她都记得清清楚楚,这是她和老爸积攒的一点钱,大概不到十万元。现在想想,那时她就和爸一起在准备后事,把这点家底交给他们信任的儿子。

上世纪初的五十年代,百废待兴,互助组,初级社、合作社、人民公社,蓬蓬勃勃。母亲虽然是小脚,可她仍然积极参加到新中国的建设中,下地干活。那时,我经常跟在母亲后面赶牛拉水车,一天下来还是很累的。

我那时少不更事,十分调皮,让娘操心不少。有一次,水车的齿轮把我的左手中指碾进去,幸好拔得快,直到今天我中指的指甲盖仍旧是叠加有裂纹的。还有一次,我爬上一个锡智爷爷的马车,不经意间马突然跑起来了,一下把我从马车上摔下来了。事后,急得我娘给那位爷爷吵起来,我真算是命大的了。

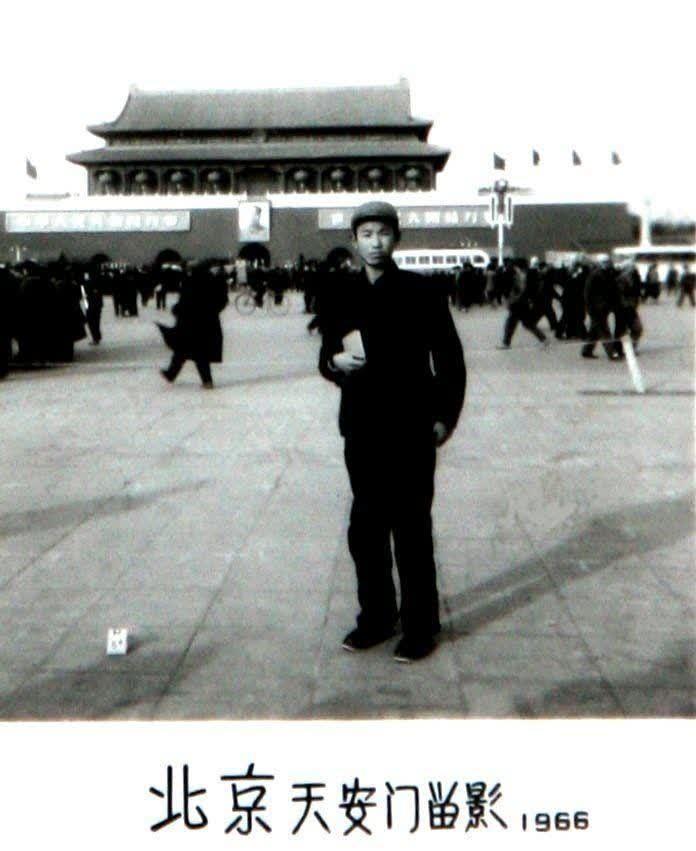

文化大革命开始时,我才16岁。到济南和北京串联。我一个二奶奶劝我妈妈,千万不要让延明出去,乱哄哄的不安全。可最后,老娘还是同意让我出去了,也是一种放手吧。娘虽然是农村妇女,但有大格局,不小家子气,她支持孩子们出去闯荡,多锻炼锻炼。

天安门广场的红海洋,我们每人手里都有一本小红书《毛主席语录》。不管后人如何评说,对一个16岁的孩子来说,经历那个大场面,的确非同一般。在哪个年代,我们莱芜五中,能到北京见到毛主席的也没几个人。

第八次接见,毛主席在敞篷车上向大家挥手致意。

在天安门广场留影,整整57年了。

父亲在外面工作,家里没有劳动力,除了爷爷就是我们兄妹4人。上有老下有小,那时在村里经常被人家欺负,看人家的白眼。娘始终认准一个理,不管多穷多困难,一定要供孩子上学,我们兄妹四人都应该是学有所成。听娘说,她一共生了6个孩子,老大老三夭折,我排行第四。除第一个孩子是由村里的接生婆帮忙,其他我们几个出生时都是妈妈一个人自己处理,那时农村没有医生,她是冒多大的风险,生儿育女啊。1960年生我弟弟时,早晨我照样去上学,妈妈还给我弄书包。那时我们都是早晨一大早就去上学,赶上冬天,到学校时天还不亮,上完两节课再回家吃早饭。等我回来时,听到屋里有婴儿的哭声,妈妈说生一个弟弟。母亲刚生完弟弟,还要帮我们弄吃的。记得第二天是我爷爷的生日,娘还要跑前跑后做饭做菜。

弟弟生不逢时,摊上三年自然灾害,母亲带着全家人吃糠咽菜,渡过难关。娘总是吃在最后,甚至安宿不吃饭。娘晚上起来侍弄弟弟,煤油灯没有油,经常瞎摸糊,后来想出一个土办法,用一根细铁丝串起一些蓖麻子点着就急。记得那一年,父亲送他的同事去西藏,几个月没有回家。

这是妹妹,小我3岁。年轻时的一束长发,令多少人夸奖。她因糖尿病并发症已经过世7年了,每每想起,悲痛不已。

三年自然灾害时,吃树根和树叶、包括烂地瓜秧子,弄碎了蒸窝窝头。妹妹那时才六七岁,吃了窝窝头,几天便秘大不下来,妈妈就用钥匙慢慢给她往外扣。现在想起来,妈妈那些年是忍受了多大的痛苦和艰辛啊。

在农村,几乎每天都要摊煎饼。摊煎饼要磨糊子,经常是四五点钟起来推碾推磨。我哥哥推磨就晕,他一般就不推磨了。我要帮娘推磨,有时推着推着困着了,棍子就掉下来了,经常刮到糊子。可娘也不生我的气,收拾一下继续推。

推碾。

1967年,在中学校门口的同学合影。

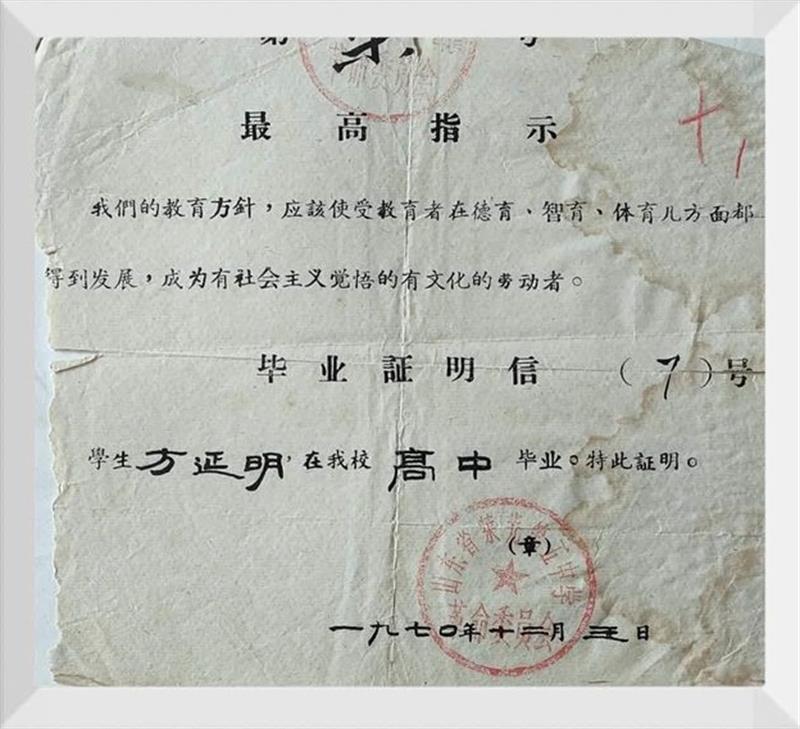

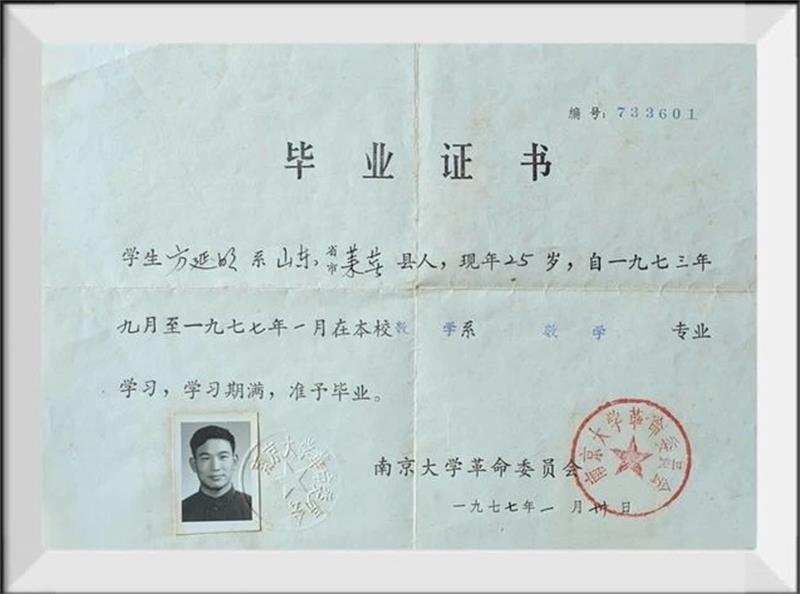

留有时代印痕的高中毕业证。

1970年高中毕业时同学合影留念,整整53周年了。同学们都很客气,让我在中间,穿藏青上衣的是我。

二排左一是我。这是在母校山东省莱芜第五中学网站上找到的,始料未及,应该是1967年初中的照片。

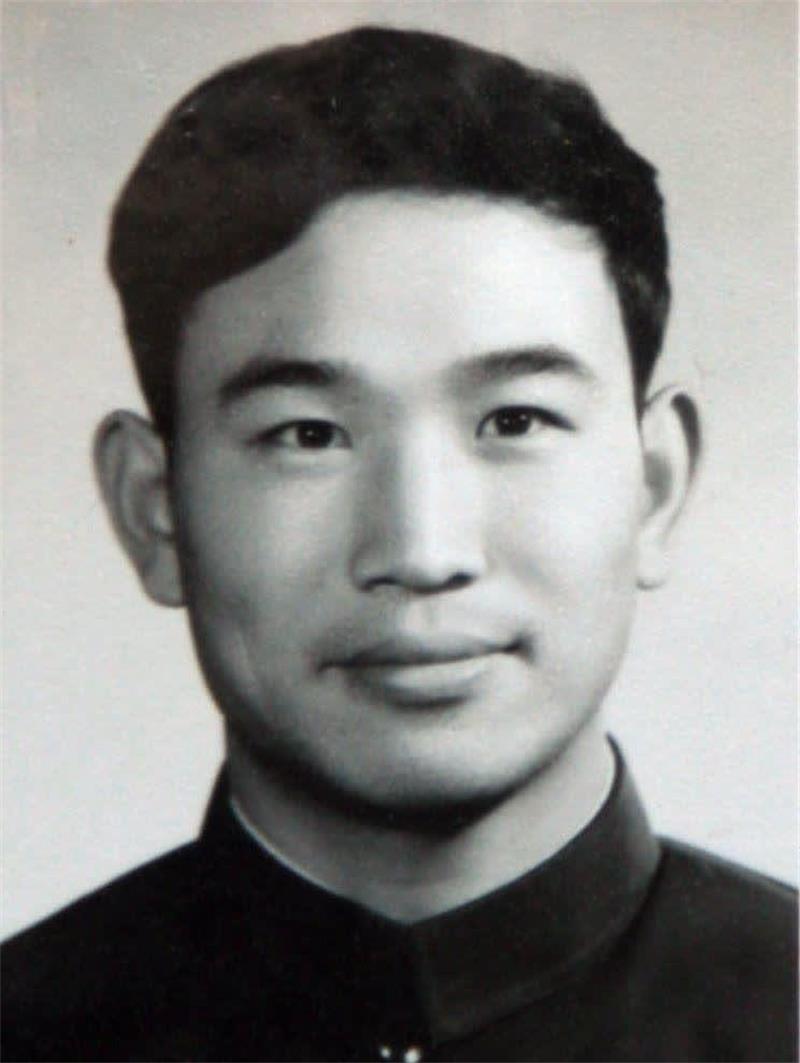

1972年,在寨里公社广播站工作时的照片。

2007年“五.一”节,大哥和娘。

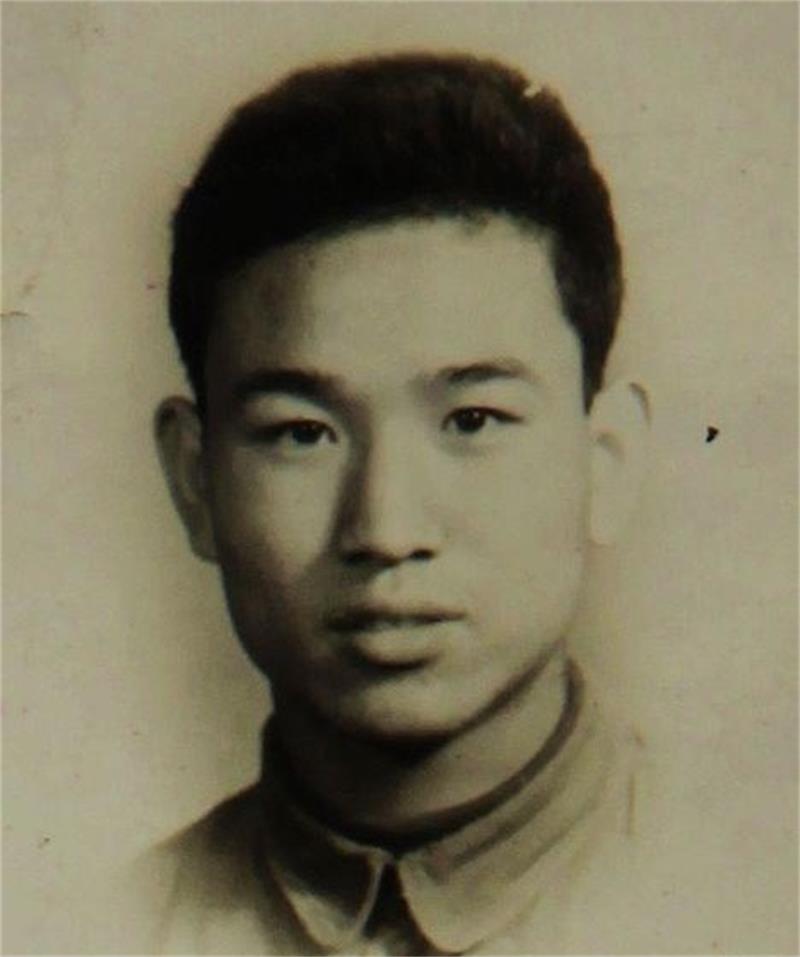

大哥延英1966年当兵时的照片。

1964年,娘送哥哥当兵。到了第二年8月,娘想哥哥啦,自己一人带着5岁的弟弟去青岛看哥哥。母亲不识字,从莱芜的一个小村庄,先到泰安,再去青岛。在泰安火車站,一个素不相识的军人帮母亲买票,给弟弟买甜瓜,到城阳后送下火車再联系部队。当时我哥哥在青岛沙子口野营,那位军人一直把母亲交到哥哥部队的战友手里。回来后,母亲说一路上都是雷锋。要是搁在当下,恐怕你连想你都不敢想……

大哥当兵时刺绣的毛主席像,近六十年了,一直珍藏。大哥的字一直写的很漂亮,这隶书写的赏心悦目。

第一次我与母校合影。

1976年12月毕业照。

妈妈一直教育我们,勤俭节约,自力更生。我结婚时,那时老家都很穷,街坊邻居的叔叔大爷们,凑了几十块钱,有的没钱就提上几斤粮食,算是表示祝福吧。妈妈和我商量,一分钱一粒粮食都不要,全部退还给兄弟爷们。

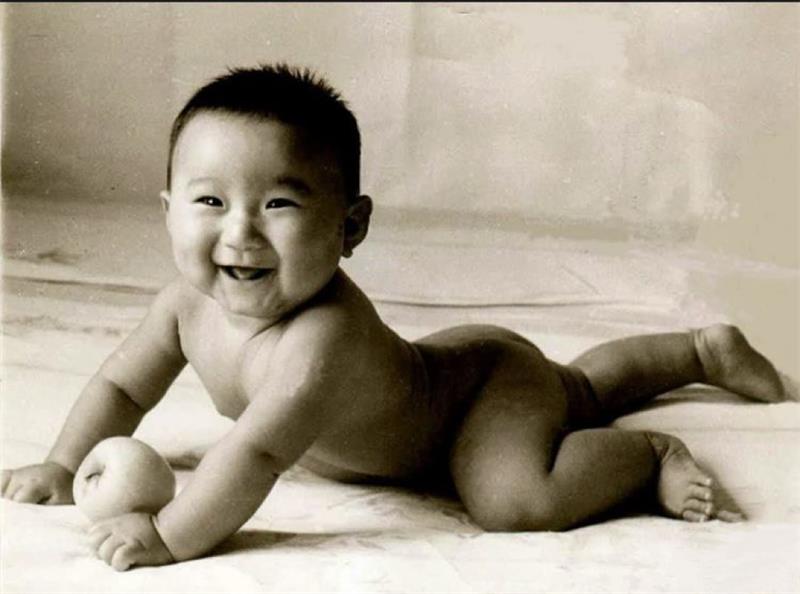

儿子百天。

我毕业留校工作,结婚生子。哥哥、弟弟、妹妹也都在莱芜市和泰安市安家,生活条件大大改变。那些年,不管春运人有多挤,我都尽可能回家。我和夫人把买菜做饭都包下来,算是对老人的孝敬,那也是每年家中最快乐的时光。每次回南京,爹娘总是大包小包给装得满满当当的,临走一定要煮上一二十个鸡蛋,一直在院子门口,目送老远。

1979年,爹娘到北京看望当兵的三弟。

天伦之乐,父亲母亲和他们的两个孙子和一个外孙女。

1989年,爹娘到南京小住,祖孙三代在中山陵,幸福时光。

我1979年临摹的法国十九世纪油画《哈图瓦的冬夜》,现在只剩下这样一件作品了,儿子说是传家宝,比他还大一岁。

我从小就喜欢画画,文革期间读中学,十六七岁,我用方格放大法,到好几个村庄画毛主席像,得到庄邻庄乡爷们的夸奖。我给妈妈要了钱买铅画纸,把家里墙上贴满了画的毛主席像,娘也很欣赏。1976年1月周总理去世,当时我正在南京大学数学系读书,我用6张一开铅画纸拼成一大张,画一幅周总理的遗像,贴在学校一个迎面大布告栏上,好多师生在遗像前留影。我曾临摹一幅油画,挂在老家爸妈房子的客厅里,成为爹娘与亲朋好友夸耀儿子的谈资。

1976周总理去世后,我就是画的这幅周总理遗像。

我还临摹了十来张名家画作,都被老校部机关的朋友抢走收藏了。

这是挂在老家客厅的油画。

娘品头论足,既不能垒墙也不能堵鸡窝的那块奇石,至今依然收藏着。

老娘是典型的工具理性。我喜欢收藏奇石,有一年春节回家,我在奇石市场,花68元钱淘到一块奇石,似落满雪的梅花,信心满满想回家给老娘嘚瑟一下。老娘近视眼,她打量着那块石头,凑近一点,左瞧瞧,右看看,一副不以为然的样子说,“一不能垒墙,二不能堵鸡窝,还68元呢,六毛八,我也不要!”惹得全家人都哈哈大笑。

2001年,爹娘和他的四个儿女,唯一的一张合影。

娘80岁时的照片。

我长相随娘,像我舅舅。

后面墙上的寿字和一幅楹联,是哥哥写的。

父母亲本来身体都挺好的,父亲一次夜间起来,不小心摔倒骨折,大伤元气,术后几年又查出肺部肿瘤,后来把母亲也拖垮了。他们16岁结婚,到2007年过世,相濡以沫67周年。

老爸是2006年11月查出肺癌,虽尽了最大努力,终无回天之术,于2007年4月2日去世。

老爸走后,我们最担心老娘,给老娘做了一次全面检查,肝、胆、肾、脾、胰等,都很好。可是,惟独没有检查肺,我们总以为那时她咳嗽是她的陈病肺气肿,谁知后来一查,竟与老爸一样也是肺部肿瘤,这无疑是晴天霹雳。

我们兄妹几人商议,八十多岁的老人了,不做手术,不做化疗,采取保守疗法,让她少受点痛苦。

听人家讲,老年人的癌细胞扩散慢一些,所以那年五一长假我回去时,看到老娘食欲还可以,脸上有了红润。

老娘去世时,我还在学院任职,研究生答辩25日结束,本科生答辩26日结束。那几年,每年5月26日我都要与自己刚刚通过论文答辩的研究生小聚,祝贺一下。那天晚上正在与学生小聚,突然接到哥哥打来母亲病危的电话,连夜就往家赶,27日上午到家,实际上老娘已于头天下午过世。等我再看到她老人家时,只能是遗体火化前的生死离别。我俯下身,用我的前额亲吻母亲的脸颊,透心凉。我非常后悔,没能留下妈妈的念想,哪怕是几根发丝也好。

这是在父母亲去世前,我出版的几本书。那时,我的新书一出版,总归会带到父母面前,让他们看看儿子的作业。

父母去世后,我又出版了五本书。十六年了,我没有机会再呈上新作,让父母欣赏儿子的作业。

十六年了,逢节假日的时候,总是想念父亲母亲。老娘生我养我57年,我有35年不在她身边。我特别感慨,子欲养而亲不待的心情。

我后悔自己只给老娘洗过两次脚,为什么没有早一点给老娘多洗几次脚呢?

十六年了,我成了没娘的孩子,无家可归。没人再给我开门?没人再给我煮鸡蛋?没人再送我到门口?我再也看不到爹娘的背影,听不到他们对儿的呼唤。

我在想,如果有来世,我还做娘的儿子,我一定要给娘多洗脚,每次回家都要给她洗一次脚……

儿的生日,娘的忌日……

【作者简介】

方延明,笔名鲁人,1977年1月毕业于南京大学数学系,留校任教。长期从事新闻宣传工作,担任《南京大学报》主编。2003年,任南京大学新闻传播学院首任院长。曾任中国新闻奖、长江奖、韬奋奖评委,2001年获江苏新闻最高奖---戈公振新闻奖。

方延明专长于新闻理论和新闻实务,先后在《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》《中国教育报》等国内重要报刊发表54个一版头条重要稿件,先后出版三版《新闻文化》,被誉为我国新闻文化研究领域两个开拓者之一。他发表的《今天,我们应该培养造就什么样的新闻人才》《理论新闻学学科体系论纲》《我国媒介传播中的悖论问题》3篇文章,被《新华文摘》全文转载后获普遍好评。

方延明对中国传统文化、高等教育、邓小平理论亦有深入研究。在《中国社会科学》(内部文稿)《中华文史论丛》《文献》《社会科学战线》《中国软科学》《自然杂志》《江海学刊》《南京大学学报》《南京社会科学》《求索》《晋阳学刊》等著名学刊发表论文150余篇,有9篇论文被《新华文摘》全文转载。1993年发表的《邓小平思想与社会主义制度的命运》,被中央党校收录新时期党的建设文库。

独著《新闻文化导论》《新闻文化外延论》《新闻实务方法论》《新闻与文化研究》《新闻文化研究》《方延明文化三论》《方延明新闻作品集》,主编《新闻写作教程》《我国藏语新闻媒体影响力问题的研究》等著作。

方延明文理兼通,出版三版《数学文化》,为我国高学校开设数学文化课做出贡献,获学界同行好评。

2011年,方延明在时任总书记胡锦涛的支持下,任国家社科基金特别委托项目《我国藏语新闻媒体影响力问题的研究》首席专家,尽管已经花甲之年,仍14次到藏区考察调研,走遍雪域高原山山水水,主持完成《我国藏语新闻媒体影响力问题的研究》专著,以汉藏双语出版,填补了我国藏语新闻媒体大范围内影响力问题研究的空白,获学界业界高度评。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复