每逢清明,又想起父亲。

父亲去世整整十六年了,倏忽之间。我退休也已经十二年了,时间精力都有了,子欲养而亲不待,终生遗憾。六年前曾写过一篇悼念父亲的短文,最近又陆陆续续记起一些点滴,写成这个美篇,追念父亲。

因远离家乡,每年清明节,难得回去上坟,只是在父亲去世三周年和十周年的时候回去上坟。爷爷是有文化的私塾先生,他一辈子信奉孔夫子那一套,“敬鬼神而远之” ,“不语怪、力、乱、神”。

小时候,我们家从来不上坟,过年也不祭祖请神。父母受爷爷影响,也是无神论者,我从小没见过大人们烧过纸香。那时,不管哪家有人去世,娘总喜欢讲一句话,“人死如灯灭”。

我们家开始上坟,始于我爷爷去世以后,逢年过节想爷爷啦,这才学着大祖父三祖父家的伯伯叔叔们,弄几个小菜,水果和点心,半壶小酒,去给爷爷上坟。

大哥平时喜欢填词赋诗,每年寒食清明,他都会写一首,寄托哀思。

2015年,我小孙女和弟弟家的孙子都三岁了,回家认族。我们一家五口回老家约上哥哥、弟弟一起到父母坟上烧纸香、磕头。望着面前那一堆不大的黄土,感慨万千。我特意带了一瓶好酒,在父母的坟前祭奠。我在想,不管是酒还是纸钱,父母能在那边享用吗?胞兄延英还在父母坟前吟了一首诗:

清明扫墓年复年,

冢前祭奠泪潸然。

思亲空望白雲飞,

敬老扶幼代代传。

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

我是谁,我从哪里来,我到哪里去?

清明,教人做人。

清正、清廉、清醒,清白;

明事、明理、明法,明道。

清明是感恩,清明是传承。

认知清明,过好人生!

回不去的泰安市青年路77号,一楼最东头一家,那是三十多年的家。

80周岁的父亲,每天还能喝点小酒。

2007年3月31日,我正在参加孙玥的婚礼,忽然接到哥哥的电话,说是父亲病危。孙玥是我们学院的体育特长生,品学兼优,她的婚礼,特意约请我参加。我赶紧退席,和儿子连夜乘车赶回家,等我和儿子赶到医院见着父亲时,老人意识应该还是清清楚楚的,但已经说不出话来,看到儿子孙子的那一刹那间,父亲的泪水从眼角溢出。这种生死离别没人能有体验说出。

陪父母一起逛泰山,老人的开心是一种天真的笑.

4月1号整整一天,我和哥哥就忙着准备老爸的后事,有时也会不经意间当着父亲的面说一些后事的事情,没有刻意避讳。我想,父亲一定是清楚眼前即将要发生的这一切,他神情中透露出的对家庭、对子女的不舍,全在不言中。

2号凌晨,妻子也从南京匆匆赶到泰安,还没坐定,就接到哥哥从医院打来的电话。我们急急匆匆赶到医院,父亲已是弥留之际。老人总算在最后的时刻,看到他最远的儿女来到跟前送行。我们看着父亲,泪水夺眶而出。

临床一位大嫂讲,这个时候不能哭,泪水不能滴在要走的人身上,要把老人的眼睛合上。我用双手慢慢捂上父亲的双眼和嘴巴,老爸的体温慢慢消去……

我们没有老爸了,爸永远走了。

儿子用剃须刀,给爷爷刮了胡须。

爸妈和他们的四个儿女。

在我的记忆里,爸爸老早就参加工作,长期在公安战线工作。开始是在莱芜县公安局,后来到章丘县公安局、平阴县公安局,1973年到泰安地区公安局,后来娘也把户口迁到泰安,泰安就成了我们的家。我妹妹、妹婿、侄女、侄女婿,也都在公安系统工作,应该是公安世家了。

父亲脾气好,内向,不多言语,没见过她和母亲吵架。母亲心直口快,路见不平一声吼,说过去就算了。万一有不同意见,爸爸也是从不多说话,静等母亲气消了再说。所以,娘老说父亲是好人主义,不得罪人。

父亲做人做事,忠厚踏实,严于律己,两袖清风,多次被评为优秀党员、先进工作者,那时机关的荣誉含金量很高。弟弟出生的时候,刚好遇上三年自然灾害,母亲晚上起来侍弄弟弟,因没有煤油点灯,经常瞎摸糊,后来想出一个土办法,用一根细铁丝串起一些蓖麻子点着救急。而当时,父亲在公安局工作,经常查处一些倒卖煤油的货物,但父亲从来没有往家拿过一分钱东西。

父亲是一个很知足的人,他从不与人攀比,做好自己就行。他提职慢,工资低,知足常乐,直到退休,才是一个科级干部。

父亲一辈子秉持孝道。记得早年我们家还没迁到泰安市时,在鲁中丘陵的一个小村庄。几百口人的一个村子,仅有父亲等几个吃公家饭有公职的人,算是很有面子了。父亲常年在外工作,每次回家都是骑几十公里的自行车,一般回家住一两晚就回去。临行之前,他总是要到爷爷床前和同院的大爷爷床前道别。1970年4月4日寒食节,爷爷去世,爸爸没能赶回来,事后他回来,自己一个人到爷爷坟上,也不知他给爷爷说了些什么。

抽烟喝酒是父亲的嗜好,后来他生过一场大病,是肺气肿,就戒烟了,不过酒照喝。父亲80岁时,每天还能喝两次酒,每顿二两。父亲退休以后,工资也不多,因为他好酒,隔三差五拿着一个塑料大桶,到泰安酒厂去买散装酒,买回家来再由妈妈分装到过往的酒瓶里,放在床底下,随时取出饮用。后来条件好一点了,我们兄妹经常隔三差五给老人备点酒。

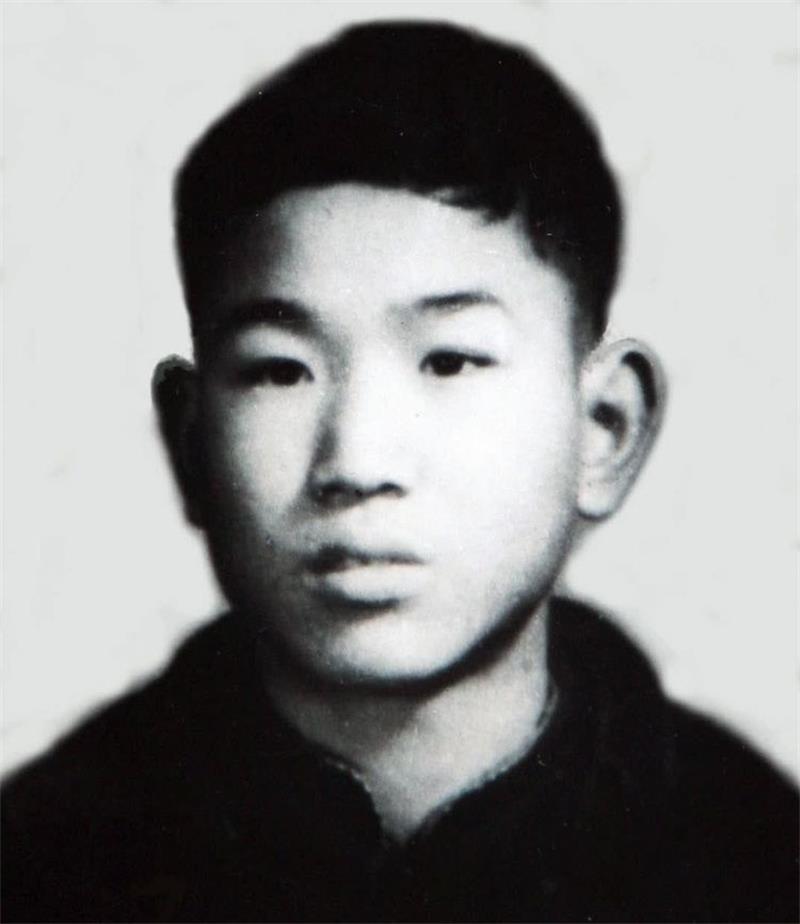

1966年串联时,我在济南照的,16岁。

我上初中二年级时,爸爸调到章丘工作,那时章丘县属于泰安地区。爸爸把一辆旧自行车丢给我。我们住校,每周要回家拿饭,就可以骑自行车了。从我们方家庄到学校,大概有8里路。那时我们是周六下午放学,周日下午回学校,拿一个星期的干粮,主要是煎饼和一罐咸菜。那时,我们中学只有我一个人有自行车,比现在有一辆小车还阔气。有时我星期天回学校,在路上碰到同学,我就主动把同学的干粮放在我的车子上,省下同学的辛苦。

这辆自行车带给我们同学好多快乐。我们在大操场大撒把比赛,把右腿搭在自行车的横梁上,右手扶把,左手可以伏地捡起地上的树叶和硬币。

爸爸那时省下一点粮票带回家,妈妈有时给我一点,偶尔我也会从学校食堂,买个倭瓜肉包解馋。

在我们莱芜第第五中学门口留影。

上图左面是1975年在兖州展览馆前的毛主席塑像前照的,右面一张是2020年一家人在同一个地方照的,整整45年,老人家作证。

我大学毕业留校工作,也曾有一些苦恼和困惑,让父母操心。父亲专程从泰安赶到学校,与我彻夜长谈,晓之以理,动之以情,悉心劝说。1977年暑假,我从学校开一个介绍信,于7月20日,和夫人一起到兖州城关镇政府领一个结婚证。其实,那时就是一张纸,那是一个契约,一个承诺,对我们这辈人来说,领完证就拉倒了。2009年,要过户一处房产,需要结婚证,不知弄哪里去了,到处找不到。据说被丈母娘藏起来了,老人已经去世15年,上哪里去找啊?只好重新补办一个结婚证。记得是9月9日去办证,领证的人多的不得了,说是图三个“9”,意寓天长地久的意思。人多我们也不凑热闹了,打道回府,第二天教师节去补办证书。拿到证后,我还在学院同事们面前嘚瑟一下,我一个同事京肃教授打趣说,没想到老哥这么多年一直是无证驾驶啊。

那时家里穷,父亲钱也很少。父亲给我的结婚礼物是一块上海牌手表,记得当时的价格是125元,而他自己戴的则是一块30元钱的钟山牌手表。

结婚以后,双方父母一直想着要给做一个大衣柜。那时结婚都讲究“三转一扭四不动”,三转是手表,自行车,缝纫机;一扭是收音机,四不动是大衣柜。当时木材紧张,先由岳父准备一点,父亲专门在泰安又筹集到一些木料,他专程从泰安送到兖州,在兖州请木工打的。记得是暑假的一个大热天,父亲送到时,汗流浃背,非常辛苦。他和岳父两位亲家只简单聊了几句,就匆匆回泰安了。1980年,夫人从山东调往南京大学时,那个大衣柜经火车托运到南京,我们一直用了近20年,后来送人了。

1977年,夫人到泰安看望爸爸妈妈,与我妹妹(后排右)一起和老人合影。因为父亲刚刚生过一场大病,身体比较消瘦。

妹妹比我小3岁,从小在农村吃苦受累最多,那个年代又无学可上,读到初中就回家务农了。后来,她出去在建筑公司做临时工。爸爸为了让妹妹早点有一个正式工作,提前退休让妹妹接班。

我们兄妹四人,我和哥哥、妹妹、弟弟,弟弟最小。从我记事起,父亲从来没有打骂过我们。四人中最调皮的就数我了。记得有一年父亲回家,我想拿他公文包里几张公文纸,一不留神把父亲的公文包拉锁弄坏了,他也没责备我,倒是母亲把我数落一通。

那时上学买不起纸订本子,我把爷爷的线装本四书五经拆了,用反面折叠起来做作业本,不少同学羡慕。我也经常带几本与要好的同学分享。现在想起来,追悔莫及啊。

父母明大理,家国情怀浓浓。1964年送大哥当兵,1978年又送三弟当兵。这是两位老人到北京看望三弟,在天安门广场人民英雄纪念碑前留影。

父母和他们的两个孙子,天伦之乐。

1989年,父母亲到南京来玩玩,那时条件很差 ,只有18平方米一间房,钱少也没有住招待所,就安排在校报的一个资料室,临时找个铺板拼一个床,住了几天。直到现在,我都很后悔没有照顾好两位老人。

陪父母亲在中山陵游玩,三代人的幸福时光。

父亲对我们兄妹四人是很欣赏、很知足的。哥哥喜欢书法,1999年,父亲75岁生日,他给父亲写了一副中堂裱好,上联是“松寓深山知风雨”,下联是“鹤意清高宜延年”。妹妹又请一个画家画了一幅寿桃,装裱后挨着挂在墙上,与哥哥的字相得益彰。

我临摹的油画原作。

1979年,我临摹了一幅西方油画,特意带回老家,装上框子,挂在堂屋的正面墙上。有亲朋好友来,父亲也都毫不吝啬地给他们推荐、夸奖。

算起来,兄妹四人中,我和父亲是聚少离多,亏欠最多。父母在的时候,每年父亲的生日和春节,我都尽可能赶回去,尤其是春节。在家最开心的就是弄几个小菜,和父亲一起喝几盅酒,后来儿子大了,也加入其中。

老爸骨折后住院,我曾几次回家在医院陪他。2006年底,他和母亲一起住院,特意安排在一个病房,我陪他们一段时间,说长道短,记忆犹新。

那些年,父母健在的时候,每次我回家探亲再回南京时,老娘都要起早给我煮上一二十个鸡蛋带着路上吃,煮好之后还要在冷水里一激,说是好剥皮。父母亲都要送儿到小区大门口,直到望不见我的影子,他们才回家。

父母亲健在的时候,我出版了书,总要带一本送给老人,算是交作业。爸爸总是要翻翻看看的,妈妈不识字,但她也很开心。

后来我又出了五本书,没有机会再向爸爸妈妈交作业了。

2007年,是我在老家过的最后一个春节,三十那天晚上,父亲身体虚落(肺癌晚期),没能在桌子上和儿子孙子喝一盅酒,他半身靠在床上,我满上一小杯酒端在床前,老爸只是吁了一点点。他一会看看我们吃饭,大多时候背着我们,我能感觉到他的心在流泪,老娘身体也不见好。

回南京的那天早晨,老爸老妈没能再送儿到门口。从那以后,我再也听不到爹娘依依惜别的嘱托,再也听不到父母亲的叮咛。

父亲过世时,老娘是在同一个医院住院,我们瞒着她,生怕她经受不住打击。后来娘有一次给我说,父亲走时,她心里都清楚,跟明镜一样。54天之后,老娘也去找父亲了。我们兄弟姊妹四人,成了没娘的孩子。

十六年了,如果父母在的话,多好啊!四世同堂,三十多口子人,曾孙辈也已经有两个大学生了,一个已经工作,一个在读研究生。

思念是沉重的,思念又是温馨的,思念是幸福的,思念有诗和远方,真想和老爸再喝几盅酒……

【作者简介】

方延明,笔名鲁人,1977年1月毕业于南京大学数学系,留校任教。长期从事新闻宣传工作,担任《南京大学报》主编。2003年,任南京大学新闻传播学院首任院长。曾任中国新闻奖、长江奖、韬奋奖评委,2001年获江苏新闻最高奖---戈公振新闻奖。

方延明专长于新闻理论和新闻实务,先后在《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》《中国教育报》等国内重要报刊发表54个一版头条重要稿件,先后出版三版《新闻文化》,被誉为我国新闻文化研究领域两个开拓者之一。他发表的《今天,我们应该培养造就什么样的新闻人才》《理论新闻学学科体系论纲》《我国媒介传播中的悖论问题》3篇文章,被《新华文摘》全文转载后获普遍好评。

方延明对中国传统文化、高等教育、邓小平理论亦有深入研究。在《中国社会科学》(内部文稿)《中华文史论丛》《文献》《社会科学战线》《中国软科学》《自然杂志》《江海学刊》《南京大学学报》《南京社会科学》《求索》《晋阳学刊》等著名学刊发表论文150余篇,有9篇论文被《新华文摘》全文转载。1993年发表的《邓小平思想与社会主义制度的命运》,被中央党校收录新时期党的建设文库。

独著《新闻文化导论》《新闻文化外延论》《新闻实务方法论》《新闻与文化研究》《新闻文化研究》《方延明文化三论》《方延明新闻作品集》,主编《新闻写作教程》《我国藏语新闻媒体影响力问题的研究》等著作。

方延明文理兼通,出版三版《数学文化》,为我国高学校开设数学文化课做出贡献,获学界同行好评。

2011年,方延明在时任总书记胡锦涛的支持下,任国家社科基金特别委托项目《我国藏语新闻媒体影响力问题的研究》首席专家,尽管已经花甲之年,仍14次到藏区考察调研,走遍雪域高原山山水水,主持完成《我国藏语新闻媒体影响力问题的研究》专著,以汉藏双语出版,填补了我国藏语新闻媒体大范围内影响力问题研究的空白,获学界业界高度评。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复