三十年代后,左翼的旗手乃鲁迅,自由主义的代表是胡适。

他们所思所想,各有自己的道理,其实也暗示着这样一种可能:中国的道路,是有不同的路向的。

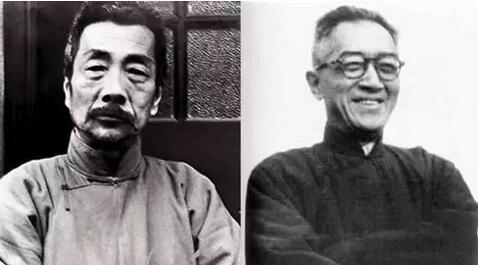

鲁迅与胡适在中国大陆是很热的人物。可惜两人的遗产被划在不同营垒里,左派称鲁夫子乃精神的先驱,自由主义者则说他们在沿着胡适之路寻找未来。这其实是单值思维之见。鲁迅与胡适的关系,不像人们形容的那么可怕。细细分析,他们确有不少交叉的地方。了解了他们的相似处,才知道他们何以分道扬镳的原因。这是不能不进入我们视野的大话题。

在新文化运动初期,鲁迅与胡适的许多观点惊人得相似。比如对白话文的态度、对儒学的理解、对人道主义艺术的思考,都有逻辑的相似性。胡适的《尝试集》,鲁迅的《呐喊》、《彷徨》,都是开创新风之作,且白话文的使用都颇为自如,与旧的士大夫的遗产颇为隔膜了。在他们之后,文学与学术,都与晚清学人有了界限,剔去了陈腐的东西,融入西洋的鲜活的思想。此后中国文学有了新的元素,新文学以不可阻挡之势前行着。就贡献而言,他们都是彪炳史册的人物。

鲁迅留学日本,读了尼采之书,受托尔斯泰、陀斯妥耶夫斯基诸人影响,思想有两种对立的元素并存。一是人道的思想、科学的理念,这些是讲究确切性、绝对性的,其立人的理念就在这个层面上建立起来的。但另一方面,尼采、克尔凯廓尔、陀斯妥耶夫斯基的传统,使他的认识论带有了非确切性、反本质主义的色调,这主要反映在文学文本的深结构中。新文化运动初期,与保守的群落论战的时候,鲁迅与胡适站在一起,用的也是绝对化的话语方式,与各种复古者战。进化论、改革的思路,都是一种本质主义思想的外化。新文学的建立,没有这样的意识是不行的。而这里,胡适的基本理论框架和理性模型,颇为完整,也最为有特色。说他是领军人物,也的的确确的。

如果不是因为政治原因和复杂的社会环境,他们的差异可能只在审美的层面上。后来的情况不以任何人的意志为转移,鲁迅与胡适渐行渐远,为文化群落的分裂各助其力,无意中改变了历史的地图。

我们知道,鲁迅是章太炎的学生,章门弟子,多有狂士之风。在学问上,有六朝的味道,方法则延续了清人的某些传统。就是说,在学理上求精求深之余,趣味上有反士大夫的痕迹。章太炎写文章,词语不同于常人,陌生化的表达里诞生了反流行的思想。他们多为文章家。鲁迅、周作人都是文章家。文章家,旧式的以桐城派为主,把思维变窄了。章门弟子是反桐城派的,往往走险境,不想在旧路徘徊。或者说,文章之道在另一个层面上,没有重复以往的滥调;在审美上,喜欢李贺、李商隐一类的人物。可是胡适重规重矩,过于老实,他虽然也远离桐城旧气,而气韵除了一清如水的陈述外,跌宕起伏之音寥寥,章门弟子就看不上他了,以为缺少味道;而胡适的学术又不通佛学、禅宗等等,章门弟子私下有些讥语。门户的事情,和真理可能很远,我们且不说它。

看他们在《新青年》、《语丝》上发表的文章,格局与气象之别是明显的。一个不太正经,一个过于正经。《狂人日记》把时空颠倒成混沌无序之所,灰暗的背景流出的却是最本真的东西。而胡适的《终身大事》、《差不多先生传》,系正面的透视,理性清晰得似线条,繁而不乱。前者像天外来客,系超人方有的文本,后者则是儒者之声,乃万变不离其宗的思想者的独白。

胡适作品背后有自己的启蒙理念。作为一个文化的审视者,他对审视者自身是不太怀疑的,因为觉得自己找到了人间的方向感。

鲁迅以为,自己是一个黑暗里的人,还没有看见未来之路。即便后来同情苏联,迷惘的意识照例挥之不去。就是说,鲁迅对待自己是苛刻的。他瞧不起那个时期的学者、作家,总的看法是,他们没有清算自己的污浊的精神余绪,把自我的有限性里包含的问题遮掩了。从欧美留学回来的人,多有这样的问题,鲁迅将那些人的绅士气与士大夫气的东西是同样对待的。

《新青年》同人对彼此的审美差异还是能够理解、包容的,但他们后来的分歧与政治因素的出现有关。鲁迅疏远胡适重要的原因,是对知识分子的角色的理解上的不同。前者要远离利害,那结果是不与权力者合作。后者则认为,要建立民主、自由制度,空而论道殊为可笑,不妨加入政府或帮助政府做事。所谓“好政府主义”的主张就是这样来的。鲁迅讥笑胡适与政府的暧昧关系,自有其道理,但社会进化也少不了胡适这类有帮忙的人。好在胡适还能进退自由,基本保持了人格的独立。在这个意义上说,只是择术不同罢了。

胡适对自己的学术要求和做人要求都很高,不仅有洋人的标准,清代乾嘉学派的套路也有。许多人以现代孔夫子来喻之,多少有一点道理。我们在他文本里感受到儒家中正之道,趣味里是古中国最为核心的东西。鲁迅面对己身则有拷问的意味,不断审视内心,并渴望旧我的消失。他认为自己有两种东西是不好的,一是旧文人气,士大夫的遗风残存在躯体里。这弊端在于留恋某些自我的东西,易出现以我为中心的自欺。二是受西洋个人主义影响,黑暗的体验无法排除。他很想消除这些痼疾,却不得其法,于是有大的悲凉袭来,乃挥不去的苦楚。所以,与其说面对社会问题,不如说在直视自己的问题。胡适没有这种自虐式的审视,心绪易在理性的安慰里平复。鲁迅对己严,无意中对人易见苛刻,他对胡适不改其道的怡然自乐,有误读也有中肯的评价。怡然自乐,就可能自恋。鲁迅对于胡适记日记的卖弄、做学术领袖的专心致志的不以为然,都是自然的。

胡适大胆的怀疑、小心的求证,乃科学研究的题中应有之意;鲁迅做《中国小说史略》,未尝不是如此。但鲁迅神往的是精神的自我历险,希望在不规则之旅抵达精神的高地。这就与陀思妥耶夫斯基、克尔凯郭尔相遇了。这个存在哲学的话题,胡适几乎一无所知,或者说不感兴趣。在作家中,他喜欢白居易、易卜生、托尔斯泰,因为这些人是确切性的、一看即明的存在,世界在一个能够掌控的图式里。其实鲁迅的观点是,人的精神有无限种可能,那些看似不存在的思想与精神隐含,恰恰可能左右这个世界。隐去的幽微的存在,只能以超逻辑的思维捕捉,否则将擦肩而过。鲁迅善于以不正经的方式嘲笑、揶揄自己和别人,胡适自然也成了他笔下的对象。

还有一个因素不能不提。晚年的鲁迅思想靠近俄国,胡适则一直在美国文明之间游动。前者在俄苏文化里浸泡,观点自然偏左。后者以美国为师,避免社会暴力冲动,无法与鲁迅为伍则是自然之事。三十年代后,左翼的旗手乃鲁迅,自由主义的代表是胡适。他们所思所想,各有自己的道理,其实也暗示着这样一种可能:中国的道路,是有不同的路向的。后来的历史显示,20世纪大多时段,中国在模仿俄国的路;而80年代后,美国的元素增多。胡适热与改革开放有关。现在的中国,看不到俄文,流行的是纽约的色彩和好莱坞的声音;而学术上,美国大学的精神基本把俄国大学理念代替了。

俄罗斯文学是宗教深处流出的声音,本身有斯拉夫文化的痛感之音,明暗飘忽不定里,有坚韧的东西。那些最美的诗文差不多都是在嘈杂、血色里喷射出来的。中国的社会环境与俄国某些地方很像,压抑、单调、毁灭之意多多,只有穿越其间者,方有亮光的闪动。鲁迅是这样的穿越者,自己遍体鳞伤,样子是斗士型的,不免有地狱里的鬼气。胡适乃美国现代实验主义的信徒,希望在清晰的地图里,规划解放的路,不是非理性的、扭曲着抵抗的身躯。他在对西方思想的译介过程,保持的是儒者的安宁与朴素,是一个远远关照病态社会的清醒的审视者。他拒绝血腥、呐喊,把美国制度作为楷模,以理性之思处理文化难题与社会难题,这在那时侯的中国不是能够人人理解的,而操作起来之难也可想而知。

在今天的中国有一个有趣的现象:学术界自由思想者的许多研究理路是从美国来的,但这些自由精神浓厚的作家喜欢的依然是陀思妥耶夫斯基、茨维塔耶娃、曼德尔斯塔姆、索尔仁尼琴、纳博科夫。这可以证明历史母题的延续性。在摄取域外文化的历程里,俄国的魅力不减。他们的忧伤、绝望而带着期待的目光,依然可以点燃困苦里挣扎的人们。一个非常态的社会,是不能够以美国的理性之尺简单测量的。实际上,我们中国对美国的认识,是社会进入改革之后才深化起来的。乱世与嘈杂之世,陀思妥耶夫斯基的经验便更为有效。我们在阎连科、余华的小说里,感受到一个事实是,在思想上欣赏美国的民主的两位作家,他们的表达却难以摆脱陀思妥耶夫斯基魔影的纠缠,往往在俄罗斯的忧患无序的时空中思考。同时,他们成了鲁迅精神忠实的继承者。

我觉得胡适与鲁迅的不同,系文化生态的两翼,有点像托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基之间的差异。胡适与托尔斯泰都在可视层面操作自己的选择,朗然于尘世之间,显示圣洁之思。鲁迅与陀思妥耶夫斯基系生命与存在的残酷的审判者,在幽暗和污浊里荡起涟漪,非确切性与相对性系着可怜的人间世。当然,两国的作家是没有可比性,胡适自然也无托尔斯泰的伟岸与宏大,鲁迅亦无陀思妥耶夫斯基的无调式的跳跃和惊世的咏叹,但他们都丰富了文学与文明之路。我们现在谈现代文化的流脉,是不能把他们割裂起来的。

民国的文化生态,其实都很脆弱,民间的声音不大,台阁间的文化积累又多不足。鲁迅以在野的方式去培育文学,弄翻译,做出版,搞创作,在缝隙里觅出路来。胡适从大学的顶层设计做起,把影响辐射到政府和知识阶层。在野,就非正经的文章,思想在权力者之外,任意而谈,无所顾忌。胡适知道野性存在的重要,但更顾及江山社稷之业,遂以民间身份参政议政,在政治中不忘民间的价值。但因为不得不与蒋介石应酬,思路就难免有非民间的因素,闻人的表演自不能免。他自己保持立场的不变,但方式就与传统文人有了重叠的地方。外人未必看到其苦衷,遭到鲁迅的讽刺是必然的。

鲁迅在破中立,胡适在立中破;鲁迅悲苦、怨毒,峻急里有寒光闪闪;胡适在曲中有直,以改良的方式温和地告别旧路。前者的选择的结果是革命之路,后者的归宿乃改良、劝善。革命要大的磨难,历辛苦,受摧残,得烦恼;改良,则苦口婆心,屈尊俯首,如履薄冰。这都是大难之事。做不到这两点的如周作人,不幸落水,成了民族罪人;钱玄同、刘半农只能在象牙塔里无声地叹息。不过鲁迅所理解的革命与胡适不同,非斯大林主义者也。而胡适的改良被鲁迅视为奴性之举,其实也未必搔到痒处。他们的不同,自己不能说清,我们这些后人要理解的同时,替他们找到内在的原因。所以,我觉得鲁迅与胡适,在危难的时代,各自担当起民族重任,实乃良知的两种表现。我们现在纪念五四的前辈,对此不能不重新审视,看成现代文化的一种共振。在共振里,中心地带是宁静者的时候居多,而边缘之所则撕裂式的痉挛,有久久的回音。现代文化如果没有这两类人,我们的文学与学术,将多么单调。

当代研究鲁迅、胡适的人,彼此不太接触,隔膜的地方导致了双方的对立。其实,把他们割裂起来,就简化了存在的丰富性。五四那代人,他们焦虑地去思考解决着人的解放的问题,肯于牺牲自我。他们既整理国故,又译介域外作品,在古老的文化遗风中拓出新地,终于让现代性的艺术破土而出,实在是功德无量的事情。问题在于那路途如何去走。鲁迅选择了战士的路,胡适则在保持人格独立的基础上,做政府的诤友。这两个选择,其实很难,都要做常人难忍之事。鲁迅冒风险而解救他人于苦海,自己孤苦无援。胡适以学问的姿态和良知的表达,规劝蒋氏王朝改邪归正,成了不受欢迎的异己者。他们的气量与胸怀,今人不易做到。研究他们的人,不学其人生境界,囿于恩怨、仇爱,与两位先贤比,我们的许多学者,境界不如他们不说,就智慧的走向而言,没有他们的广博而富有,那是悲哀的。

我个人觉得,我们今天面对鲁迅与胡适,应得其文学、学术的真髓而用之。我曾经引用高远东的话说,鲁迅是药,胡适是饭。这些都是不可或缺的。诊病者的话有苦味,但句句切中要害,不能不听。百姓是要生存,胡适的那些存在,我们一天都不能分开。可惜,在战乱的时代,这两种人对话的可能性被战火、死亡所阻,鲁迅、胡适的传统成了对立的存在。我们这些后人,今天了望他们,尘雾已经消散,矗立在我们面前的是他们的整体性的时代精神版图。这成了我们民族记忆紧密相关的遗存。许多年前我说过,在我们精神的地理上,要有高山,也应有湖泊。有大漠惊沙,亦有无际的绿洲。这些都是生态的一部分。今天,我依然是这样看,丝毫没有什么变化。自然,他们的遗产也有诸多暗点和瑕疵,我们可能会挑出无数遗憾的所在。可是总体而言,这两位思想者与先驱者,为我们奠定了现代文明的基石,许多基本文化元素都刻在他们的文本里。我们现在考虑中国问题,有时就不得不回到他们的原点上去,还是鲁迅、胡适面临的问题,还是他们的时代。这是我们的悲哀,也是我们的荣幸。在苦苦的跋涉里,有他们陪伴,我们不再孤独。

作者:孙郁(作家、中国人民大学文学院教授),来源:理想国读书(ID:lixiangguodushu),本文是作者2014年9月18日在美国哥伦比亚大学的演讲。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复