【提要】

五马渡在今浦口区宣化山下,西晋末司马睿于此渡江。江对岸幕府山下,今属鼓楼区,建有“五马渡广场”,并非毫无文献依据。周应合《景定建康志》卷十六《津渡·五马渡》云:“五马渡、在上元县西北二十三里幕府山之前,晋元帝与彭城等五王渡江处。”本文据理力证五马渡真实所在,聊博一笑。

五马渡,即西晋末期司马家族“五王”(琅琊王司马睿、西阳王司马羕、汝南王司马佑、南顿王司马宗、彭城王司马紘)南渡长江之码头。“五司马”由江北,奔江南;五马渡在今浦口区,不在下关区(今并入鼓楼区)。这都毫无疑义。若有人一定要说,五司马渡江登岸之处,也可以叫五马渡,你就只能一笑了之。好比一个洛阳人,名叫张三,想到新街口购物,这天从浦口码头坐轮渡到下关码头,若有人一定要说,张三渡(浦口码头)也可以叫张三渡(下关码头),你就不必跟这种人一般见识了。

大量历史文献表明,五马渡就在今浦口区旧浦口城东。

五马渡,又名宣化渡,一名五王渡,一名安阳渡。清人顾祖禹《读史方舆纪要》卷二十“宣化镇”条:“(宣化镇)在(六合)县南六十里六合山(今名定山)东,滨宣化江。有宣化渡,亦曰五马渡,晋元帝与诸王渡江处也”。

宣化,宣谕教化之意,语出《汉书·卷八·宣帝纪》:“今吏或以不禁奸邪为宽大、纵释有罪为不苛,或以酷恶为贤,皆失其中。奉诏宣化如此,岂不谬哉!”地名里含“宣化”一词,在古代中国地名录里并不鲜见,然而仅浦口城一地就有宣化镇、宣化渡、宣化山、宣化江、宣化桥、宣化关等一连串与“宣化”有关的地名,确属少见。

从目前占有史料看,“宣化镇”大约是其中最早使用的地名。据项维正《雍正江浦县志》卷一《封域志·沿革》记载:“晋永嘉元年(307年),琅琊践帝祚,置宣化镇,与乌江县相接。”①琅琊,就是西晋末年琅琊王司马睿,当时尚未称帝。司马睿所建的宣化镇当时隶属堂邑县(堂邑县肇建于秦始皇帝二十六年,隋初更名六合县),乌江县肇建于西晋太康六年(285年),包含明初所置江浦县的大半,《雍正江浦县志》谓宣化镇与乌江县接壤,可见其位置大致在浦口城一带。

考司马睿于此地建宣化镇的原因,乃是前此数月,司马睿受命为安东将军兼都督扬州江南诸军事(驻地在建业,今南京市),曾于此渡江,发现此地的军事意义。北宋司马光《资治通鉴》卷八十六记载:“(晋永嘉元年)秋七月,己酉朔,……己未,以琅邪王睿为安东将军,都督扬州江南诸军事,假节,镇建业。”九月,司马睿乃率王导等人于浦口渡江进入江乘县,王导置幕府于县西大山内,后称此山为幕府山。众人深知建业(今南京)对岸地势险要,因设宣化镇。镇,镇守之意,古人建“镇”,首要用意是军事和政治,其次才是治安、征税等等。

在五胡乱华(匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等五个少数民族)期间,司马睿又在王导、王敦拥护下,乘机经营、拓展建康乃至江南一带的地盘。永嘉元年(307)司马睿率诸王、王导等人南渡大江之举,实为十年后登基称帝创造了契机,意义重大。王导等为谋划拥立司马睿登基,派人在江南一带四处散布“五马浮渡江,一马化为龙”的童谣。沈孟化《万历江浦县志》卷一《县纪》载,西晋末永嘉元年(307),“琅琊王睿、西阳王羕、汝南王佑、南顿王宗、彭城王紘于宣化镇渡江”,该书并引童谣曰:“五马渡江,一马化为龙。”此段记载表明,“五马渡江”的故事,在明代仍然深入人心。

司马睿渡江之地在宣化镇,史书因称该渡口为“宣化渡”,后因“五马渡江”的传说风起,故又称之为“五马渡”。

宣化渡的具体位置,据《江浦埤乘》卷三“宣化渡”条下考述:宣化渡“旧在宣化山西”。

据《江浦埤乘》卷二,宣化山在浦口城朝宗门(东门)外,山高二十七丈,周三里,脉自六合县盘城山来,其下为宣化镇。宣化山巅旧有泰山庙,供奉东岳大帝,不知建于何时,沈孟化《万历江浦县志》已有记载,今仍有香火缭绕。

“宣化山”之得名,一定与“宣化镇”一名有关。它坐落在浦口城东北郊,东(迆北)临大江,西(迤南)与浦口城隔着黑水河,而黑水河源自城西北一公里外的墨泉(今名碧泉)等泉水和山洪,清光绪年间始并入朱家山河。黑水河上旧有“宣化桥”,《江浦埤乘》称该桥“以宣化渡得名”;此地旧有“宣化关”,关上有楼,额曰“宣化古渡”,这些记载皆间接证明“宣化渡”在此。

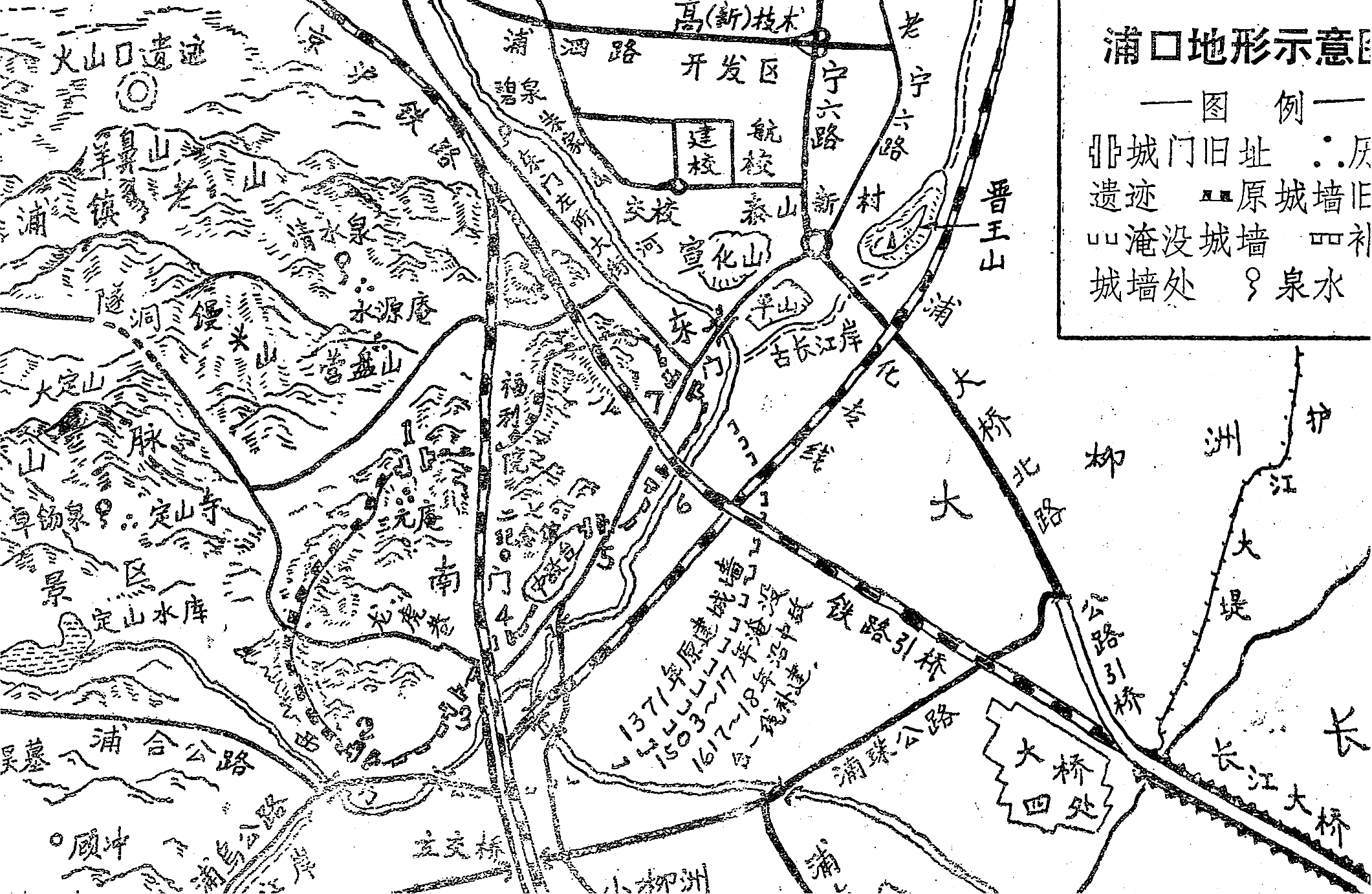

县志上说宣化渡在宣化山之“西”,似乎费解,但若能对照地图,搞清楚宣化山、黑水河、古江岸线三者的关系,就一目了然了。当年司马睿、王导等一干人众正是在旧黑水河里登船入江,毅然东渡,冒死踏上征途,由此开创了近百年的东晋王朝的历史。

(浦口地形示意图:注意古长江岸线的位置)

据沈孟化《万历江浦县志》(沈志)卷一《县纪》,“(南宋高宗赵构)绍兴七年(1137)正月,诏筑宣化渡城”。据《宋史》,是年宋设军器局于建康(今南京),每年制造装甲五千、箭矢百万;起复岳飞为宣抚使,护卫高宗赴建康,谋北伐,未果行,宣化渡城也应该没建成。虽没建成,但宣化渡地势险要可由此窥见,尤其在天下大乱、南北方政治势力隔江相望之时。

南宋《舆地纪胜》卷三十八《真州·景物》云:“五马渡:宣化镇,在宣化山之阳,为建康往来津渡之要,晋五王南奔,渡江于此。至今谓之五马渡。”这表明,南宋时期浦口地区仍在使用宣化渡(即五马渡)。

“沈志”卷五《建置志·桥渡》记载,“浦子口渡二:一在浦子口城南;一在城东,即宣化渡”。这句话表明,宣化渡(五马渡)至明代万历间,仍在使用。只是不知“城南渡”具体位置,又不知为何不提“桃叶渡”。

宣化渡最迟也应废于清末。如上所述,宣化渡(五马渡)介于黑水河与宣化山西侧之间,由宣化渡过江,船只须经由黑水河入江,随着古长江岸线逐渐东移(明中期以后且不断加速),宣化渡日益远离新的江岸线,“沈志”所记载“城南渡”就逐渐呈现取而代之之势(具体位置待考②)。从清光绪四年(1878)起,浦口防军统领吴长庆(吴武壮公)组织军队分段开挖朱家山河,合并了黑水河,宣化渡就此彻底丧失江渡的功能,蜕化成了一个历史地名。

有清一代浦口城外江渡,据《江浦埤乘》卷三记述,清初为大马头渡,在浦口城“东门外”;明末清初马氏在此建过望江楼,后移桃叶山下,即桃叶渡,在今宝塔山下;光绪三年(1877),总督沈文肃“檄令渡江船于潮涨时仍泊浦口东门外大马头,以复旧制,勒石永遵”。

大马头渡,或许就是“沈志”里提到的“城南渡”。为何“沈志”的城南渡,在《江浦埤乘》里会标注为“东门外”?

读者请对照上图。浦口城也是“四门不正”,所谓东门,实际上在城东北,南城墙上金汤门等四座城门皆偏向东南。原因是宣化江(长江段名)在这一带粗看呈南北、细看呈“东北—西南”走势,浦口城为山城,坐山面江,万历年间又紧贴着江岸线重建南城墙。这是研究浦口历史的人要注意的地方。

至于今浦口码头,那是在清末津浦铁路开通之时建成并起用的。这也表明,江岸线彼时已东移至此。

2025年8月20日

注释

① 南京出版社《金陵全书·雍正江浦县志》,第393页。底本“践宋祚”,费解,当为“践帝祚”之误,全句指琅琊王司马睿在王导等鼓励、辅佐下称帝。

② “沈志”所谓城南江渡,或许万历时代江岸线东移加速(向今浦口码头方向),浦口城南一带江洲逐渐浮出、硬化,在今浦口码头之西,浦口城南,曾设有江渡。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复