严格说起来,士大夫被皇帝不当回事,以奴才视之,是打元代开始的。

没法子,所谓元朝的皇帝,其实是蒙古的大汗,做汉人的皇帝,只是一个兼职。这个在马上打了半个地球的勇猛民族,跟中土所有的王朝都不一样,根本看不起汉人和汉文化,当然也不明白历代皇帝跟士大夫共天下的苦心。士大夫之地位低贱,莫过于此朝。说是“十儒九丐”,也许有点过,但读书人肯定赶不上服侍蒙古人的猎手和为蒙古人做玩意的工匠,所以只好弄弄小曲,聊以度日。

那年月,真正有地位的“知识人”,是翻译,当时叫通事。这些人别看汉文功夫一塌糊涂,敢把皇帝的诏书译得乱七八糟,鄙俚不堪,跟市井闲话似的,但人家说话就是有分量,管用。

既然元朝并非一个传统意义上的中土王朝,那么,士大夫们走霉运,也没法子可想。其后的明清两朝,从形式上看,已经回归传统,相对老实地尊奉孔夫子,恢复礼制,推崇科举,依赖官僚机器进行统治。但是,士大夫却依然没有恢复宋时的地位,在皇权面前,怎么看,都还像奴才。

都说士可杀不可辱,但从朱元璋开始,不仅要杀,而且就是要辱。居然有了廷杖,把朝臣当众剥了裤子打屁股。打得轻重倒在其次,关键是羞辱,让众人看看讲究脸面的士大夫的屁股。

这一打,把士大夫打成了两派,一派硬撑,把脱裤子挨打变成了光荣,前赴后继。一派务实,尽量跟实际操作廷杖的人——太监们搞好关系,甚至投效做他们的干儿子、干孙子也在所不惜,为的不仅是屁股少受些苦楚,对于仕途也大有进益。

明亡之后,面对异族统治,务实派想通得比较快,硬撑派想通得比较慢。最终,想做伯夷叔齐的人或者他们的子孙下山之后,大家至少在行动上达成一致:承认现实,积极入世。“每把旧时意,怜取眼前人”。

可惜,满清的皇帝,却一直没把汉人士大夫当自家人。用汉人,无非是用他们办事,除此之外,全都别想。一方面,推崇朱熹编的四书,把朱注当经典;一方面,对于《大学》《中庸》里反复强调的修齐治平不以为然。

在皇帝看来,士大夫撑死只能做前半段,修身齐家;后半段的治国平天下,想都别想,因为那是皇帝的事。只能办事的人,就只能做奴才,由于奴才一词,已经被满人占了,所以,汉人官僚,就只能做奴才的奴才。什么名臣、大臣、贤臣,一概休想。哪个要是动了心思,就是死罪。

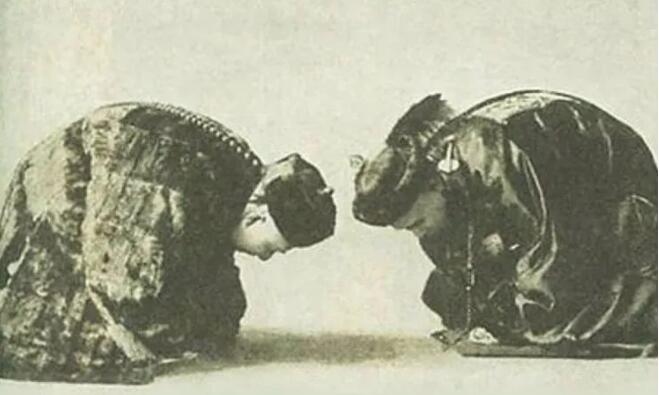

所以,臣子见皇帝,就永远得跪着。接驾,提前就得跪着,皇帝走了,还得再跪一会儿,直到皇帝的仪仗过完了,才能起身。平时召见,无论谈多长时间,臣子都得跪在底下,无论皇帝是立着还是坐着,臣子永远跪在地上。皇帝再怂,总是跟跪着的人讲话,也会感觉好得不得了。

在清人笔记上,经常看见时人的抱怨,说是跪时间长了,膝盖受不了。所以有经验的臣子,事先在裤子里缝上一块皮子或者棉花,权当护膝,可以抗得时间长一点。另一个法子是,答话尽可能简练,不问不答,皇帝没话可问了,自然就叫起了(散了)。

这样的朝仪,也就明清才盛行,宋代的时候,皇帝跟大臣开小会,大臣还有座位。明朝皇帝不大见人,所以,君臣相对的机会不多。唯有清朝,皇帝号称勤政,频繁接见臣子,见了就让人跪着讲话,居高临下。

可以理解,为何单单清朝,有曹振镛传经,多磕头,少说话。皇帝不问,就不回答。话多不仅易有闪失,而且容易让会面时间加长,最后还是自己受苦。单单清朝,有人把磕头下跪当体操,即使不上朝,在家也天天操练,练出一身好身手,以后皇帝无论见多长时间,也可以应付自如。

以天下为己任,是士大夫的传统。一旦不让他们如此做想,他们也就没有积极性了。政治上得过且过,如算盘珠一般,皇帝不拨,就不动。

幸好,在进入王朝末年之际,太平天国闹得满人江山坐不住,不得已,放手发动士大夫,士大夫也真就发挥了一点积极性,救了清朝,迎来了所谓的同光中兴。

不幸的是,欧风美雨也来了,洗染了丁点新思想的某些人,开始对自家奴才的状态有所反思。

甲午年,是年的恩科状元张謇,刚点了翰林,入衙第一遭,就赶上西太后从颐和园回宫,全体京官跪接。老太婆磨磨蹭蹭,众官一跪就跪了两个多小时。又赶上大风雨,跪在泥水里,状元变成了泥猪,这让毫无经验、也毫无准备的张謇苦不堪言。回去一想,自己几十年寒窗苦读,好不容易金榜题名,最后就是为的这个吗?越想越气,干脆,挂冠而去,回家乡南通做实业,当老板去也。

同时代的另一个翰林蔡元培做的更绝,干脆回家教书,最后投革命党了。

按清朝的体制,翰林,尤其是状元出身的翰林,前程远大,即使为官平庸,也不难出将入相,平步青云。但是,我们知道,有清一朝,有过很多的状元,更多的翰林,最有名的,一个是张謇,一个是蔡元培。

后来的中国,就是因为有了这样不肯跪的人,才得到了改变。不跪,士才有尊严。找回了尊严,也就找回了士大夫的灵魂。

作者:张鸣(知名历史学者),本文原刊于《廉政瞭望》2011年第7期

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复