有人问,旧江浦县有哪些著姓或曰名门望族,张氏、朱氏、郑氏,夏氏,吴氏,金氏、庄氏、顾氏、崔氏等等都是,此篇仅考述浦口城里的崔氏。

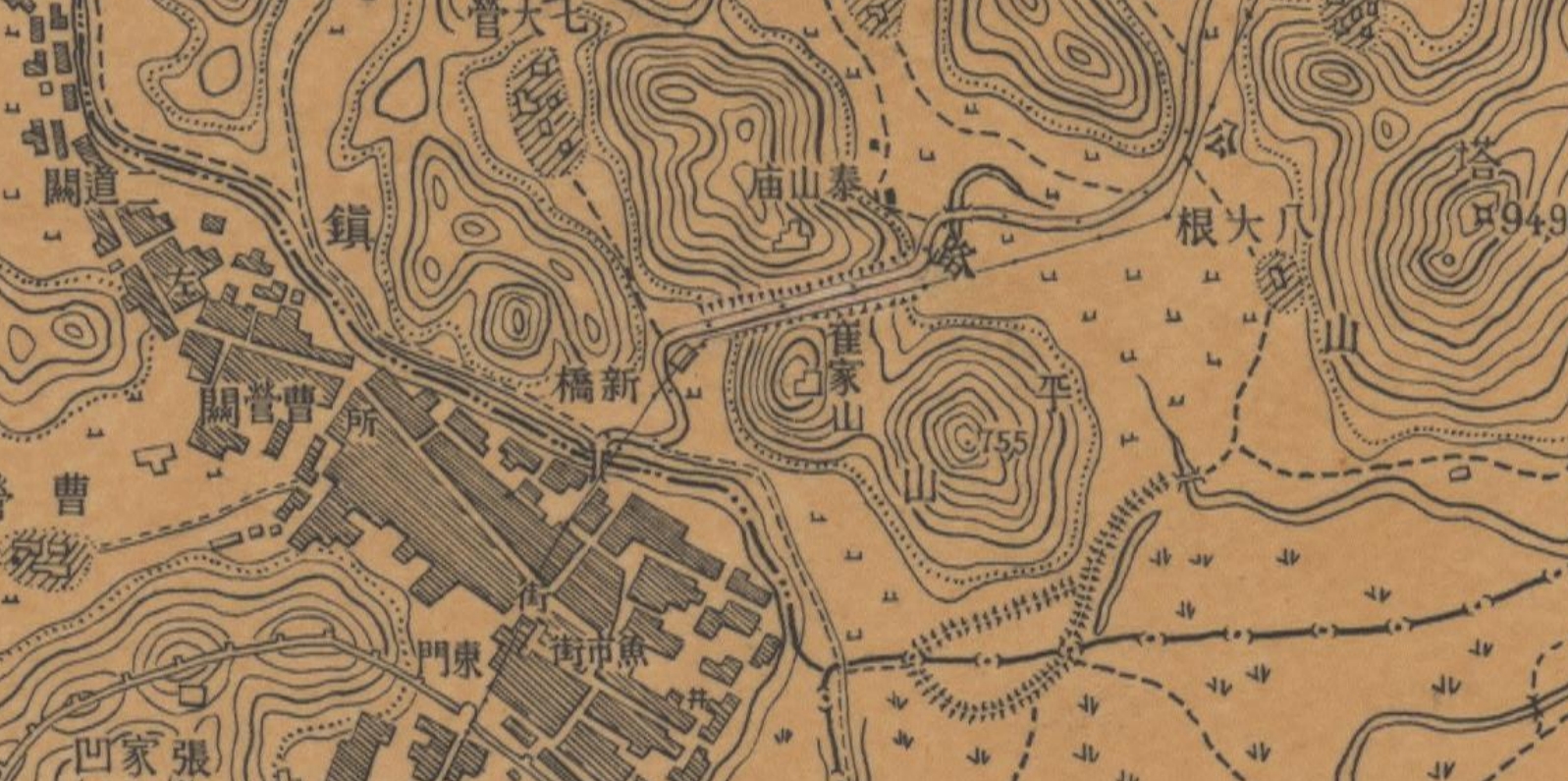

浦口城东门外,旧有一坐小山,坐落在宣化山与平山之间,名崔家山,明清时期崔氏居住于此,故名。崔氏别业、崔氏祠堂、崔孝子宅皆在此山。今江北快速通道横跨山左而过,可见绿植满山,春华秋实,为居民小区后的无名花园。

(民国地图:崔家山)

浦口崔氏始祖,名崔保弟,为元末明初福州府福清县人,兵荒马乱的时代里,保弟为了活命,于洪武九年(1376)充金华守卫千户所军(当兵),洪武十一年(1378),所在部队被编入南京武德卫,驻浦口城。此时,崔保弟已升为总旗。总旗下领五个小旗(每旗11人),大约相当于今部队里的加强排排长。洪武十四年(1381),随西平侯沐英征战云南,战后回武德卫,遂置家于浦口城中,安居乐业。

数十年后,崔保弟告老退休,其子崔能承袭了他的军职“总旗”。据《江浦埤乘》,崔能作为低级军官,连续三次参加“郑和下西洋”的远征军,分别是第三次(1409—1411)、第四次(1412—1415)、第五次(1416——1419)。三宝太监郑和第三次下西洋,路经锡兰山国(在今斯里兰卡)时,国王亚烈苦奈儿“负固不恭,谋害舟师”,被郑和觉察,离开锡兰山前往他国。回程时再次路经锡兰山国,亚烈苦奈儿诱骗郑和到国中,发兵五万围攻郑和船队,又伐木阻断郑和归路。郑和曾随朱棣征战,有勇有谋,趁敌军倾巢而出,国中空虚,带领随从二千官兵,趁夜突袭亚烈苦奈儿王城,破城而入,生擒亚烈苦奈儿并家属而归。崔能即在所选“二千官兵”中,“随征,进破其城,杀获番人甚多”(见《江浦埤乘》卷二十四)。崔能历经十年海上生活,可谓九死一生,论功升至武德卫后所千户(约相当于团长),封武德将军,世袭昭信校尉。

如果说,崔能承袭父亲的“总旗”,是军户制度规定的“不得不然”,是朝廷为保障兵源而作出的硬性要求,崔能提着脑袋为自己子孙挣来的“世袭昭信校尉”(百户职,正六品),却是朝廷授予立功者的荣誉,实为一种世代享有的政治待遇。

当然,既然是“世袭昭信校尉”,就得有子弟来“承袭”,崔能之后承袭者,目前仅知子广、孙伦,至曾孙一代及其后承袭者名字记录零散。另一曾孙崔隆,字景昌,号峻山,长厚端严,浦人爱敬之,嘉靖初(1522—)举乡饮宾,为社会名流。

崔氏一百四十多年前落地生根于浦口城,经五代人努力,至此终于长成一棵大树,且枝繁叶茂。

乡饮宾崔隆的老宅就在崔家山。其子崔琦,字汝器,号次山,持身以礼,接物以宽,德高望重。万历年间,江西德兴人祝世禄,字延之,时任南科给事中,兼任操江提督,常过江来阅军,督查军备情况,闻崔琦之名,曾登山访问,谈论竟日,深为折服,欲向朝廷保举荐用,崔琦固辞,世禄不由感叹道:“真乃天之逸民也!”并为之手书“天之逸民”匾额,以颜其堂,赞誉其超脱世俗、躬耕自足的人生态度。

崔琦有六子:楠,楼,权,植,楹,桢,人亦皆以“逸民”称之。

长子崔楠,字达宇,亦举乡饮,居心长厚,有乃父祖风,尤友爱诸兄弟,晚年在崔家山北麓营造花园,人称崔氏别业,有玉兰亭、依山阁、鹤来轩、婆罗园、香樾榭诸胜,与白头诸弟游息其中。

崔氏别业建于明末崇祯年间,一百年之后,至清雍正间犹存,这当然得益于崔氏后裔的珍惜爱护,也是崔氏族人不断繁衍孳息的体现。雍正间,浦口城另一著姓夏氏,与之过从甚密,常出入崔氏别业。夏氏之子夏枞写过一组诗,题为《过崔氏别业,怀诸老前辈》,呈现了明季清初崔氏的日常生活、人生态度以及崔氏别业的建筑布局等大量信息,为今人保留了一份珍贵的史料。诗如下:

玉兰亭

老树槎桠合,花开年复年。

登亭一凭眺,归鸟夕阳边。

该诗题下注云:亭为崔楠先生晚年栖息之所,亭子今已坍圮,尚存四株玉兰树,树围皆八九尺,足够二人合抱了。

依山阁

登山步崇阁,弹指百年间。

遗老今何在?江流去不还。

阁为崔楼(字宏宇)所建,凡三层,北枕宣化山,南望大江如匹练。先生淡于荣利,不干权贵,布衣蔬食晏如也。

鹤来轩

品望瑶台重,开轩逸兴飞。

秋风明月夜,应化鹤来归。

作者题下注:轩为崔权所建,先生字斗墟,博学多才,著有《鹤来轩诗》二卷;相传建亭落成之日,有白鹤飞至,因名。

婆罗园

感慨悲歌里,园林二十春。

故山薇蕨好,千载此逸民。

崔植(1576—1668),字培吾,号竺槃,三举乡饮,生平爱佳山水,游历所至,常以诗酒自娱。明亡,隐居所筑娑罗园中,足不出户者二十余年,享年九十有三岁,遗著《竺槃子》十卷,《竺槃集》五卷,《娱老吟》一卷等。

香樾榭

樾园富图史,祖德后人承。

沿溯三千轴,嗟余读未能。

明清时期浦口城崔夏两家藏书最富,夏氏藏书楼,名沿溯楼,崔氏藏书楼,名香樾榭。为崔楹所建。崔楹,字省吾,以酷嗜读书藏书著名。

“木”字辈里的崔权,博学多才,热心家乡文教事业,尝于平山创建文昌阁,一以祀文曲之星,一以增平山景色,祝世禄应邀为作《平山文昌阁碑记》,洋洋洒洒,留传至今。

“木”字辈之下为“士”字辈,著名人物有崔士晋、士骥、士节、士彦等,为浦口崔氏第九世祖。

崔士晋,崔楠之子,字康侯,诸生,为敦厚长者;士骥,亦楠之子,字镜澜,乡饮宾;士节,崔植之子,字然贞,号介居,一号菊侪。士节性颖悟,读书过目不忘,年始十六岁,已成县学廪生,食饩于庠(政府提供学杂伙食等费),与交游皆名士,然而先后五次参加科考,皆不中,抑郁以卒,英年夭折,遗著《菊侪诗文杂著》二十四卷,今已失传。其同胞弟士彦,号鹤岩,不肯孜孜矻矻于读死书,而专攻篆刻艺术,为人伉直好客,凡济急扶危之事皆身先士卒,慷慨以任,远近之人皆闻其声而来亲附。

崔士彦虽不以读书为业,其子元棨、其孙希轼,却都读书破万卷,又皆著作等身。

崔元棨,号榔梅,诸生,为文洋洋洒洒,顷刻千言,著述号称“最多”,不知其详,晚年选粹而成《榔梅文稿》六卷,惜已不传;又继承其父士彦实干才能,应事敏捷,不避劳怨,创建宗祠于崔家山南麓,浦口崔氏至此已成蔚然大观矣!

若论著作之丰赡之重要,崔氏里首推元棨之子崔希轼。

崔希轼,字少苏,号怙思,晚年渡江,舟覆获救,又号江上更生翁。乾隆年间江宁府学生,博闻强识,平生关注乡邦文献,编著有《金陵实录》十卷、《顾与治先生诗辑》一卷、《六合孙氏文献》四卷(崔希轼为著名诗人六合孙国敉外玄孙)、《江浦文献》四卷、《珠江萃秀录》二卷、《珠江感旧集》四卷、《搜玉录》三卷、《纪年》一卷、《香鼎录》一卷、《白沙定山两先生合订稿》一卷、《萃英集》一卷等。又曾四处搜罗、手自抄录前辈进士刘岩文章50篇,删存44篇,编成《匪莪堂文集》。刘岩,浦口城西门人,因康熙年末牵入文字狱,其诗文多已散佚,希轼之搜辑存殁之功甚伟!该书稿传至道咸间邑人吴楫之手,吴楫颇以希轼删去六篇“时文”(即应科举试范文)为憾,殊不察希轼骨子里对科举应试的鄙弃心态。

邑人进士金嶒,时任随州知州,收到崔希轼所编《珠江感旧集》等书,不禁感慨系之,作诗以答:

吾乡诗社萃耆英,今日犹能见典型。

开卷恍如逢旧雨,论交无奈数晨星。

烬余文字归收拾,别后音书写性灵。

有志搜罗嗟未逮,年年案牍只劳形。

金嶒慨叹自己也曾有志做此类搜罗工作,只是忙于政务,案牍劳形,有心无力,今有同乡后生捷足先登,遗憾而又兼着庆幸。

崔希轼更刻意辑录崔氏族人遗著,编成《崔氏五世文集》一卷、《先世诗草合集》三卷、《崔氏宗谱》五卷、《崔氏文献》等。书成,希轼请金匮县(今属无锡)人、时任江浦县教谕华历翔作序。崔氏原书已佚,这篇序尚保存于县志里,殊为珍贵,大意如下:

有好古博雅君子曰崔君少苏者,著书立说,成一家言。患先世源流之坠失也,修族谱,踵法前人,若图若表,昭穆秩然,条而不紊,详而不冗,书其所可信,阙其所可疑。已前列两编,既又总先人之文集诗传,纂成二卷,题曰《崔氏文献》,与《崔氏族谱》并藏于家。

夫士君子发名成业,赫然有所表见于世,则彝鼎铭之,丰碑揭之,州郡遗爱之碑与国史名臣之传,从而铺张扬厉之,固有大书特书屡书不一书者,然犹或风霜兵火,散弃于山崖墟莽间,况乎布衣韦带之士,足未出乎桑梓,名未载于旗常,闭户幽居,终身牖下,其事迹既易灭磨矣,而后人又怠于收拾,如之何不渐销渐蚀,以归于尽也?

崔氏,清河旧姓,闽海名家,明初从龙至江宁,遂为江浦著姓。崔君前后族有仕者、有隐者、有士者、有贾者,事迹各异,要皆世世书香,作述不替。虽无大贵显,而布帛菽粟之风可嘉也。较之一门中贤愚迥绝、盛衰旋移、后裔不克绍先烈者,已高数筹,以故士大夫乐道无穷,世世有人焉,各效表章之力,固崔氏所藉以不朽者矣,宜崔君皆收而宝之。

余秉铎江浦,崔君率其子钰来谒,言论丰采,饮人以醇,大有古人风,余心契焉。阅月余,以《宗谱》并《文献》问序于余,余善崔君之能扬先德也,于是乎书。乾隆十一年春月。

作者认为浦口崔氏虽不出大显大贵人,然而世世书香,乐道无穷,布帛菽粟之风可嘉,怎不让人心生钦慕?

崔希轼在辛苦编成崔氏文集后,也写诗《敬辑先世文献成题后》,回顾家族发展史,谆谆告诫后人珍惜先人遗墨,视同彝鼎,以求流芳百世:

中州辉阀阅,闽海萃冠裳。

勋绩番邦旧,渊源浦水长。

箕裘绵奕叶,文字历沧桑。

珍重同彝鼎,常留世世香。

崔希轼另有个人作品集《同心录》三卷、《薪传录》一卷、《青溪草》三卷、《淮南草》一卷、《玉茗轩草》一卷、《甲癸集》二卷、《三松祠会文》一卷、《独松祠赋》一卷、《栖霞游草》一卷、《通江渡客草》四卷、《永济山房诗草》三卷、《江上更生翁存稿》一卷、《余年近草》十六卷、《江村全集》三十卷、《太乙泉文》二卷、《唐诗解》二卷、《汉文解》二卷、《古文快》二卷、《自箴要言》一卷等等。光绪年间《江浦埤乘》作者叹息:“惜经兵燹,散佚不存!”后人未必不孝,但生逢乱世,命尚难保,遑论其他?

希轼为浦口崔氏第十代,其后“金”字辈,再后一代仅知崔镐(贡生)之子崔绍源,乃道光年间廪生,曾主讲浦口同文书院;再后一代崔文杰(1791—1861),字汉三,以孝顺知名,人称其宅为“崔孝子宅”,中有菊隐斋,因“粤寇”与官军在江北开展拉锯战,崔家山为战场之一,咸丰十一年,人穷死于他乡,宅子则连同崔家山旧有的一切,古建、古树、古籍、宗谱……皆毁于兵燹!其子有年,字与龄,三十岁,死于父死之前。有年为崔氏第十四代,再下失载,而时代已进入清末民初了。

浦口崔氏自称为“清河旧姓,闽海名家”,其详情无法知道。兹篇仅考察崔保弟这一支派,明初从龙至金陵,驻扎浦口,渐为江浦著姓,地方旺族,五百多年来,其族人有仕者,有隐者,有士者,有贾者,事迹各异,作述不替,诚如《崔氏宗谱》序作者华历翔所言,“虽无大贵显,而布帛菽粟之风可嘉也”。

纵观崔氏一族,安贫乐道,人才辈出,言论丰采,饮人以醇,著作以存乡邦文献,举止大有古人之风……可惜那个时代、那一批人物皆已成历史的背影。

2025年9月16日

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复