旧江浦县境内有葛城,在县城西北约四十里;又分别叫作东葛城、西葛城,今俗称东葛、西葛,二葛城东西相距约十里。

葛城之由来,项维正《雍正江浦县志》提供了一个传说。该书卷一《封域志》云:“(葛城)相传为葛伯所居地,葛伯虐其民,为商所灭。然前书少概见①,而东西二葛城至今遗址存焉。”

史载葛伯为夏朝姬姓小国国君,与汤都亳为邻。葛伯狂放不羁,不尊礼法,不祀鬼神,商汤借口讨之,并自此乃征讨四方。江浦葛城该不会为当时逃亡至此的葛伯后裔吧?

明清时期存有古城遗迹。明初诗人郑真,字千之,鄞县人,约洪武年中前后在世,其诗集《荥阳外史集》卷九十九录有一组诗,记述其因公于洪武十七年(1384)三月,从滁州清流关,经葛城、茅堂桥(今名茅塘桥)、骆驼岭(今名犀牛望月),抵达浦口城(时江浦县衙在此),当晚会友饮酒,次日从浦口渡江到达南京交差的旅途见闻,其中一首题为《葛城》诗,云:

古城何峨峨,云是孙吴旧。

诸葛彼何人,史家纷莫究。

想当鼎峙时,烽火严斥堠。

地利屹如山,犄角势相救。

北兵忽飞渡,版筑计何缪。

荒凉泥土深,纷纷穴狂鼬。

过眼阅废兴,俛仰慨宇宙。

峨峨,形容高大。古城头之高大,当时犹令诗人赞叹;但城墙多已坍圮,“荒凉泥土深,纷纷穴狂鼬”,不禁让诗人生发不尽的慨叹。

值得注意的是,有关葛城的由来,诗人在此提供的是另一个版本:葛城建于三国鼎立时期,葛城盖为“诸葛城”的略称。

说诸葛亮于此建城,当然荒诞不经,所谓“诸葛彼何人,史家纷莫究”,大概诗人自己也不确信。

但南北朝时,葛城曾为东魏所置之临滁郡等郡治所在地,彼时会不会建有城池,并残留至明清时期呢?

考查迄今为止可见的历史文献,葛城最早的城池或许为临滁郡城。《宋书·卷三十五·州郡志一》“秦郡太守”下记载:秦郡有怀德县,“孝武大明五年(461)立。又以历阳(郡)之乌江(县),并此为二县,立临江郡。前废帝永光元年(465)省临江郡,怀德即住(秦郡)郡治,乌江还本也。”②梁太清二年(548),侯景反,次年地入于东魏,始并怀德、乌江二县置临滁郡。据《魏书·地形志》一百六卷(中)“谯州”条下记载,临滁郡,郡治在葛城,领怀德,乌江,酂等三县。③

据上所述,葛城或建于太清三年(549),为临滁郡城之时。

综合各种史料来看,历史上葛城规模很大:有子城,有罗城(即内城、外城),二城相距十里(十里是明代的间距,考虑算法以及从南朝至明代近千年里居民区的迁徙变化等因素,也许南朝时期二城间距不足十里)。子城驻州郡衙署,为行政中心;罗城供军人、商旅、市民、仆役等人居住。葛城在明初已分为西葛城、东葛城,实际上就是子城、罗城的孑遗。南宋王象之《舆地纪胜》卷四十二《淮南东路》(第1288页)“临滁郡”条记载:“(临滁郡)在清流县东五十五里之葛城,俗呼为罗城。”《江浦埤乘》“东葛城”条下记载:“东葛城……《乾隆府厅州县图志》云:‘葛城,一曰罗城。’”同书“西葛城”条下则记为:“(西葛城)在东葛城西北十里,与滁(州)连界;东魏置临滁郡于此。”根据上述史料,可知东葛城为罗城,西葛城子城,盖为临滁郡城之时,葛城分内城外城,后分为西葛、东葛二城。④

怀德县约废于北齐天宝年间(551—560)。先是东魏禅于北齐,北齐文宣帝与梁结盟,乃于北齐天保六年(555)置和州,《舆地纪胜》卷48引《元和志》:“北齐以两国协和,故谓之和州。”下辖乌江、历阳等县。怀德县盖于此时省置,⑤葛城及其周边地区属滁州丰城乡,怀德县南则并入乌江县。

置怀德县不足百年,但影响深远,它将偏处于滁河之北的葛城(原属古滁州的势力范围)引向其东南方的乌江方向去发展,将乌江县(及隋唐以前和州)行政影响力向其西北方向做了极大的扩展,从而构成明初江浦县的基本地块。废怀德县后,葛城与乌江之间建有怀德乡,属乌江县,明初复割滁州丰城乡、连同原属乌江县之怀德、任丰、遵教、白马等四乡,加上六合县一乡(孝义乡)共六乡建置江浦县。

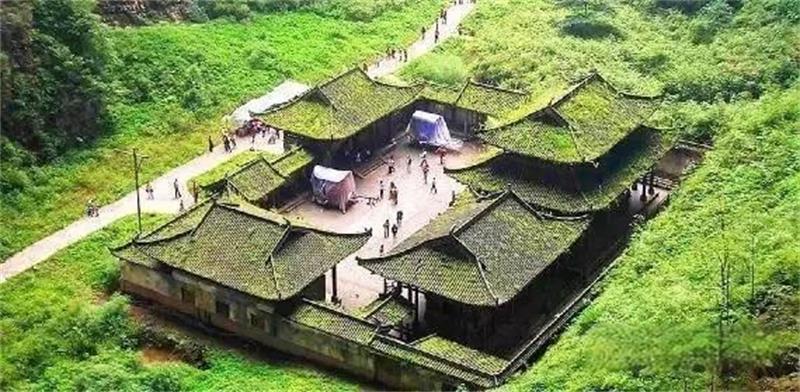

示意图:古代的驿站

作为临滁郡治城,葛城曾经繁荣热闹过一段时间!从那以后的数千年里,葛城逐渐荒凉,并分裂为东西二葛,但因为地处于宁滁驿路之要害上,荒而不芜,一直维持着关卡、驿站、乡村小镇的社会地位。

因朱元璋发迹于凤阳,建都于金陵,明朝建立后,宁滁驿路乃升级为皇家大道(御道),朱棣篡位之后,宁滁驿路更成为两京(南京北京)通衢。据沈孟化《万历江浦县志》(下文简称“沈志”),洪武三年(1370)建成茅塘桥(今仍在用),此为滁河历史上第一条跨河大桥,洪武四年设东葛驿,并设驿丞一员,掌管邮传迎送之事,凡所需舟车夫马、廩糗庖馔,视客人品秩分为三六九等,区别对待,开支由地方政府销算,籍其出入。

东葛驿建成不久,曾经迎来一次大规模兴建。据“沈志”卷一《县纪》记述,永乐六年戊子(1408)年初,朝廷告知地方政府,永乐皇帝次年将“北巡”,敕江浦县建行殿(行宫),当年二月开工,建大殿于县治东半里、东葛城各一所,又为此开拓黄悦岭(今黄山岭)为御道。次年(永乐七年)二月,永乐皇帝车驾北巡。查《明太宗实录·卷八十八·永乐七年》记述:“二月壬午(初九)遣官祭大江之神,车驾发京师(南京)。癸未(十日),驻跸滁州。戊子(十五日),驻跸凤阳,谒祭皇陵。庚寅(十七日),驻跸王庄,遣官祭黄河。癸巳(二十日),驻跸徐州。”按此行程推算,永乐皇帝浩大的车驾队伍于二月初九日中午驻跸江浦县治东,当天晚上驻跸东葛。

大概这两处“行殿”终究属于临时建筑,有关遗址、遗迹今已无从考查。

东葛驿因地处要冲,接待任务繁重,各项开支也很大。李维樾《嘉靖江浦县志》卷六《赋役志》提供过当时的一组数据:东葛驿“每年共支应银二百九十六两一钱四分”,另需“走递马驴:额编马五十零半匹,驴二十八头,每年草料、铺陈银共二千零九十九两八钱九分”。此费尚不包括马夫等三五十名人员开支。对一座小县来说,这当然是一项很大的开支,因此隆庆元年(1567)江浦知县申请裁革东葛驿获准。然而滁州与江浦县相距甚远(一百三十里),迎送维艰,造成过往旅客极大的不便。数十年后,万历二十三年(1595),知县倪壮猷设法协调解决经费与人员问题,重建东葛驿,民众乐从,行旅称便,赢得普遍的好评,邑人丁遂⑥为作《复东葛城驿记》,勒石铭记,碑今已不存东葛,文见《江浦埤乘》卷六。

明朝负责“递送使客,飞报军情”的机构,除了驿站,还有递铺,又名急递铺。县内驿站仅两处,一是县城江淮驿,一是东葛驿;递铺却有十一处,差不多每隔十里一铺,西葛城里设“西葛城铺”。铺有“官房”“吏书房”等房舍,供过往官吏食宿或停歇之用。明中期以后,因管理失当而造成制度的废弛,部分地区递铺逐渐退居于无足轻重的地位,置邮传命的任务转移到了驿站内,但江浦县仍维持到晚清。光绪年间,西葛城铺仍雇用铺司兵三名,年开支数十两银子。

光绪二十九年(1903)成立浦口二等邮局,县内驿站、递铺遂于宣统元年(1909)裁撤。⑦

葛城建镇始于何时,因缺少文献史料,明代以前难以确知,“沈志”记载明代江浦县有乌江、香泉(汤泉)、高望(高旺)等五镇,葛城一地有二镇,分别称为东葛城镇、西葛城镇。直至二十世纪中,东西二葛镇改入“人民公社”,本世纪(2012年)分别成立东葛、西葛社区,隶属浦口区永宁街道。

东葛城头晓月残,乌衣镇上水潺潺。

偶来下马三家市,先见环州百里山。

道路重经浑不记,人情未远尚相关。

旧游最是西南胜,拟办青鞋一醉攀。

这首诗写于明朝弘治年间,题为《乌衣镇望滁州诸山》,其时诗人文徵明因父亲任职滁州,须经常来往于宁滁道上。可以想见,诗人倦于旅程,下马于东葛城歇脚,次日早起,见店铺三五家,城头晓月残,登城眺望,环滁皆山,昨宵一丝残酒,怎敌得了今日旅途上的风寒!

诗人怎么会料想到,五百年后,葛城已成为一个充满沧桑感的历史名词,人眼里的残月流水,人心里的惆怅迷茫,人生里的买醉眺望……早已渐行渐远渐成为古籍里的文字符号。

2024年5月27日

注:

①前书少概见:谓古书中有不多的概述。概见:概略的记载。

②语见沈约《宋书·卷三十五·州郡志一》,第1056—1057页,中华书局,1974年。

③语见魏收《魏书·一百六卷中·地形志(中)》:“谯州,萧衍置,魏因之,治新昌县。领郡四……临滁郡,治葛城,领县三:怀德,乌江,酂。”中华书局,1974年6月,第2580—2581页。

④胡三省注《资治通鉴》:“罗城,外大城也。子城,内小城也。”南朝及唐宋时期的州郡城市,通常有内、外两圈城墙:外城,称“罗城”;内城,称“子城”。州府的官署衙门,设于子城之内,刺史知州、大小官吏在此办公,子城遂为一地政治权力的中心。

⑤参见北宋乐史《太平寰宇记》卷一百二十四《淮南道二·和州》:“梁末,侯景乱,江北之地尽属高齐。高齐立为和州,改临江为齐江,以和州领历阳、齐江二郡。后又省齐江,并乌江并入历阳为一郡,隋开皇十三年罢郡。”

⑥丁遂:江浦人,万历二十三(1595)进士,历任知州、榷税、府同知,南京工部郎中、云南按察使佥事等。著作《鹿园集》等,已失传。

⑦兹据詹其桂《民国江浦县续志稿》卷八《交通志》。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复