金陵甘元焕与江浦侯杏楼(《江浦埤乘》撰者)有长达二三十年的交往史,彼此信赖,感情深厚,曾相互交流图书、切磋学问,共同点校图书、校刊金陵乡邦文献。此外,甘氏还长期聘用侯氏为家族西宾(塾师),又虑及侯氏膝下寡欢,荐府上婢女某为之生儿育女。甘氏元焕57岁早逝,而前此数年,犹谆谆期望老友出山,积极参与世事。盖甘氏生活于晚清江苏省会金陵城里,得时代风潮之先,而侯氏彼时已一意隐居江北山水之间,终未能成行。甘氏比侯氏晚生十五年而早去世十年,侯氏晚年不可能不作悲思致哀之诗文,然而史料已湮灭,一切无从说起。本文打捞出极有限的史料,仅对甘侯二人的交往做一点粗线条的勾勒。

一、金陵甘氏与甘元焕

金陵甘氏自认为东晋大将甘卓(于湖敬侯)之后,甘卓死后归葬于故乡丹阳镇(地属今江宁区)横山之阳甘泉里(又名甘墓岗)。清嘉庆十六年(1811),甘福出资重修甘卓墓,并请桐城姚鼐作记并书《晋镇南大将军于湖敬侯甘公墓重修碑记》,二十二年(1817)甘福又倡建甘氏宗祠,请钱塘吴锡麒撰《晋甘于湖敬侯祠堂记》。

金陵甘氏原居于丹阳镇甘村,明末其中一支进入金陵城内,起初务农,清乾嘉之际,甘国栋(遴士)率长子甘福等经商,家境逐渐殷实,于是卜居城南府西大街,此后历代有所重修与扩建,内有友恭堂、津逮楼(藏书楼)等著名建筑。今南捕厅甘熙故宅,为国家级文保单位,经今政府维修与新建,面目已非。

经数代人经营努力,历乾隆、嘉庆、道光、同治、光绪等历史时期,甘氏渐成为金陵望族,以藏书、文学、地学而闻名,科第显赫,名人辈出,甘福之长子甘煦(1792—1863)、次子甘熙(1798—1853)、侄子甘元焕等,皆为一代名士。

甘元焕(1841—1897),名勳(简化字作“勋”),字元焕、建侯、剑侯,号复庐,年少时跟随母亲奔波外乡,躲避粤匪之乱,仍刻苦读书,先后肄业于丽正(淮安府)、崇实(湖南溆浦县)、钟山书院(金陵)。同治六年(1867)得优贡①第五,光绪二年(1876)中丙子科举人。历任宿迁训选知县,邳州、桃源、睢宁各县学篆,光绪十九年(1893)任职萧县训导,再次候选知县,因母亲逝世而放弃仕途,从此一心从教、著述,曾主讲六安书院多年。著有《莫愁湖志》《复庐诗文集》《复庐词集》《复庐日记》《金陵氏族谱》《金陵耆旧述闻》《蒋壁山人掌录》《慎重大事记》《悔翁先生(汪士铎)行状》《静斋府君(甘延年)行述》《江宁艺文考略》《同治上江两县志·艺文志·四部书目》《江宁金石旁征》,辑有《桑泊文钞》等,分纂《续纂江宁府志》“田赋”“人物传”(儒行)“艺文志·金石碑记”(刘寿曾同纂);分纂《同治上江两县志》“艺文志”“金石考”(刘寿曾同纂)。参编《金陵待征录》《国朝金陵诗征》《国朝金陵文钞》等。勘校《建康实录》等,参与校勘朱绪曾《金陵诗征》等。

二、甘侯结识于京城

如上所述,甘元焕于同治二年得优贡,侯宗海为同年拔贡,次年二人在京城相识,并结成终生的友情。

侯杏楼(1826—1907),名宗海,字杏楼,世居清江宁府江浦县桥林镇西约三里地“湖底泉”村(今属桥林街道勤丰村),幼年失怙,稍有薄产,家道不丰,遇岁歉则有冻饿之虞。道光二十五年(1845)) 入县学。咸丰年间,太平军兴,江浦战乱频仍,侯杏楼只身去海州(今连云港市)避难,乱平归里。同治六年(1867)补行咸丰十一年辛酉科(1861)考试,侯被选为拔贡,时年四十二岁。侯杏楼次年(1868)游太学,与同岁生金陵甘元焕相识于京城(北京)。

清朝有五种贡生,“优贡”为其中一种,由各省定期考选后择优生四五人报送,到京后参加廷试,取列一、二等者以知县、教职录用,三等者就训导选用。与“优贡”有所不同,“拔贡”指标分级下放,府学二人,州、县学各一人,由省学政(提学)经考选保送入京,经朝考合格者,分别派充京官、知县或教职。不知道当时具体情形,经廷试朝考后,甘侯二人皆打道回府。甘氏或为候补(知县),而侯氏或因“不合格”(年纪大等)而无缘仕途。

侯宗海生于道光六年(1826),甘元焕生于道光二十一年(1841),甘少侯十五岁,深知侯知识渊博,遂聘侯为家庭塾师。回金陵后,侯便进入甘氏宅第,教甘氏子弟读书。教授之余,侯浸淫于书海之中,对经史性理各书,无不潜心研读。此时甘氏藏书馆——津逮楼已被毁,但劫后之余,加上甘氏宅第各处搜罗出来的书籍,仍达数万卷,甘元焕在院内筑室五楹,题额曰“复庐”,也从此自号复庐,意在恢复津逮楼旧观,但因其人寿之不永(五十七岁去世),终未成功。

甘元焕在《江浦埤乘·后序》文中,深情回顾两人交往的历史:“同治戊辰(同治六年,1867),同客都门,其后主余家差久,暨授读余戚翁氏,后先过从二十余年,文字道义之切劘,奇疑赏析之乐,盖无晨夕不共者。”

三、甘侯二人皆珍惜乡邦文献

甘氏自述酷爱搜罗乡邦文献,而侯氏也痴迷其中。据甘氏回忆,彼此出示对方或两人打算一道校刊的书籍有:甘购得唐人许嵩《建康实录》,南宋张敦颐所著《六朝事迹编类》,以及景定、至正以下逮本朝近百种郡县志,侯则藏有乡先生遗著、刘大山《匪莪堂文集》等等,皆为世所罕见,欲与甘氏合作校刊之。最令人称奇之事,是江浦县前辈著名文人吴楫所撰《甲乙杂著》,死前未能刊印,其手稿数十卷流落书肆,为甘氏、侯氏各得其半,彼此各矜所获,触手一编,互资印证。不知什么原因,吴楫这部手稿最终未能合编成书,终成金陵地方文化事业之一大遗憾。

甘氏又从北京琉璃厂购得项氏《雍正江浦县志》《珍珠泉志》《庄定山集》以归,侯氏读之废寝忘食,有逾饥渴。侯氏晚年著成《江浦备征录》(《江浦埤乘》前身),他所能读到并参考之旧县志,仅甘氏所藏一种,即项氏《雍正江浦县志》(项志)②。实际上,“项志”之前,江浦县志尚有“万历县志”两种、“崇祯县志”一种、“康熙县志”一种,侯氏皆未能睹见。因此从某种意义上可以说,甘氏是促成侯氏晚年编撰县志的最大动因之一。

甘氏对侯杏楼编撰《江浦备征录》之勤苦赞叹有加。“君以浦志之未续而前修之寖阙也,于是网罗旧闻,补苴罅漏,采附今事,刊正谬伪,成《江浦备征录》。斠写丹黄,日作楷数十纸,虽冻皲暑汗不少息。稿经数易,捆如束笋。”或许侯氏在金陵城里做甘氏、翁氏家塾师时,已经动手撰写《江浦备征录》,“虽冻皲暑汗不少息”云云,并非谬赞。

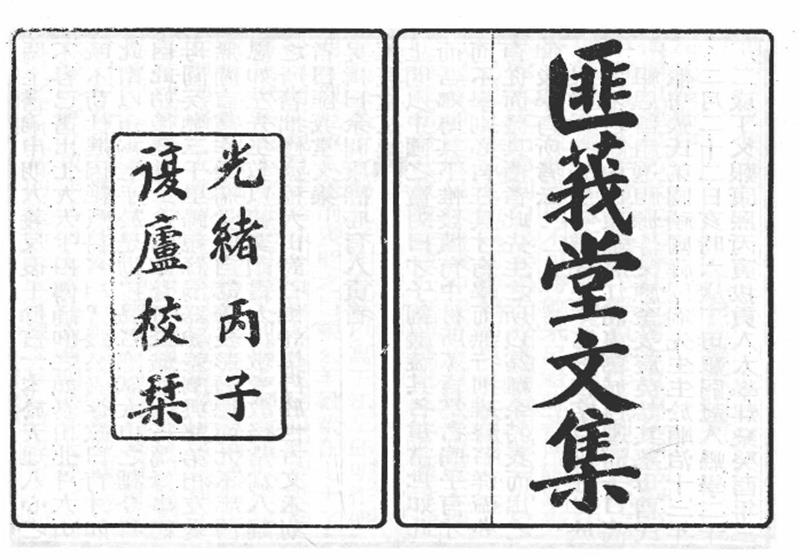

甘氏复庐刊印刘岩文集封面

甘元焕与侯杏楼合作校刊之书,目前仅知有刘岩(字大山)《匪莪堂文集》。该书刻本封面落款为“光绪丙子复庐校刊”,光绪丙子为光绪二年(1876),“复庐”为甘元焕斋号。甘氏从津逮楼时代就不仅藏书,而且印书,至甘元焕依然如此,只是以“复庐校刊”名义刊印图籍的品种与数量,有待考查。

甘元焕且为“复庐版”《匪莪堂文集》作跋,跋中交代该书稿之由来:邑人吴楫搜集编成,刘岩裔孙(后代子孙)刘家驹(字藿场)家藏该书稿,刘为侯氏业师,侯氏受师之托,转而示诸甘氏,一起编校刊印。

甘氏“跋”还提到一个很重要的地方文化现象:江浦学者尊述先贤,辄称二山,二山者,明朝定山庄先生,清朝则大山刘先生。庄定山以不奉诏作鳌山张灯诗,而上《培养圣德疏》,直声震动朝野;刘大山则以争伏阙上书列名事,知名于时,其文劲气直辞,引谊侃侃,盖与定山异世而相同。

四、甘侯在金陵城里有共同的朋友圈

《江浦埤乘·卷首》录有金陵硕儒汪士铎《江浦备征录·序》一篇。汪士铎(1802—1889),字梅村,号悔翁,江宁人,著名的历史地理学家,中过举人,一生以游幕和接徒为业,主纂《光绪续纂江宁府志》,有《南北史补志》《水经注图》等专著。《江浦备征录·序》并非一般应酬敷衍之作,亦被汪氏编入自选集《汪梅村先生集》,可见汪氏对此文很重视。该文赞赏侯氏为人,为“笃敬”之士,赞佩侯氏敬业精神,专心致志,赞誉其所著,为“陵跨”名志《朝邑》《武功》之著。“为之专如此,为之久且勤又如此,宜其书之超群伦而与古作者争席也。”汪氏一生严谨,“粤乱”中痛失爱女稚子,自身也属九死一生,晚年绝不会信口夸人。

据侯氏弟子之子饶伦理《通人硕士写乡邦》一文所述③,侯杏楼先生曾利用授徒金陵城之余暇,去汪梅村所设塾馆外旁听,其苦学精神终感动了汪先生,遂被请入教室,允许其免费听讲。侯毕生对汪先生恭执弟子礼。

汪先生去世,甘元焕为写《悔翁先生(汪士铎)行状》,《汪梅村先生集》收录先生两封致甘氏信,与讨论学术问题,可见汪甘之间亦葆有师生之谊。

甘侯在金陵城有共同的朋友圈,二人同时参与朱绪曾《国朝金陵诗征》校字工作,二人也同时担任汪梅村自选集校字,不过侯氏列名于“后学”,与刘寿曾、冯煦、秦际唐、陈作霖、顾云等人同列,而甘氏列名“受业”(弟子),与罗震亨、翁长森等人同列。

顾云(1845—1906),字子鹏,石号公,上元人,短而肥,古貌古心,豪饮,能散文及诗,所著《钵山志》,甘元焕为该书作后记。该志涉及江浦历史名人张瑄、丁雄飞等人事迹,《江浦埤乘》予以引用摘录多处,并将该书列为“参考书目”,而顾云应侯氏之请,为夏锡宝(字丙亭)《浦纂》作序,亦录入《江浦埤乘·卷首》。

侯夏合编《江浦埤乘》封面

侯氏请人为自己的好友作序,颇惴惴不安,生怕人家不答应,在如实介绍好友夏氏著述态度和著述成果之后,侯氏还编了一个小故事,说:我和夏兄丙亭曾在江畔读顾先生的大作《钵山文录》,都慨叹您简直就是太史公转世,不由得想到请您为夏兄书稿作序,云云。

顾云与侯氏、甘氏都曾在一个文人圈子里,彼此熟悉,当然知道侯氏良苦用心,顾云在该序中也“幽默”了一下:

“我读至‘我俩叹谓史迁转世,因以序请’,忍不住大笑起来,须知司马迁已死很久了,不可能再转世的,即使转世了,面对今天这个时代,他也不置可否了!”

随即顾云转入正题:④

子曰:“不知其人,可视其友。”侯君,君子也,夏君亦必君子也。夏君著书之意何?似拙而实巧。欧阳修公感叹“勤一生以尽心于文字者可悲”,而夏君不以为然!人寿鲜及百年,即或百年亦易尽耳。不驰骛乎荣利,苟以耀耳目一时,为无知者所羡以为不及,而独矻矻以故纸堆为渊薮,朝罗一旧闻,暮网一佚事,编著于空山萧槭中,不自知将老。其为人之拙甚矣!然而不踔远骋奇,为汗漫无垠之作,惟桑与梓,必恭敬止⑤。摭遗拾坠,终勒成斯编。浦子口一区若不与大江东流入海,则其书犹存也,可不谓之巧乎!

侯君既为君子,可知其友夏君亦为君子!对照古人交友之道,真令今人汗颜。顾云又赞同夏氏穷经皓首的人生态度,以为《浦纂》实与浦子口同在,若“浦子口一区若不与大江东流入海,则其书犹存也”,文人之文名不朽,实赖其作品之不朽也!

顾云较侯氏、夏氏、甘氏都年轻,但其识见与才情一点也不显钝拙。

五、侯氏晚年余晖可观

据饶伦理《侯杏楼传略》,甘府所馈家婢余氏,为侯氏生育四子,发妻刘氏死后,侯氏扶之为正室,友戚中一时传为佳话。长子支珩(字小楼),后进学成附生;次子支璐,在东北警界供职多年;三子支理,乡里有书名;稚子尚弱小,未及教育成才。

古有重游泮宫之典,凡入县学满60年者,为举行重游泮水的仪式,作为曾充秀才而享高寿的庆典。侯氏高寿,道光二十五年(1845)乙己科入泮(县学),光绪三十一年(1905)又逢乙己,县学为此开展典礼,侯氏应邀重游泮水,作《重游泮水咏怀》二律,自概平生。其二云:

谬窥文史三千卷,滥著蓝衫六十年。

往事蹉跎成老大,名场蹭蹬倏华颠。

几忘水部观书目,懒耸司空咏古肩。

检点残书聊自慰,又吟思乐附前贤。

高寿者不免孤单,老友纷纷凋零,从容地在检点残书中打发寂寞,在比附前贤里度完余生,侯氏的晚年可算幸运的吧。

2023年3月4日

注:

①优贡:清朝五贡之一。顺治二年(1645)令各省不拘廪生或增生,选文行兼优者,送国子监,后定每三年由学政考选一次,并得经督抚会考复试。乾隆四年(1739)限定优贡名额,大省不得过五六名,中省三四名,小省一二名。乾隆二十三年定优贡到部如拔贡之例进行朝考,文理明通者升太学,荒疏者发回省学政议处。优贡生朝考后不复殿试,亦无录用之条,故多不赴京报考。同治二年(1863)议定甲子科始廷试优贡生,取列一、二等者以知县、教职录用,三等者就训导选用。

②参见侯宗海夏锡宝《江浦埤乘·凡例》。

③饶伦理《通人硕士写乡邦》文,见《江浦文史》第五辑,1990.11刊印。

④下面这段话,录自《江浦埤乘·卷首》,此为其大意。

⑤惟桑与梓,必恭敬止:语出《诗·小雅·小弁》:“维桑与梓,必恭敬止。”朱熹《集传》:“桑、梓二木。古者五亩之宅,树之墙下,以遗子孙,给蚕食、具器用者也……桑梓父母所植。”

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复