2003年版南京市浦口区《汤泉镇志》之《附录》,收录一篇碑记,题为《乾隆十九年重修惠济寺碑文》,未表明出处,该文所记乾隆间重修汤泉惠济寺事,为迄今所见惟一相关史料,故而颇有研究价值。或许是因为原碑(或拓片)字迹模糊,该文在抄录、句读上有不少错误,笔者重新整理、标点如下:

县志载,惠济寺在治西三十里汤泉镇后,旧为汤泉院,韩公熙载曾有碑记,至宋元祐年间,僧忠境改建。此其寺之所由来乎?

寺前旧有一碑,至今崭然尚存,相传寺之始末载焉,其即韩公熙载之碑记也耶?经风摧雨薄,字画模棱,几同荒烟曼草,茫乎不可复识矣!

寺去镇里许,山环水绕,树木苍秀,颇称幽邃。宋集贤学士孙觉心焉慕之,曾于其旁开地数亩、筑寄老庵以娱者,则为一方之胜,概从可知也。顾历年久远,日就荒废,而大殿倾圮,尤其栋欲折而榱欲崩,岌岌乎有不可一日之势。

本寺住持性悟者,浮屠中之爽人也,目击颠危之状,发愤之餘,偕彼师兄性羲,沿镇捱缘、行梆募化、自晦达旦、衣不解带者不日数月,而幸赖本境有志之士好善乐施,无不倾囊倒之,共襄美举。乾隆十九年,于焉鸠工,于焉庀材,殿遂革故而鼎新矣,但工费浩繁,一时挈其大纲者,尚未能举其细目。待到丁丑,三年秋成大稔,性悟以所志未就,复行募化,亦以一篑之功不容终竟,又各捐资,以图全壁,于是未整者整之,未齐者齐之,猗猗休哉!盖至是而始焕然改观也。古人云“有志者事竟成”,不信然耶?

夫大功告成于兹已五六年矣,性悟与性羲又已相继而坐化矣。向日众姓于垂成之日曾鬻石二方,欲勒捐助姓字,以垂不朽。今石工在琢磨,僧同拯、同修持片纸向予索文,以记其事。噫!予素谫陋,奚足言文?辞不获已,因直记其所由始与由成矣,以告当时而传后世俾殿宇之巍峨而当事者之功,则诸公之惠成不朽乎哉!

该镇志编者未能提供该碑记底本,有几处明显笔误经笔者臆断改订。清末民初合肥龚心铭在汤泉建温泉山庄,曾细致考查汤泉镇各处古迹,对惠济寺中古碑刻多有考述,并拍照、撰文、汇编于所纂《浦口汤泉小志》一书册中。如,惠济寺银杏树、惠济寺钟、千佛禅林、寄老庵遗址、汤泉八景之一“石坝观涛”、东岳庙古戏台、韩熙载汤泉禅院碑、灵骨海会塔、宋元祐银函题记石、惠济寺崇祯题名石、惠济寺康熙二年题名石等,但未见提及所谓“乾隆十九年重修惠济寺碑”。

查各版本旧江浦县志,皆未见收录此文。

据该碑记,汤泉惠济寺乾隆间重修工程,肇始于乾隆十九年(1754),竣工于乾隆二十二年(1757),建“功德碑”于乾隆二十七年(1562)。此文即为该功德碑之碑记。

该碑记谓“县志载惠济寺在治西三十里汤泉”云云,经查旧江浦县志,相关记载摘要如下:

1.《万历江浦县志》(沈志)卷五《建置志》:“惠济寺:在治西三十里,旧为汤泉院,韩熙载撰碑记,宋元祐间僧忠镜改建。”

2.《雍正江浦县志》(项志)卷二《建置志》:“惠济寺:治西三十里汤泉镇后,旧为汤泉院,韩熙载撰碑记,宋元祐间僧忠境改建。”

这两段文字内容相差不多,皆提到“元祐间改建”一事,所谓“改建”,当指改“汤泉院”为“惠济寺”。元祐(1086—1094)为北宋哲宗赵煦的年号。在宋代,寺庙规模较小者称“院”,大概取院子、院落的意思;较大者称“寺”,寺的本意是政府机构的名称,来源于东汉佛教始入中原之时,朝廷以“寺”接待外来传教的僧侣,此后“寺”遂渐渐成为后代寺庙的专有名词。因此,元祐年间僧忠镜(僧忠境)的“改建”,实为一次大规模的“扩建”。

又,该碑文称“僧忠境”,不称“僧忠镜”,又较详细指出惠济寺在“汤泉镇后”,可见该文所称“县志”为《雍正江浦县志》(项志)。

细读《乾隆十九年重修惠济寺碑文》,有几点须加以注意:

1. 乾隆十九年(1754),韩熙载碑已“字画模棱……茫乎不可复识矣”。正因“字画模棱”“不可复识”,该碑文作者乃凭“项志”记载,推测寺前碑为“韩公熙载之碑记”。然而今惠济寺院内犹有韩熙载残碑,虽仅剩大半个碑额,犹清晰可见“汤泉禅院之碑”六字,惟“汤泉”二字各损一角。若乾隆年间韩熙载碑额“汤泉禅院之碑”犹然清晰可见,则乾隆十九年碑作者完全不必用此猜测口气。可以据此推断:今惠济寺内“韩熙载残碑”,并非乾隆十九年碑作者所见之“寺前旧有一碑”,且当时寺内也不见有其他的韩熙载碑。

(今存惠济寺“汤泉禅院之碑”)

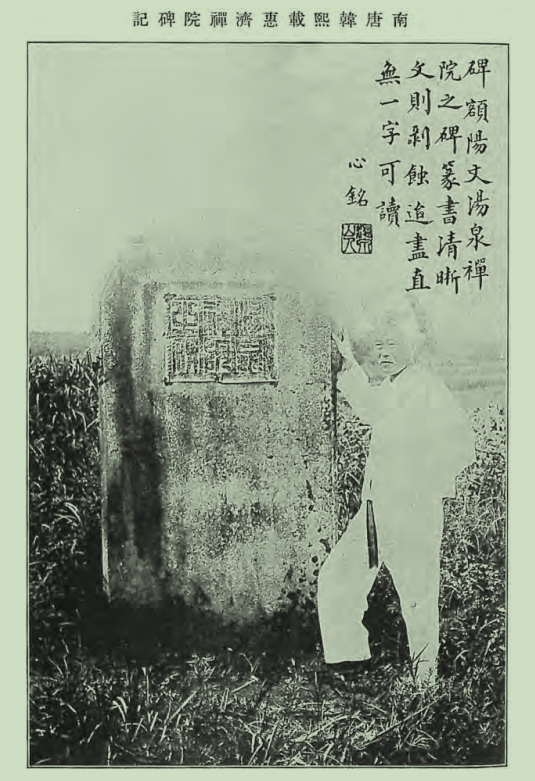

2. 龚心铭民初所见“汤泉禅院之碑”,或为乾隆间那次重修惠济寺时重新刻制并竖立,重建时间当与立“功德碑”同时,即乾隆二十七年(1562)。《乾隆十九年重修惠济寺碑文》末段云:“夫大功告成于兹已五六年矣……向日众姓于垂成之日曾鬻石二方,欲勒捐助姓字以垂不朽。”意思是说,惠济寺重修工程“大功告成”距今已五六年,当初众人曾购置两方碑石,打算镌刻捐助者姓名,以垂不朽。古人称这类碑石叫做“题名碑”,又称“功德碑”。也许这两方碑石中的一方,就用来制作民国初年犹存的“汤泉禅院之碑”。乾隆年间重立的这方碑,一直保存到清末民初合肥人龚心铭来考查、拍照之时。龚心铭《浦口汤泉小志》称,碑身完整,碑额阳文“汤泉禅院之碑”篆书清晰,“文则剥蚀殆尽,直无一字可读”。该照片及考述如下:

(龚心铭《浦口汤泉小志》书影)

有篆刻家比较今惠济寺院内韩熙载残碑与龚心铭此照片碑额字迹,注意到篆刻技法上的差异:今残碑为白文(阴文),龚氏所见残碑为朱文(阳文)。且今残碑石料新、石面干净,怀疑今存残碑为龚氏所见碑之今人“仿制品”,则今残碑何人何时所制,又成一个问题,有待知情者解答。但仅凭龚心铭这张照片,可断定清末民初时惠济寺“韩碑”犹在,且极可能是乾隆年间重立之碑。

至于乾隆年“寺前旧有一碑”是否为“韩碑”?立碑于何时?是否立于韩熙载时代?当然更无法断定一一说明。好在韩熙载碑文还在,韩碑之存殁,今韩碑之真伪,不影响对惠济古寺的历史认知。

2025年2月16日

【附录】

韩熙载汤泉惠济寺碑记保留在清代董浩《钦定全唐文》第877卷,题为《汤泉院碑》,抄录并点校如下:

尝试论之,总两仪二曜八卦五行而播为四时、成乎万化者,惟阴与阳相荡相摩而已矣。然则刚柔靡殊,奇偶相待,故火数二而成七,坎为男而本阴。由斯以推,则火得其寒,水得其热,亦理之常也。又意其泉脉通乎旸谷,每天轮激转,则太阳煎其下,及炎精迅发,又积壤镇于上。会其迸泄,泉犹沸然。是以方舆之间,往往而出,此又得之于意表也。或曰:“有汤之处,下积流黄。”厥论纷然,未知孰是。

乌江县有汤泉古院,在县北七十五里大路之西。江流其东,滁汛于后,龙洞在其前,连山注其右。丛林隐蔼,冈岭萦回。金地宝阶,纚连遗址。

天佑甲子年,有江都开元寺惠镜上人者,道广行坚,貌淳心古,倦捧帙于讲肄,将持榼而远游。经此灵泉,喟然驻锡,且曰:“受佛付嘱,行佛慈悲。是则祛幻身疾苦之资,施众生安稳之所。欲宏利益,舍此何之?”乃有乡人秦岌、秦璩,为檀信之首。上人手刬荆棘,躬捨瓦砾,茅檐始葺,蔽病士之风霜;桂殿徐营,备游人之瞻礼。从甲子距壬戌,住持凡六十载于兹矣。

当其间也,龙争虎斗,山昏海沸。控洪河之阻,讵免侵凌?越青泥之巅,亦闻涂炭。唯长淮之表,大江之南,万里封疆,两朝清谧。人和岁稔,君明臣贤。外户不关,到于今日。所以上人安住于此,得行其心焉。凡供养来往缁流万有馀众,造圣贤形像四十馀身,建三门、房廊、钟楼、堂殿、屋宇,大小总六十间。粉壁丹楹,霞明月皎。香厨丰洁,佛事精严。法侣从之,如泉赴壑。

又敕赐汤院,逾七十间。挥锸运斤,为土为水。既宏且壮,不饰不雕。其东西二汤,相去百步。源清流洁,味美香和。澡身而渐失疮痍,饮腹而都忘热恼。虽凉泉洒穷子之面,甘露沃饿鬼之心,若论其利济无穷,曾何足比?故男女缁素,道路累累。呻吟而来,笑语而去。前后蠲除疾疹,二万其徒。允所谓心有所便,而施无求报矣。

今上嘉其苦节,锡以华钟。舂容在悬,洪纤斯应。闻而悟道,信可度人。上人布褐长斋,自幼及老,护戒无缺,勤心不渝。乡闾耆年,敬若诸佛。又雅好宾客,谨于接对。游人旅客,憔悴轻肥,其来如归,待必平等。门人同学,各尽所长,和汝唱予,其徒有九:慧登、师进典常住,慧深营供施,承规主功德,承矩、承俨、省真、承晦、承义应门户。肘臂相运,不为胡成?

下官左宦历阳,寓居佛庙。镜公一日忽然而来,听谈厥由。讽我刊石,叙事之竟,为辞美之,曰:

天地造化,孰云难测?阴阳变通,人或可识。昼夜不定,水火相激。鼎沸云蒸,无穷无息。教亦有说,斯为灵汤。探之则热,赴且无伤。恶疾能愈,微疴可量。或饮或浴,心宁体康。基构已平,源流空在。风雨雪霜,人焉攸赖。蓬蒿埋没,多历年载。高僧聿来,崇兹胜概。若楼若殿,若房若廊。若廪之赡,若厨之香。若来若去,若缁若黄。万有馀众,曾栖此堂。甄土导泉,上栋下宇。捷猎高檐,环旋峻堵。四达累累,呻吟伛偻。二万其徒,沉疴获愈。镜也惟仁,心真貌淳。麻衣粒食,苦思劳身。本愿云毕,斯文以陈。永永金石,传诸后人。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复