——漫步昆明老街深巷,品味一颗种子的故事

编者按:

在世界范围内,关于咖啡的起源,众说纷纭。有人提出“牧羊童说”,认为咖啡起源于牧童卡狄与其跳舞的羊群;传说中也有五彩咖啡鸟、所罗门国王、麝香猫等咖啡起源的记载……

咖啡起源,最早于晚清传入中国,随着时代和社会观念的变化而兴盛和衰落。中国最早的咖啡文献,可追溯至公元187年的《抚番开山善后章程》,其中首次出现“咖啡”二字。1886年上海租界出现第一家虹口咖啡馆,1920年后咖啡馆风靡上海。新中国成立后,社会宣扬俭朴节约的风气,咖啡逐渐淡出民众视野;直到改革开放后,咖啡才重新进入中国市场。

在云南,咖啡的起源传说是这样的:1892年,法国传教士在大理市宾川县朱苦拉村,栽下了第一株咖啡树——这一般被追溯为咖啡传入云南的最早记录。

1930年后,著名侨领梁金山先生又将咖啡带到蒲缥、罗明种植,这种种植情况一直延续到新中国成立后。1952年后,在保山热经所专家马锡晋的指导下,潞江坝等地开始大规模种植,至今大规模种植已有近60年历史。1997年末,云南省咖啡种植面积已达7800公顷。

2024年底,云南省咖啡种植面积占全国的98.0%,产量占全国的98.7%,无论是从种植面积还是咖啡豆产量来看,云南咖啡已确立了国内的主导地位。

云南作为现今中国最大的咖啡产区,也吸引了星巴克、雀巢等大型咖啡企业的目光。

云南,这片被誉为“植物王国”的土地,曾见证了一颗咖啡种子历经百年的旅程——从深山异域到国人杯中,从默默无闻到撑起中国咖啡98%的产量,成为一张醇香厚重的“云南名片”。

深秋季节,银杏叶黄。漫步云南省昆明市五华区的翠湖片区,蕴藏在老街深巷的百年文化底蕴里,透露出咖啡的香气。

人间烟火气,最抚凡人心。

追寻咖啡的香气,让我们深入昆明的老街巷,去品味一颗种子的故事。

从破土而出的绿苗,到丰硕饱满的红果;从精心烘焙的豆子,到荡漾杯中、弥漫醇香的一抹金黄;甚至最终回归泥土,成为滋养新一轮生长的有机沃土。这是一颗豆的循环之旅,也是云南咖啡产业蓬勃发展的生动缩影。

文旅融合:春城双节新亮点

随着“翠湖——老街城市咖啡生活季”主题活动的持续升温,昆明市五华文旅发展公司联动护国街道、华山街道,于9月30日至10月8日成功打造为期9天的咖啡全产业链特色活动。围绕展陈、品鉴、非遗互动、科技体验四大板块,全面展现五华区在推动文旅融合、促进消费升级方面的积极探索,日均吸引超万人次参与,成为春城国庆假期文旅消费的新亮点。

“从高原出发,为世界带来中国的香气”——在南屏街昆百大下面的广场上,耕问咖啡的“小店”前围满了游客。

天赐地理,孕育世界级精品豆。耕问咖啡的基地,位于北纬24°的高黎贡山核心生态区,背靠白眉长臂猿自然保护区,平均海拔1400米,气候温和、雨量充沛、昼夜温差大,为咖啡果实的慢熟与糖分沉淀创造了天然条件。

得益于这片高原热土,耕问咖啡展现出“浓而不苦、香而不烈、果酸明亮、回甘绵长”的独特风味,是自然馈赠与匠心种植的完美融合。

“从种子种下的那一刻起,我们只为酿成你杯中的那一口惊艳。”

近年来,耕问咖啡基地已种植遮阴树种逾7000棵,包括蓝花楹、冬樱花、腊肠树、凤凰木等本地优势树种。遮阴系统的完善,使挂果期延长一个多月、果糖含量提升超10%,有效减少病害与枯枝,提高豆子的密度与香气表现。

耕问咖啡通过生态有机,重构咖啡风味表达;高海拔稀缺地,也锚定了中国咖啡天花板的地位……

数据显示,2023年至今,护国街道咖啡相关市场主体增至132家,云南咖啡故事馆、咖啡烘焙工坊等新业态持续涌现,形成“咖啡+文创”“咖啡+非遗”等跨界场景。

在文旅融合不断走向深入的今天,五华文旅发展公司始终以打造具有辨识度、传播力和持续影响力的区域文旅IP为核心目标,推动文旅产品从“节庆化”向“品牌化”“常态化”升级。此次“翠湖-老街城市咖啡生活季”正是我们围绕“咖啡+城市文化”主题,系统构建内容体验、塑造文旅新名片的重要探索。

好再小院:隐于闹市的明珠

店内装修得很有格调,中古风氛围感拉满,而且咖啡杯和其他瓷具都是老板从海外淘来的,一看都是些老古董和艺术品。在一楼小院里坐着,看着蓝天白云,有种偷得浮生半日闲的感觉;二楼的阳台古香古色,仿佛让人来到了南洋时代。

昆明老街,人头攒动,店铺林立。这里,居然隐藏着一家精致的咖啡店——好再小院。

小院的主理人郑宇是云南省专家协会咖啡产业专业委员会成员,出生在五华区护国街道北后街。生于斯长于斯的他,对五华的这片老街古巷有着割舍不断的感情。在景星街区域改造后,郑宇看到有咖啡店开始入驻,心想作为本土的咖啡店,为啥不好好打造一个精致的小院子。

于是,“好再小院”在这里扎根。

“非常感谢护国街道组织的国庆节云南咖啡推广活动,这对推动云南咖啡第三产业的发展,给了我们信心和支持。”郑宇表示。

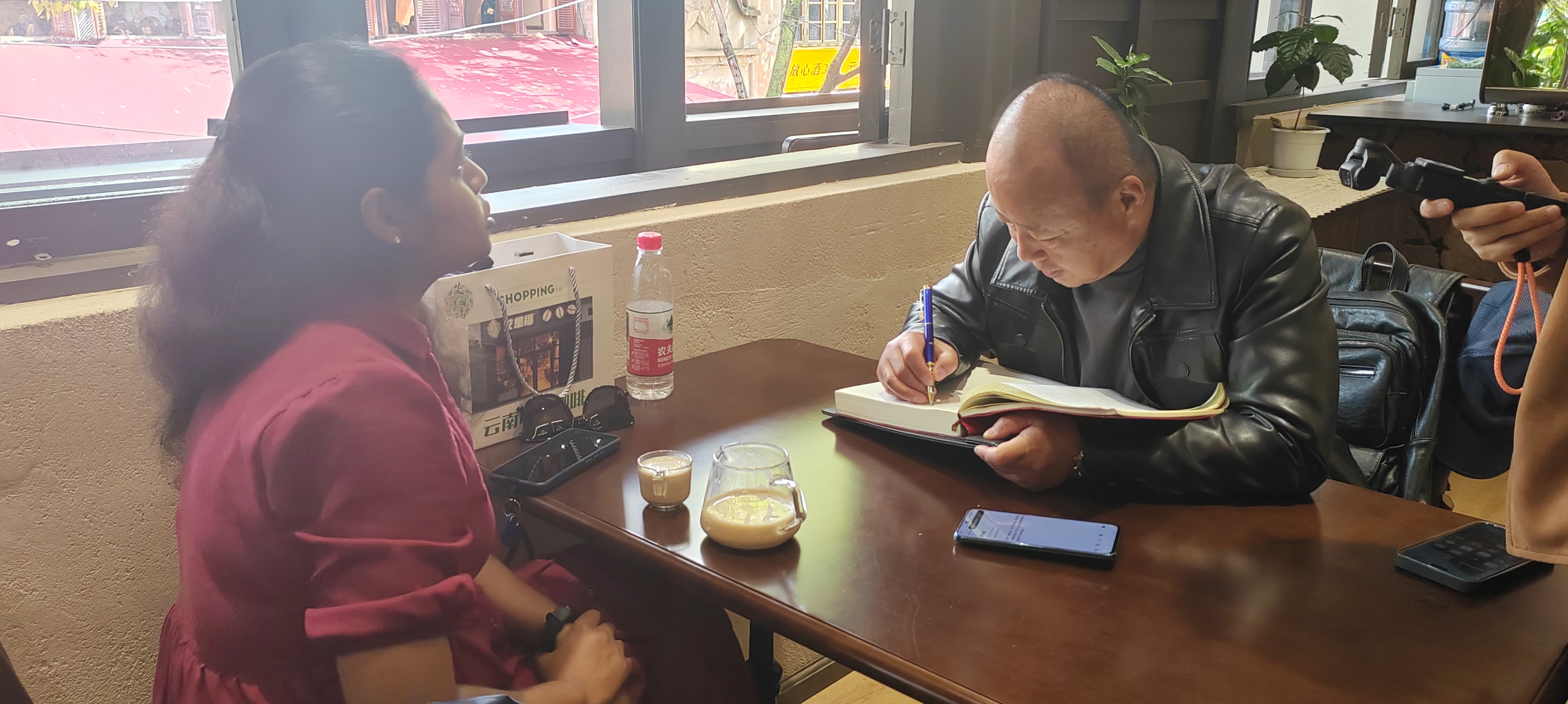

在稍早的7月22日,2025首届中国云南咖啡品牌梦工厂启动研讨会在云南旅游图书馆举行。

昆明老街的网红咖啡店——好再小院主理人郑宇分享了他在咖啡行业的经验,包括从零售到西餐、民宿、茶饮等领域的经营历程,强调了个性主义和料理化的重要性。

他认为:“行业发展需要与国际接轨,与味觉审美接轨,并与全球料理化浪潮接轨。同时,在咖啡市场中,云南要以自己的思维和思路,用自己的配方,体现云南咖啡的价值。而咖啡美学、咖啡口味本地化个性化、民族特色化,应该是下一波中国咖啡行业的增长起点。”

比顿咖啡:小粒咖啡领军者

在熙熙攘攘的文明街,也有一家稍大的咖啡店:云南咖啡精品庄园、云南小粒咖啡的代表企业——比顿咖啡文明街店,店长王可芯忙着给顾客介绍店里的咖啡品类。

保山潞江坝地处北纬24°-25.5°,日照时数2517小时,全年基本无霜,昼夜温差可达16℃,属于世界著名的黄金咖啡带。世界闻名的巴拿马瑰夏、摩卡、蓝山,而这条黄金咖啡带滋养了世界顶级的“保山小粒咖啡”。

时光不老,沈醉一杯浓香。

说起公司名字“比顿”的由来,很多人说像外国名字。其实,“比顿”是傣语里“我们”的意思;“比顿咖啡”,就是“我们的咖啡”。比顿13年多的奋斗历程,初衷就是要打造保山“我们”的咖啡,让保山人和天下人都能喝到一杯有品质的咖啡,并享受咖啡带来的快乐和喜悦。

比顿咖啡在多年的发展中,深知人才可以兴咖、人才可以助咖!为此,不断通过产区咖啡研学、开展校企合作等方式,为咖啡行业注入专业、新鲜的血液。早在2022年,比顿咖啡就与云南省保山中等专业学校(保山技师学院)开展深度校企合作,开设全日制咖啡专业班、成立咖啡学院。

在文旅融合的发展中,比顿咖啡加大了一二、三产业融合,在打造好咖啡产业链的同时,加大了旅居建设。

“高黎贡国际精品咖啡文化园”于2022年被评为国家4A级旅游景区和云南省文旅部门批准的康养旅居试点项目。园区于2025年1月正式开园,截至目前,前来园区观光旅游、考察的人数已达100多万人次,极大地增加了潞江镇和周边村民的收入,促进了咖啡产业发展,并对盘活房地产存量、化解历史遗留问题起到示范带动作用。

比顿咖啡有限公司总经理方明峰介绍:“我们的目的,就是建成咖啡博物馆,讲好中国咖啡故事;吸引村民回乡就业,带动周边村民增收致富;利用独特的暖冬气候,打造康养旅居目的地……”

游客莎琪:“这就是我的城市”

闹市深处,比顿咖啡文明街店二楼,窗外秋雨飘零,行道树开始泛黄。有位异国女孩托腮望向窗外,眼神迷离得像窗外的雨雾……她慢慢品着手里的拿铁咖啡,若有所思。

尝试着和这位女孩交流,想不到她的汉语很标准、流畅。

这位中文名字叫莎琪(英文名字:Sachi thra Kumari Bandara)的女孩,与昆明结缘是在2021年到2023年。彼时,她是云南大学的外语教师。那几年的外教生活,让她对昆明有了很深的了解。

“我的祖国斯里兰卡是热带气候,云南部分地区是热带气候,我来昆明几年了,很适应这里的气候。中国的春节和我们每年在4月13日或者14日举办的新年非常相似。我们的新年融合了宗教、文化、历史等因素,标志着新一年的开始。大家会在这个时候回家团聚,进行各种庆祝活动,如煮沸牛奶罐、互赠礼物、点燃油灯等。”

莎琪表示:“类似的气候、蔬菜和饮食习惯,再到相对缓慢的生活节奏,让我感到:这就是我的城市。”

此后,她辗转去了中国的很多城市:重庆、武汉、天津、河北等地,现在上海工作。

“最让我感到舒适和难忘的城市,还是四季如春的昆明。所以,这次我趁着短暂的假期,一个人再次回到这座熟悉的城市,再来体味下这里曾经的一切。”

莎琪坦言,她之前不喝咖啡。斯里兰卡茶叶中最为知名的红茶是乌沙茶(Uva Tea),产于斯里兰卡东部乌瓦省。茶汤清澈明亮,入口有浓郁的花果香,口感清爽。

“在昆明做外教的那几年,我才开始喝咖啡。咖啡具有兴奋提神、促进代谢、改善消化、抗氧化以及降低患病风险等作用,让我慢慢爱上了这种神奇的饮料。所以,我会把云南的咖啡介绍给更多的朋友,今天也是专门来比顿咖啡这里,买一些咖啡带回祖国,给父母品尝。”

傍晚要飞上海的莎琪,喝完了最后一口拿铁咖啡,款款下楼,融入昆明深街古巷的人流中……(文图/张密 余迷 周杰)

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复