【导读】

今南京市浦口区一大半(南部、西部)在唐代地属和州,想要了解明代之前的浦口区,则不能不读刘禹锡的有关诗文。

刘禹锡(772—842),字梦得,洛阳人(自述“家本荥上,籍占洛阳”),世代为官,贞元九年(793)进士及第,同年又登博学宏词科。初任太子校书,后入节度使杜佑幕府,深得杜佑的信任与器重。杜佑入朝为相,刘禹锡亦迁监察御史。贞元末年,加入以太子侍读王叔文为首的政治集团(后称“二王八司马”),参与“永贞革新”。革新失败后,先后贬官朗州司马(806—814)、连州刺史、夔州刺史、和州刺史(824—826)。大和元年(827)后,历任主客郎中、集贤直学士、礼部郎中,大和五年(831)冬出为苏州刺史、汝州刺史、同州刺史。开成元年(836)秋归洛阳,历任太子宾客分司东都、秘书监分司东都,加检校礼部尚书。会昌二年(842),作《子刘子自传》,七月,卒,享年七十一,赠兵部尚书,葬于荥阳(今河南省辖县级市,地近开封)。著有《刘梦得文集》《刘宾客集》。

刘禹锡于长庆四年甲辰(824)秋,调任和州刺史,时年五十三岁,于宝历二年丙午(826)秋,罢和州刺史回洛阳,在和州刺史任上首尾三年,实为整两年。其间诗文著作,据陶敏《刘禹锡全集编年校注》,罗列如下:

诗:《晚泊牛渚》《送惟良上人》《历阳书事七十四韵》《客有话汴州新政书事寄令狐相公》《和州送钱侍御……》《春日书怀……》《和令狐相公郡斋对紫薇花》《张郎中籍远寄长句,开缄之日已及新秋,因举目前,仰酬高韵》《苏州白舍人寄新诗,有叹“早白无儿”之句,因以赠之》《白舍人见酬拙诗,因以寄谢》《令狐相公见示河中杨少尹赠答兼命继声》《和浙西李大夫……》《浙西李大夫示<述梦>四十韵……》《和浙西李大夫晚下北固山……》《和浙西李大夫伊川卜居》《和令狐相公谢太原李侍中寄蒲桃》《和令狐相公送赵常盈……》《白舍人曹长寄新诗……》《湖州崔郎中曹长寄三癖诗……》《和汴州令狐相公……》《遥和韩睦州元相公二君子》《奉酬湖州崔郎中见寄五韵》《酬湖州崔郎中见寄》《望夫石》《金陵五题》《秋江早发》《罢和州游建康》等二十七题三十多首。

文不多,如下:《和州谢上表》《祭韩吏部文》《贺改元赦表》《上仆射李相公启》《和州刺史厅壁记》。

刘禹锡被人称作“诗豪”,名篇佳作极多,有关评论也丰富。本文仅选读其诗文各一篇,摘出与和州有关的片段,予以研读,简略讨论其史料价值,希望为古和州历史研究提供更多的细节。

又,《陋室铭》作者一向被认为是刘禹锡,笔者作此文时,搜罗依据,略论其非,拟于下一周发表。

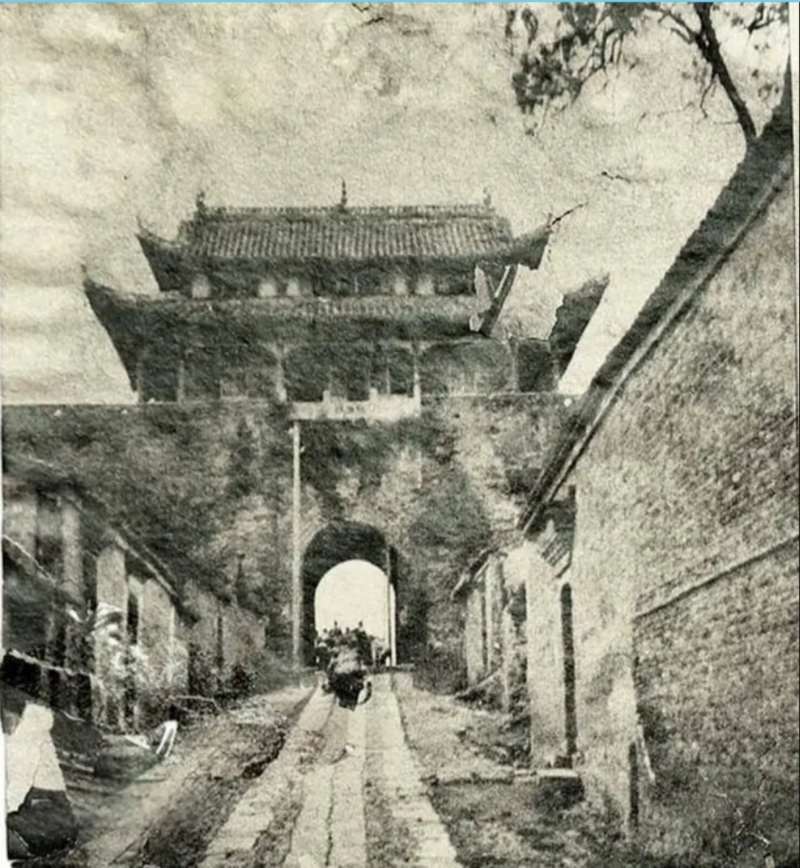

(和州城镇淮楼,抗战时期老照片)

一、选读《历阳书事七十四韵(并引)》(前八联)

该诗为五言排律,共七十四联,七百四十字。作于宝历元年(825),诗人到达和州之第二年。

(引言)长庆四年(824)八月,余自夔州转历阳,浮岷江,观洞庭,历夏口,涉浔阳而东。友人崔敦诗罢丞相,镇宛陵,缄书来招曰:“必我觌而之藩,不十日饮,不置子。”故余自池州道宛陵,如其素。敦诗出祖于敬亭祠下,由姑孰西渡江,乃吾圉也。至则考图经①,参见事,为之诗,俟采风之夜讽者。

一夕为湖地,千年列郡名。

霸王迷路处,亚父所封城。

汉置东南尉,梁分肘腋兵。

本吴风俗剽,兼楚语音伧。

沸井今无涌,乌江旧有名。

土台游柱史,石室隐彭铿。(自注:老君适楚,有台在焉。彭铿石室,在含山县)

曹操祠犹在,濡须坞未平。

海潮随月大,江水应春生。

此为该诗前十六句,记述和州制置及沿革、风俗、古迹等。解析如下:

(1)一夕为湖地:

历阳“一夕为湖”之说最早见《淮南子·俶真》:“夫历阳之都,一夕反而为湖。”②东汉高诱注:历阳,淮南国之县名,今属江都。昔有老妪,常行仁义,有二诸生过之,谓曰:“此国当没为湖。”谓妪“视东城门阃上有血,便走上北山,勿顾也”。自此妪便往视门阃。阍者(看门人)问之,妪对曰如是。其暮,门吏故杀鸡,血涂门阃。明旦,老妪早往视门,见血,便上北山,国没为湖。与门吏言其事,适一宿耳,一夕旦而为湖也。传说老妪拎着一个鸡笼子出逃,事后北山化作鸡笼山,在今和县城西北二十公里处。

因历阳毗邻大江,传说“一夕为湖”反映的是历史上一次江潮淹城的严重事件,但由此演绎出许多故事,包括和县鸡笼山的神话传说。

(2)千年列郡名:

北宋乐史《太平寰宇记》卷一二四“和州”:“秦属九江郡,汉为历阳县,属郡不改。……东晋改为历阳郡。”若自汉高祖元年(前206年)算起,至此已1031年,故云“千年列郡名”。

(3)霸王迷路处:

据《史记·项羽本纪》,西楚霸王项羽至阴陵,迷失道,问路田父,绐之(欺骗)曰“左”,乃陷大泽中,以故汉兵追及之。南宋祝穆《方舆胜览》卷四十九“和州”:阴陵山,在乌江西北四十五里,即项王迷失道处。

按此说法,阴陵山在今星甸街道西大山(又名北大山)一带。

(4)亚父所封城:

范增(前277—前204),秦末居鄛(今巢湖市)人,随项梁举兵反秦,被项羽尊为“亚父”,封历阳侯。后因刘邦施反间计而为羽所疑,被削职夺权,遂忿而请归,未至彭城,疽发背而卒。相传历阳郡城(即和州城,即今和县县城)为范增所筑,饱经战争,今犹有遗迹在。

(5)汉置东南尉:

都尉:郡军事长官,秦、西汉初设郡尉,景帝中二年(前148)改名都尉,秩比二千石,协助太守典掌军事,维护治安,统率、训练本郡军队,职权颇重。自置府,有丞、主簿、诸曹掾史等属吏。有时代理太守职务。《汉书·地理志上》“九江郡”:“历阳,都尉治。”意思是,历阳城曾为九江郡都尉衙署所在地。

(6)梁分肘腋兵:

《晋书·地理志》:“武帝泰始元年,封诸王,以郡为国。大国,兵五千人;次国,兵三千人;小国,兵千五百人。”但晋代“王不之国,官于京师”,至南梁时分封宗室弟子为王,始赴所封方国,兼该地方行政长官,并领兵。

(7)本吴风俗剽,兼楚语音伧:

刘禹锡《和州刺史厅壁记》:和州“在《春秋》,实句吴之封,后为楚所取。”《史记·淮南衡山列传》:“荆楚僄勇轻悍,好作乱。”《梁书·钟嵘传》:“侨杂伧楚”,伧:粗俗鄙陋。《和州志》据此解释:和州,地处楚尾吴头,民风剽悍,语杂吴楚。

(8)沸井今无涌:

南宋王象之《舆地纪胜》转引《古图经》云“(沸井)在郡西一百步古城内”,称“今失其处”。秦观《游汤泉记》则以乌江惠济院汤泉(今浦口区汤泉)为沸井。

(9)土台游柱史:

柱史,指春秋时代老子李耳,老子曾任周朝柱下史(御史)。《舆地纪胜》卷四十八“和州”:“东华山:在乌江县东北五十里。有老君台,云老君炼丹之所。刘禹锡诗云‘土台游柱史’是也。”《江浦埤乘》卷二“山水上”:“东华山:在治西北十八里。”老君台:即老君基,南宋王象之《舆地纪胜》卷四十八《和州·古迹》:“老君基:在乌江东华山。”《雍正江浦县志》卷一《封域志》“老君基”:(在县治西西华山莲华峰上有韩信将台,老君基)在将台下,和阳旧志载“西华山老君基”,即此。或东华山即西华山。老君基:又或为老君庙之基址。③

(10)石室隐彭铿:

彭铿,即彭祖,相传为殷大夫,姓篯名铿,寿八百余岁,后升仙而去。《太平寰宇记》卷一二四“和州·含山县”:“祷应山,本名白石山,在县西南八十里。……山下有洞……即彭祖所居之室。”

(11)曹操祠犹在:

《太平寰宇记》卷一二四“和州含山县”:“魏武帝祠,在县西南九十里。按《魏志》,建安十八年,‘曹操侵吴,楼船东泛巢湖,将逼历阳,至濡须口,登东关以望江山。’后人因立祠焉。”

(12)濡须坞未平:

濡须坞,三国吴建。坞,土堡一类的防御工事。《太平寰宇记》卷一二四“和州·历阳县”:濡须坞,在县西南一百八十里。南临须水,状如偃月。汉建安十七年,吴闻曹操将来,因筑此坞。

(13)海潮随月大,江水应春生:

历阳是滨江之地,唐时历阳及其下游(今浦口区方向)江面仍较阔大,江潮应海潮而起,江水又应春而生,唐代诗人张九龄《望月怀远》里的“海上生明月,天涯共此时”之景犹可想见。

(网络照片:今和县城里的文庙)

二、研读《和州刺史厅壁记》

刘禹锡在和州刺史任上写的散文,最值得研读的当然是《和州刺史厅壁记》,如下:

和州刺史厅壁记

历阳,古扬州之邑。于天文,直南斗魁下。在《春秋》,实句吴之封,后为楚所取。秦并天下,以隶九江,而六④为九江治所。晋平吴,复隶淮南。至永兴初,自析为郡,益之以乌江。宋台⑤建,目为南豫州,又益之以龙亢。梁之亡,北齐图霸功,拥贞阳侯以归,王僧辩⑥来迎,会于兹地,二国和协,故更名和州。陈、隋间无所革,国朝因隋。武德中,更龙亢为含山。初,开元诏书以口算第郡县,为三品,是为下州。元和中,复命有司参校之,遂进品第一。⑦

按见户万八千有奇,输缗钱十六万,岁贡纤纻二篚,吴牛苏二钧,糁鲟九瓮,茅蒐七千两。⑧镇曰梁山,浸曰历湖。田艺四谷,豢全六扰⑨。庐有旨酒,庖有腴鱼。神仙故事,在郊在薮。玄元有台,彭铿有洞。名山曰鸡笼,名坞曰濡须。异有血阃⑩,祥有沸井。城高而坚,亚父所营。州师五百,环峙于东南濒江,划中流为水疆,揭旗树蕝⑪,十有六戍。自孙权距陈,出入六代⑫,常为宿兵之地,多以材能人处之。本朝混一,号为善部。然用人差轻,非复曩时之比也。

始,余以尚书郎得谴刺连山,今也由巴东来牧。⑬考前二邦之籍与版图,才什五六,而地征三之。究其所从来,生植有本。女工尚完坚,一经一纬,无文章交错之奇;男夫尚垦辟,功苦恋本,无即山近盐之逸。市无嗤眩⑭,工无雕彤。无游人异物以迁其志。副征令者率非外求,几百为一出于农桑故也。⑮繇是而言,瘠天下者其在多巧⑯乎!宝历元年六月二十一日,刺史中山刘某记。

该文有关和州史实,大体与《历阳书事七十四韵》相当,比较重要的补充有:

(1)和州建置之前,该地行政之沿革史:

春秋时期属吴,吴灭属楚,秦并天下后属九江郡;汉建历阳县,仍属九江郡;西晋属淮南郡;晋末永兴初,并入乌江县而升置历阳郡;南朝刘宋,并入龙亢县而隶属南豫州;梁末更名和州,历阳郡属之;唐初更名龙亢为含山,仍属和州。

(2)简介和州由三品州(下州)升为一品(上州)过程。

(3)说明和州户口、贡赋、山川、特产、古迹、城池、地势、驻军、生产、风俗等情况。

2024年6月16日

注:

①图经:古代地方志,记载一地沿革、山川、物产、风俗、人物等,附有地图。

②周振鹤《汉书·地理志·汇释》“历阳”,第149页。安徽教育出版社,2006年6月。

③沈孟化《万历江浦县志》卷一《封域志》“老君基”:在马鞍山,西与龙洞诸峰相连,惟此山高于诸峰,顶有周砌砖石遗迹,和阳志“西华山老君基”,即此。项维正《雍正江浦县志》卷一《封域志》“韩信将台”:在县治西西华山莲华峰上。周砌砖石,方圆半亩,俯瞰众山,如列几前。“老君基”:在韩信将台下。和阳志载“西华山老君基”,即此。

④九江:秦郡名。《汉书·地理志上》“九江郡”:“县十五……历阳,都尉治。”六:古城名,在今安徽寿县。《史记·项羽本纪》:“当阳君黥布为楚将,常冠军,故立布为九江王,都六。”《正义》引《括地志》:“故六城在寿州安丰县南百三十二里,本六国,偃姓,皋繇之后所封也,黥布亦皋繇之后,居六也。”

⑤宋台:刘宋以州统郡,于州建行台,历阳郡属南豫州。

⑥王僧辩(?—555年),本姓乌丸氏,字君才,鲜卑族,太原祁县(今山西省祁县)人,南朝梁名将。与陈霸先共同效力梁朝,后王僧辩接纳北齐扶植的贞阳侯萧渊明为帝,废嫡立庶,欲独揽大权。次年,陈霸先杀陈,建立陈朝。

⑦口算:按人口征收的赋税。《唐会要》卷七十:以四万户已上为上州,二万五千户为中州,不满二万户为下州。开元间,和州二万一千户,故为下州。后调整标准,“滁州、和州……并元和六年九月升”为上州。

⑧牛苏:牛肉松一类的食品;糁鲟:甜酒糟腌制的鲟鱼之类;茅蒐:即茜草,可作赤色染料。

⑨六扰:六畜,马、牛、羊、鸡、犬、豕。

⑩阃:门槛。事见《淮南子》一夕为湖的传说。

⑪蕝:音绝,《国语·晋语八》:“置茅蕝,设望表。”注:“蕝,谓束茅而立之。”

⑫六代:吴,东晋,宋,齐,梁,陈。

⑬连山:郡名,即连州;巴东,郡名,即夔州。

⑭嗤眩:指商业欺诈行为。

⑮副征令者:指贡品;百为:百事,百物。

⑯多巧:荀悦《石显论》:“伪生于多巧,邪生于多欲,是以君子不尚也。”

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复