庄昶先生有许多短文章,读起来令人兴味盎然,这篇即是。

庄昶先生多年前为广东南海人李友山写过一首绝句,就四句话:“一语乾坤更几关,白头师友恐须闲。友山若问真何说,万古中间我一山。”今天我们来读它,如读天书;其实就是当时很多读者,对其间的奥妙也一定费猜。在这篇短文之末,庄先生也说:“人皆以(之)为宋头巾——不可甚解。”

头巾,是古人用来裹头的纺织品。据宋人高承在《事物纪原•冠冕首饰·头巾》中考证:古人戴“帻”,一种无巾的帽子,而汉代篡位的王莽头秃,开始使用一种头巾来遮丑,此为戴头巾之始。而平民所戴头巾,唐人称之为“四脚”,二脚系脑后,二脚系颔下(下巴)。“四脚”在干活的时候也不脱下来,只是把颔下两脚反系于头顶上。宋人不再系颔下,两带遂为虚设。后来又有两带、四带之异,大约也是自宋朝始。两脚四脚,头上颔下,变来变去,这样,“不可甚解”就成了“宋头巾”的歇后语。

庄昶用“宋头巾”戏说写给李友山的绝句《友山》所带给读者的感受,令人莞尔。因此庄先生说,我就利用这篇《友山诗集序》的写作机会,把诗中的意思再申说一遍吧。

他在这篇诗序中说了理学家们的一个基本主张,即首句提出的“天地一我也,万物一体也”。这两句话其实就是一句话“万物一体”,如果把“我”也解作“万物”之一物的话。

庄公借朋友“友山”一名,阐释“万物一体”之理,是本文中最鲜活的一个例子。

“山”之于人,它是什么?是陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”之“山”吗?山需要去“见”,则山与我,已经“一分为二”。庄昶问:山,需要你去“见”,那它是谁的山呢?言下之意,它就不再是“我山”,因为山在“我”之外,外在于我。这又好像韩愈说的“某水某丘”。不赘述。

至于说“友”那座山,毕竟不用陶渊明的“见”,不用韩愈的“钓游”,“我”与“山”之间也就近了一层,不再是“一语乾坤更几关”了,多少在主客之间破了一些隔膜,因为“友”,乃是一种情感,一种抽象,一种体验。所以庄先生以为“友山”算是“有所见”,但仍未能“真见”,即未见到“道真”(道之真谛)。庄先生因此慨叹:“人但病夫见未真耳!”(人最大的病,就是看不见“真”!)

那么,打破物我的界线,跨过人与物之间的层层“关隘”,获得“真见”,好处在哪里?

大而言之,也许就是《中庸》中所说的:“致中和,天地位焉,万物育焉。”即人能达到“中和”的境界,那么天地也就各在其位了,万物也就能自然生长繁育了。其实,不但天地“各在其位”,人又何尝不“各在其位”?如此,则真的“万物育焉”。

小而言之,“则万紫千红,再来朱子;溪声山色,又一东坡”。即万事万物之于人,总是一片万紫千红,如同朱熹《春日》一诗里描述的那样;溪声山色,总会给人无限的禅机,如同苏东坡当年在庐山东林寺里体悟的那样。

对庄昶而言,“万物一体”,不但是认识论,也是世界观。人若总能以此“具眼”看世界,那么人就能自得其乐,万物也充满生机。

但这,当然只能出现在庄昶先生的理想之国。

这,在我们今天时代,更是一个梦想。我们明里暗里信奉着“与天斗”“与地斗”“与人斗”的教条,人尚且皆为我之敌,哪里能跨越物我的“鸿沟”?

认识论既如此鄙陋,世界观必然只剩下自私、欺诈以及其他种种邪恶的念头,则种种针对人自身的、针对自然万物的罪恶也就必然层出不穷。

2025年2月10日修改

【原文】

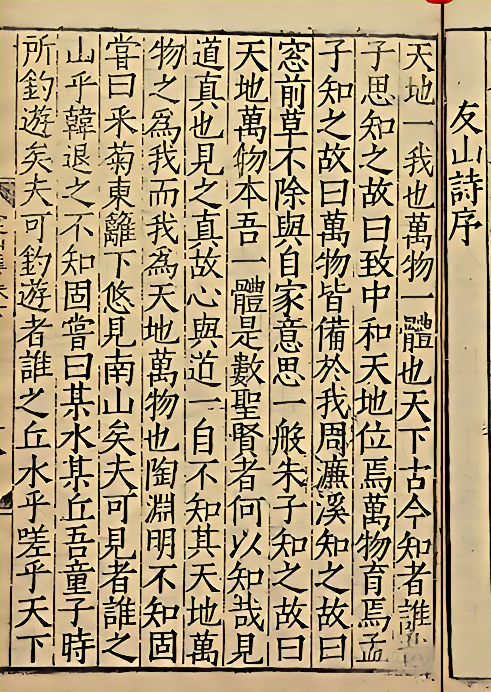

友山诗序①

天地一我也,万物一体也。天下古今知者谁哉?子思②知之,故曰:“致中和,天地位焉,万物育焉。”③孟子知之,故曰:“万物皆备于我。”周濓溪知之,故曰:“窗前草不除,与自家意思一般。”朱子知之,故曰:“天地万物,本吾一体。”是数圣贤者,何以知哉?见道真也。见之真,故心与道一,自不知其天地万物之为我而我为天地万物也。陶渊明不知,固尝曰:“采菊东篱下,悠然见南山。”夫可见者,谁之山乎?韩退之不知,固尝曰:“某水某丘,吾童子时所钓游矣。”④夫可钓游者,谁之丘水乎?嗟乎,天下耳目安可尽涂⑤?固自不能无具眼⑥者也!

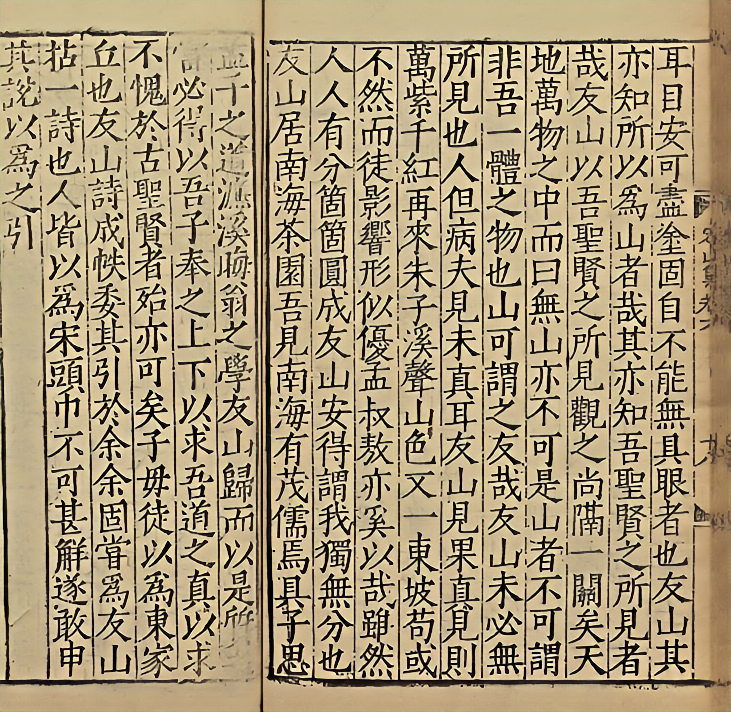

友山其亦知所以为山者哉?其亦知吾圣贤之所见者哉?友山以吾圣贤之所见观之,尚隔一关矣。天地万物之中,而曰无山亦不可,是山者不可谓非吾一体之物也。山,可谓之友哉?友山未必无所见也,人但病夫见未真耳!友山见果“真见”,则万紫千红,再来朱子⑦;溪声山色,又一东坡⑧。苟或不然,而徒影响⑨形似,优孟叔敖,亦奚以⑩哉?虽然,人人有分,个个圆成⑪,友山安得谓我独无分也?

友山居南海茶园⑫,吾见南海有茂儒焉⑬,具子思孟子之道、濓溪晦翁之学,友山归而以是质之,当必得以吾子⑭奉之上下,以求吾道之真,以求不愧于古圣贤者,殆亦可矣,子毋徒以为东家丘⑮也。

友山诗成帙,委其引于予,予固尝为友山拈一诗⑯,人皆以为“宋头巾——不可甚解”⑰,遂敢申其说,以为之引。

(书影:《定山集》二刻本《友山诗序》)

【今文】

天地一我,万物一体。从古到今知之者有谁?子思知之,所以他说:“达到‘中和’的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。”孟子知之,所以他说:“万物皆备于我。”周敦颐知之,所以他说:“窗前杂草不必除去,它们正好呼应我的感觉。”朱熹子知之,所以他说:“天地万物,本吾一体。”这些圣贤之人,何以知之?因他们都看见了道之真谛。看见了道之真谛,所以心与道融为一体,自然就不再区分天地万物是我,还是我是天地万物。而陶渊明不知之,所以曾说:“采菊东篱下,悠然见南山。”南山能看见,那它是谁的?韩愈不知之,所以他曾说:“某水某山,我童年时候曾去垂钓游玩。”可以去垂钓游玩的山水,它们是谁的呢?唉唉,天下人的耳目哪能都被堵塞?只是人不能不长一双慧眼啊!

友山知不知道什么是山?知不知道圣贤心中的山?按圣贤的眼光来看,友山与山之间恐怕还有些隔膜。天地万物之中,硬要说“世上本无山”当然不行,只是不可认为“山”不是我“一体之物”。山,可不可“以之为友”呢?说“以之为友”,未必不有所见,人啊,都病在不能“真见”(看见道之真谛)而已。李友山若能“真见”,那么,万紫千红里,看得见朱子姗姗而来,那么溪声山色里,看得见苏东坡禅悟庐山东林寺。要不然,如影子如回声,总隔着本真;又如优孟摇头而歌,形似而已。又有何用!当然,看见道之真谛,人人有分,个个圆成,友山怎能说独我“无分”呢?

李友山家在广东南海茶园。我知道南海有一个大学者,他具备思孟之道,程朱之学,友山回去以后向他请教,应当会让您侍奉身边,来追求道之真谛,以求不愧于古之圣贤对人的期待,应该做得到吧?您千万别把他老人家看成“东家丘”啊。

李友山诗集编成之后,请我写一个小序,我原本为他写过一首诗,读者都以为是宋代人的头巾——不可解,因此在这里予以申说,就以之为序吧。

注:

①录自《定山集》卷六。庄昶(1437—1499),字孔旸,号木斋,晚号活水翁,学者称定山先生,明朝应天府江浦县(今南京市浦口区)人。成化二年进士,历翰林检讨。因上疏反对朝廷元宵节铺张浪费,不愿进诗献赋粉饰太平,被贬南京行人司副。以忧归,卜居定山二十余年。弘治间,起为南京吏部郎中。病归而卒,追谥文节,有《庄定山集》十卷编入《四库全书》。友山:李姓,广东南海人,有兄弟友泉,其余不详。庄昶曾为作《友山》诗:“一语乾坤更几关,白头师友恐须闲。友山若问真何说,万古中间我一山。”(收入《定山集•卷二》)。

②子思:即孔伋(前483—前402),战国时鲁国陬邑人,名伋,字子思,孔子之孙,曾为鲁穆公师,以“中庸”为其学说核心,孟子发挥其学说,形成思孟学派。子思上承曾参,下启孟子,在孔孟“道统”的传承中有重要地位,他上承孔子中庸之学,下开孟子心性之论,并由此对宋代理学产生了重要而积极的影响,北宋徽宗年间,被追封为“沂水侯”,元至顺元年又被追封为“述圣公”,受儒教祭祀。今本《礼记》中《中庸》《表记》《坊记》等传为其所撰,另有著作《子思》,已佚。

③致中和,天地位焉,万物育焉:达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。语出《礼记•中庸》:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”

④某水某丘,吾童子时所钓游矣:语出韩愈《送杨少尹序》:“今之归,指其树曰:‘某树,吾先人之所种也;某水、某丘,吾童子时所钓游也。’”

⑤涂:堵塞,蒙蔽。汉扬雄《法言•问道》:“如视不礼,听不乐,虽有民焉,得而涂诸!”

⑥具眼:谓有识别事物的眼力。宋陆游《冬夜对书卷有感》诗:“万卷虽多当具眼,一言惟恕可铭膺。”

⑦万紫千红,再来朱子:典出朱熹《春日》:“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。”

⑧溪声山色,又一东坡:典出苏轼禅诗《溪声尽是广长舌》:“溪声尽是广长舌,山色无非清净身;夜来八万四千偈,他日如何举似人?”

⑨影响:影子和回声。比喻远离本真的状态。

⑩奚以:有何用。以,用。

⑪人人有分,个个圆成:按《传习录》第三章·门人薛侃录(107节):“只在此心纯天理上用功,即人人自有,个个圆成。”语出庄昶此篇。此例可证庄昶著作对王阳明思想有所影响。圆成:佛教语,成就圆满。

⑫南海茶园:或为今广东东莞市东茶山镇。《明史•地理志》东莞县:“东北有京山巡检司,本治茶园,后迁京口村,更名。”

⑬南海有茂儒:指陈白沙。

⑭吾子:敬称对方。

⑮东家丘:据《孔子家语》载,孔丘的西邻不知孔丘的才学出众,轻蔑地称之为“东家丘”。 北齐颜之推《颜氏家训•慕贤》:“世人多蔽,贵耳贱目,重遥轻近,少长周旋,如有贤哲,每相狎侮,所以鲁人谓孔子为东家丘。”

⑯予固尝为友山拈一诗:见本文注解①所引《友山》。

⑰宋头巾不可甚解:歇后语。头巾,裹头的织品。宋高承《事物纪原•冠冕首饰•头巾》:“古以皂罗裹头,号头巾。蔡邕《独断》曰:古帻无巾,王莽头秃,乃始施巾之始也。《笔谈》曰:今庶人所戴头巾,唐亦谓之四脚,二系脑后,二系颔下。取服劳不脱,反系于顶上;今人不复系颔下,两带遂为虚设。后又有两带四带之异,盖自宋朝始。”按“解”字双关。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复