无论是朝贡、册封或属国,更多时候只是中国古代统治者好大喜功的用语。被中国朝廷当作朝贡者的外国使者,来中国的目的是为了谋求经济或政治利益,绝大部分并非真正认可中国形式上的上国地位。

据中文史籍,朝贡贸易与宗藩关系(朝贡和册封),一直是古代中国与周边国家政治关系的表现形式。

从 1940 年代后期到 1950 年代,美国学者费正清系统阐述古代中国的朝贡体系以来,朝贡制度被认为是古代中国对外关系的基本框架。日本的滨下武志教授更进一步将朝贡制度演绎为东亚国际关系的主要模式,认为“以中国为核心的与亚洲全境密切联系存在的朝贡关系即朝贡贸易关系,是亚洲而且只有亚洲才具有的唯一的历史体系,必须从这一视角出发,在反复思考中才能够推导出亚洲史的内在联系。”在东亚,由于中文典籍是最丰富和不间断记载古代东亚国际事务的文献,不少国内外学者同样立足于中文文献,尤其是记载关于朝贡事务的官方文献(如奏表、上谕、实录等),推导出朝贡体系是古代东亚国际关系的主要存在模式。笔者在研究中国与东南亚传统关系时,对朝贡制度的实施范围和有效性一直存疑。至少在古代中国与海外各国关系中,所谓“朝贡贸易与宗藩关系”(朝贡与册封),更多时候是中国朝廷的一厢情愿。

中国中心主义与“宗藩关系”

所谓中国与外国的“宗藩关系”,来源于“中国中心主义”。华夏先民在与周边各族的交往中,发展出“中国中心主义”的天下观。这种中心主义,不但在于认为华夏在地域上居天下之中,而且有文明华夏与蛮夷周边之别。因此,华夏周边各族被冠以“东夷、西戎、南蛮、北狄。”推而广之,中土之外的各国,也被归于番夷之列。中国本土与周边国家共同构成天下。根据这种天下观,统治中国的皇帝称为天子,拥有统治天下的权利,所谓“君天下曰天子”(《礼记·曲礼》),也就演绎出“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的正统观念。这种天下观一直持续到 19 世纪后期。表现在对外交往方面,中国朝廷将所有与中国官方打交道的外国人都视为朝贡者。

由于中国是多民族国家,各民族不断混血,因此,华夷之别主要是文化而非血缘的分野,更非近代民族国家的主权意识之别。以汉族为主体的中国固然不断“以夏变夷”,但入主中原的“蛮夷”如华夏化,也能得到汉族的认可。诚如韩愈所言,“诸侯用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之。”

这种以文化作为“华夷”之分也导致中国朝野“国家意识”的缺失。晚清以前,千百年来中国国民意识中没有“国际”观念,因而也缺少“民族”和“国家”意识,因为民族冲突从未彻底威胁中华道统的支配地位。中国皇帝“奉天承道”,是天下君主而非某一民族的首领。正如费正清所说的,“自古以来中国与周边蛮夷交往中,中国已确认这种事实:中国优势地位并非仅是因为物力超群,更在于其文化的先进性。中国在道德、文学、艺术、生活方式方面所达到的成就使所有的蛮夷无法长久抵御其诱惑力。在与中国交往中,蛮夷逐渐倾慕和认可中国的优越而成为中国人。中国作为东亚的中心长达几个世纪,因此中国人发展了一种类似民族主义的文化主义精神。”

虽然古代中国的经济与文化水平高于周边国家,但由“中国中心主义”演绎出来的 “天下观”,实际上是一种中国观的自我放大。古代中国统治者由此推行的对外关系体制,即西洋人所谓的“东亚世界体系”,是中国一厢情愿的主观推导,并非得到外国实际认可并有效运作的客观存在。所谓的“朝贡——册封关系”,不是具有约束力的政治关系。

中国的朝贡与宗藩关系始于春秋时期。周代分封诸国,对诸国拥有宗主权,诸侯需觐见周天子并进奉贡品。在先秦典籍中,“朝”是臣下觐见君主,体现天子与诸侯的隶属关系。“贡”指属下奉献物品给主人,体现主人对属下的经济索取权。因此,朝贡制度是宗藩体系的具体体现。

在欧洲中世纪,宗藩关系是以“宗主权”来表示皇帝、国王、封建主和它的附属国或领地的关系,这种宗主权通常通过无偿进贡的形式来体现。日本的宗藩关系(如幕府和大名),则通过进贡和朝觐来体现,进贡表示宗主对附庸的物质索取权,朝觐更是宗主对附庸领主的某种人身束缚权。近代以来,宗藩关系的宗主权是宗主国对附庸国的国际权利,是一种有别于主权的国际监督权。在国际关系中,宗主国或是绝对,或是主要代表附属国或领地的主权。附属国没有国际地位,还不是国际法的主体。

如果说,周代的宗藩关系还算类似于欧洲中世纪的宗藩关系,那么到秦统一中国后,这种宗藩关系在中国本土基本不复存在。秦代建立的中央集权帝国推行郡县制,经济上以统一税赋制度行于全国。秦之后的朝廷基本推行秦朝政体,对中国本土实行直接行政统治。虽然一些具有类似民族自治性质的边境少数民族地区,仍保持与中央政权的进贡和册封形式,以便体现中央政权对这些册封地区的宗主权。但这种关系毫无贸易上的意义,与所谓的东亚“朝贡体系”不沾边。因为所谓的“东亚朝贡制度”,重在贸易,并非进贡。

古代中国的所谓“属国”,基本上都是中国的邻国,与中国的关系十分复杂。有的是战争后的一种和约,有的是双方往来的交往名义,有的是为通商目的而建立的关系形式。大体而言,中国与绝大部分周边国家(朝鲜与越南都曾是中国行政直接管辖区的一部分,边界多有变动,中国对其的态度与其他国家有别)的所谓“宗藩关系”,并不是一种国际监护,而是平等的双边关系。在朝贡和册封制度最为完善的明清时期,中国对周边国家也是奉行政治不作为政策。中国与东南亚国家的关系大抵如此。这点在西洋人逐渐征服中国的东南亚邻国时,中国表现的不干预态度可以充分证明。明朝列入朝贡国的东南亚国家有暹罗、占城、爪哇、满刺加、真腊、苏禄、苏门答刺,清朝《大清会典》所列的东南亚属国有安南、缅甸、暹罗、南掌、苏禄,这些国家以朝贡和册封与中国维系所谓的“属国关系”。但无论是朝贡、册封或属国,更多时候只是中国古代统治者好大喜功的用语。被中国朝廷当作朝贡者的外国使者,来中国的目的是为了谋求经济或政治利益,绝大部分并非真正认可中国形式上的上国地位。明朝也把日本列为朝贡国,但当朱元璋严辞指责和威胁日本将军的敕谕送达日本后,日本方面的回应国书也毫不客气,完全否认中国皇帝自封的万邦之主地位:“乾坤浩荡,非一主之独权;宇宙宽洪,作诸邦以分守。盖天下者,乃天下之天下,非一人之天下也。”

朝贡是贸易的外衣

从汉唐到元明,所谓到中国朝贡,绝大多数情况下无非是双边贸易的外衣。中国史籍关于东南亚地区来中国“朝贡”的较早记载可能是《后汉书》。《后汉书》卷4,《和帝纪》记载:“九年(公元 97 年)春正月,永昌徼外蛮夷及掸国重译奉贡”;同样内容但更详细的记载是《后汉书》卷 86,《西南夷传哀牢》条中:“九年,徼外蛮及掸国王雍由调,遣重译奉国珍宝,和帝赐金印紫绶,小君长皆加印绶、钱帛。”以上史料至少说明:1、双方语言远远不通,经多重翻译前来,译者应是来方所带;2、汉朝回赐金印紫绶、钱帛。从双方交换的商品属性来看,与宋以后的“朝贡贸易”商品没什么两样,故可看作是一种交易行为。而重译而来的这种求通商活动,是否真是掸国国王所派,抑或商人借用国王的名义,似可存疑。连直接前来的贡使都常由商人假冒,何况经重译而来的贡使。

公元120 年,掸国(通常认为在缅甸境内)来朝,所谓“朝贡”的疑点就更多了:“永宁元年,掸国王雍由调,复遣使者诣阙朝贺,献乐及幻人,能变化吐火、自支解,易牛马头。又善跳丸,数乃至千。自言我海西人。海西即大秦也,掸国西南通大秦。明年(121 年)元会,安帝作乐于庭,封雍由调为汉大都尉,赐印绶、金银、采缯各有差也。”大秦应是东罗马,而位于现缅甸境内的掸国,竟能遣东罗马帝国使者前来中国,实在不可思议。或许是东罗马帝国为了到中国通商,在第一次打交道时,以中国邻邦掸国为名。国力强盛、文明发达的东罗马,其统治者应不会自认为是下国而向中国统治者输诚,无非是希企得到中国商品。公元前 6 世纪,中国丝绸就已输入希腊。罗马时期,丝绸占罗马帝国从中国进口货值的 90%。贵金属及中国丝绸一向是罗马东方贸易的主要目标之一。而且丝绸也未必是汉代东南亚地区的需求。三国时期吴国的康泰、朱应出使当时东南亚的大国扶南时,记载当地的“国人犹裸,唯妇人著贯头”。世纪初的中印半岛土著,其追求的商品应当不会是昂贵的中国丝绸。无论如何,至少可以说明,从汉代至隋唐,以入贡为由者,当是以通商为主要目的。魏晋南北朝时,林邑和扶南是主要遣使到中国的国家,所携皆海外异物珍宝,中国回赠主要物品是丝绸和金银,交易商品与掸国来朝者大体相当。或许我们可进一步推测,东南亚诸使者从中国带去的物品,又会经西南陆上丝绸之路或海上丝绸之路,流向渴望这类商品和富裕发达得多的印度、波斯和罗马。

唐代在广州设市舶使专司对外贸易和接待来使。迄至唐代,少有中国朝廷要求东南亚地区国家前来朝贡的记载。从南北朝到唐末,来广州贸易的蕃商以波斯人和阿拉伯人居多。在广州的数以万计的蕃商,应当不是以朝贡名义前来中国贸易的。到五代时,闽粤统治者为了聚财殖力,大力推动海外贸易,干脆连朝贡的名义也不用,直接大力招徕蕃商。

宋代重视海外贸易,虽示弱于金、辽,但却傲视南方诸蕃国。元至明代中叶,是中国一统时期,国力充盈。宋元明统治者以上国自许,在推动海外贸易时不忘强调朝贡的外衣。这三朝的统治者皆宣谕海外,鼓动诸蕃国前来朝贡。除贸易上原因外,当有鼎革之际,以来自外国的尊崇向本国证明其“奉天承运”的合法性,故以“厚往薄来”鼓励之。如:南宋初蒲甘(位于缅甸)国使臣入宋贡方物,宋高宗令“本司依来体例计价,优与回赐。”鼓励朝贡贸易在元初和明成祖继位时表现最为迫切。与朝贡外衣相匹配的是中国使臣不断被派到东南亚宣谕、册封,为贸易设计的“朝贡”外衣也具有些许政治意义,就是让外国使臣的朝拜凸现中国皇帝的至高无上。为了这些许政治意义,中国统治者则付出“厚往薄来”的经济代价。至于由朝贡、册封所表现的所谓“宗藩关系”,则没有相应的义务和权利,也不是中国统治者所乐意拥有的。

朝贡贸易在明成祖时代(1402-1424 年)最为轰轰烈烈。永乐一朝,到海外宣谕的使者如过江之鲫,据统计达 21 批之多。来中国朝贡的使团有 193 批。有些朝贡使更贪得无厌,大量运来明朝早已库胀仓满的滞货,让好大喜功的明朝高价吃下,“虽倾府库之贮亦难满其谷壑之欲。”明太祖曾规定,“凡海外诸国入贡,有附私物者悉蠲其税。”但儿子花老子的钱不心疼,当看不过贡使形同奸商的明朝地方官建议对大量携带私货的贡团随员征税时,明成祖却大方地下令,“商税者,国家以抑逐末之民,岂以为利。今夷人慕义远来,乃欲侵其利,所得几何,而亏辱大体万万矣。”明成祖要辉煌的万国来朝,只好大肆挥霍国库进行“厚往薄来”的朝贡贸易,朝贡者有厚利可图,焉不前赴后继?倾中华国力的郑和下西洋壮举虽把朝贡贸易推向顶峰,却也把朱元璋时期积下来的“百姓充实、府藏衍溢”的家底折腾得差不多了。

明成祖去世后,朝贡贸易逐渐走向哀落。当中国朝廷因国库空虚而无力“厚来薄往” 时,东南亚诸国觉得油水不大,自然不愿多来了。取而代之的是海上民间贸易。从明中叶以后,东南亚诸国使臣大为减少。少许“朝贡”活动的目的虽仍有物物交换的动机,但更多的是带有政治利害上的考虑,如想借助明朝的册封增强在周边国家中的地位,尽管效果甚微。

到了清代,清朝统治者尽可能减少朝贡频率。与清朝关系最密切的暹罗,只被允许 3 年一贡。缅甸则 10 年一贡;老挝 5 年一贡;苏禄 5 年一贡。急于与中国通商的荷兰东印度公司派遣使团前往北京要求通商,清朝只允许其 8 年一贡,所用的理由居然是怜悯荷兰到中国“道里悠长,风波险恶……朕皆不忍”,让荷人哭笑不得,大失所望。清朝对外国使团人数也加以严厉限制。东南亚方面因贪图厚利而常超限多派使团入贡,有时则是商人假冒使臣朝贡,而清朝常以拒纳方式不准其入境。因此,东南亚的贡使常和清朝地方官发生争执。由此可见,清朝需要的只是“朝贡”这层外衣来维系天朝上国的体面,但这层外衣越薄越好,省得增加负担和麻烦。至于通洋贸易,则由广东洋行来处理。其目的并非为了裕国用或通有无,主要是将之作为羁縻外夷的手段。诚如乾隆皇帝所说的:“所以准通洋船者,特系怀柔远人之道则然。”

中国与东南亚“朝贡和册封”关系的实质

双边贸易被中国典籍冠以“朝贡”名目,一方面是中国统治者好大喜功的虚骄心理和外国人为达通商目的而不计形式名分的结果,另一方面则是彼此对双方关系形式的有意无意的误解,从而使这种形式能被接受。因为在双方以官方名义交往时,需借助翻译进行,有时需要多重翻译,即所谓的“重译来朝”。经翻译或重译的表义信函,在东南亚方面认为是平等往来,在中国一方则断然认为是以小事大,以下事上。再加上绝大多数翻译本人就是参与朝贡贸易的商人,表文自然按中国官方乐于接受的措词撰写。中外之间所谓“朝贡”贸易活动,所存表文和记录都是中文典籍所载,很少有相应外方资料可以印证。但笔者在翻译 17 世纪荷文同类文献时,才发现所谓“朝贡”形式,绝大多数情况下是中方的一厢情愿。清初荷兰东印度公司从巴城(现雅加达)遣使到中国要求建立通商关系。荷兰使团在广州登岸,一路在中国沿途地方官员转输护送之下到达北京,向礼部呈交“输诚表文”,其中文本为:

“管在小西诸处荷兰国人统领(官衔)如翰没碎格(姓名),奉大清皇帝御体安和,万事如意,永寿于世。造物主造成大地,分有万国。或土产或手制,此之所有,彼之所无,彼之所有,此之所无。造物主之意,盖欲人民彼此有无交易,因而相爱相和,所以我们多有漂海远游,各方皆到,到处即得与国主相与。闻大清国皇帝每得大胜,做了中国之主,此皆天主简任之恩。我要来奉贺。并求凡可泊船处,准我人民在此贸易。一者是天主所定,一者各国规矩皆然。且令中国人民,兼得利益,我心中十分满意。如此恐无凭据,特遣两老者,一名伯多罗俄也,一名雅哥伯克斯,皆久用事之人,赉贡礼物前去,伏愿安和,如意永寿于世。

八答末(广东南雅物岛[Java, 印尼爪哇]地名,盖谓在此地写的。)

天主降生一千六百五十五年,西历七月十三日。”

估计这篇表文是巴达维亚略通文墨的华商的“杰作”,措词虽然客气,但并无朝贡输诚之意,表达的只是通商的要求,并且说明这种要求是天主的意愿和各国的通例。17 世纪中期的荷兰是世界最强大的国家之一,自然不会认为来中国是为了朝贡。但这并不影响中国朝廷将其视为朝贡者。顺治皇帝赐巴城荷兰总督谕旨,作为国书交荷使带回。大清皇帝敕谕如下:

“敕谕曰,惟尔荷兰国墨投为也甲必丹物马绥掘,僻在西陲,海洋险远。历代以来,声教不及,乃能缅怀德化,效慕尊亲。择尔贡使杯突高啮、惹诺皆色等赴阙来朝,虔修职贡,地逾万里,怀忠抱义,朕甚嘉之。用是优加锡赉。大蟒缎二匹,糚缎二匹,倭缎二匹,闪缎四匹,蓝花缎四匹,青花缎四匹,蓝素缎四匹,帽缎四匹,衣素缎四匹,绫十匹,纺丝十匹,罗十匹,银三百两,以报孚忱。至所请朝贡出入,贸易有无,虽灌输货贝,利益商民。但念道里悠长,风波险阻,舟车跋涉,阅历星霜,劳费可悯。若贡期频数,猥烦多人,朕皆不忍。著八年一次来朝。员役不过百人,止今二十人到京。所携货物,在馆交易,不得于广东海上私自货卖。尔其体朕怀保之仁,恪恭藩服,慎乃常职,祗承宠命。”

从以上顺治皇帝的谕旨看,中国方面已断然认为,荷兰人不远万里来北京的目的,是仰慕中华而前来朝贡。但这个谕旨经通事(应当是荷使带来的巴达维亚华人)译成荷文给荷兰总督,笔者根据荷文原档翻译如下:

“国王送此书给荷兰巴达维亚总督约翰·马绥掘。我们两国远隔东西,难以沟通联系。自古以来,我们从未见过荷兰人。但你现在派遣侯叶尔和凯塞尔以你的名义来看望我,并馈赠礼品,足见你的智慧和品德。你的国家与中国远隔万里,但你仍表示了惦念我的诚意,我在此表示非常欣赏。因此,我赠送你两匹绘龙缎……(以下礼品名称略)。你们请求在我们国家进行贸易,互通有无,大家得利。但虑及你们国家是如此遥远,你的人民如果来中国,要历风波之险,霜雪之寒,我心不忍。如果你们愿意来,就每八年来一次,每次不过百人,其中二十人到皇宫,你可将货物带到你的寓所,不要在广州海面上交易。我的诚意你将会理解,而且相信你会满意。顺治十三年八月二十九日。”

从以上中荷文对比看来,中文谕旨的语气虚骄跋扈,俨然上国天朝降谕蛮邦小国,表达了清朝确认为荷使来朝是以下事上的活动。而经过通事之手的荷文版语气委婉,完全是平等国书来往,虽然在具体事项方面表达了相似的内容,措词上却可为荷人所接受,荷兰人自然也不会因此认为清朝把他们当作“声教不及”的野蛮人。

相似的例子也出现在中缅文件往来上。乾隆中期的中缅之战断续经历了五、六年,最后以老官屯和约双方罢战。清朝要求缅方“必缮表入贡,还所挚官兵永不犯境。如撤兵背约,明年复深入,不汝贷也。”据中文史籍记载,缅方“头目皆拱手听命”。但缅方文本却与此不同,特别没有“进表进贡”一条。清朝官方文书一厢情愿将来中国贸易或出使者当成朝贡者而相关外国文献并不认可,也见诸于法文、英文和缅文文献中。

虽然我尚未有关于明代外文记载的所谓东南亚的“朝贡”表文,但在马来西亚马六甲的博物馆,却有关于明初郑和时期护送出嫁马六甲国王的明朝使臣跪拜马六甲国王的大型雕塑群像。至少在马来人的记录中,他们认定中国的来使是朝拜马六甲国王,而同时期的明代文献,却充斥中国使臣到马六甲宣谕、马六甲国王率部属到中国“朝贡”的记录。

明清时期由朝贡、册封形式显示的所谓“宗藩关系”,并没有相应的义务和权利规定,中国统治者似乎也不乐意拥有实际的权利。平等相处,互不干涉,是古代中国与东南亚各国政治关系的本质特征。对东南亚诸国间的纷争乃至拔刀相向时,中国统治者最多是装模作样地宣谕与调解一番,而有无效果则听其自便。只要不犯到中国边境,则任由之折腾。真正具有“宗藩关系”性质的是元朝初年与越南的关系。元朝武力进攻安南,迫使安南称臣纳贡。忽必烈遣使谕令安南国王,必须对元朝“君长亲朝;子弟入质;出军役;输纳税赋”等。这是宗主国对藩属国奴役,也激起安南的全力反抗。蒙元初年,中国本土也是牺牲品,何况周边国家。然而,终元一代,安南与元朝也始终只是“朝贡和册封”关系。

无论是朱元璋还是明成祖,所推动的朝贡体制,基本上是不作为的自我封闭政策。虽然一些东南亚的统治者有时也想利用“朝贡”取得中国的支持,达到在本地区扩张或保境的目的。但明朝始终尽量避免对海外国家之间争端的卷入,更无意利用超强国力,建立以中国为中心的东亚国际关系体制。明太祖立国之初,就制定对海外地区的不作为政策。洪武四年(1371)年,朱元璋在奉天门谕臣下,“海外蛮夷之国,有为患于中国者,不可不讨,不为中国患者,不可辄自兴兵……朕以诸蛮夷小国,阻山越海,僻在一隅,彼不为中国患者,朕决不伐之”,并把朝鲜、日本、大小琉球、安南、真腊、暹罗、占城、苏门答腊、西洋、爪哇、彭亨、百花、三佛齐、渤泥等 15 国列为不征之国。朱元璋对东南亚的基本方略,也真被后代执行。即使好大喜功者如永乐皇帝,也未因干涉东南亚内部事务而用兵。在旧港动用武力,剿灭的是中国海商武装集团。郑和在锡兰用兵,基本上算是防偷袭的反击。即使是爪哇属国三佛齐阻隔南洋贡道,明太祖也只是谕礼部“移文暹罗国,令遣人转达爪哇知之。”爪哇东西王争斗,明朝对两国都予承认,西王曾杀中国使节随员共 170 多人,明成祖亦仅令输金以赎罪。倒是对盘踞在离爪哇不远的旧港的中国海商集团痛下杀手。明初朝廷对国外事务不感兴趣,但对于国人,则绝不心慈手软。明成祖先因边界纠纷而对安南用兵,进而试图郡县安南,终因安南不屈不挠的反抗而失败。

弘治年间,安南屡侵占城,占城多次来朝告援,明朝一如既往,移檄传敕责之了事。与明朝最亲密的满剌加王国被佛朗机(葡萄牙人)攻占,其国王遣使向明朝求救,明朝所做的仍是一纸诏书敕谕佛朗机,令归还满剌加故土,并谕暹罗诸夷救患恤邻。明朝统治者没有想到,满剌加为佛朗机所破,已非南洋诸蕃互相攻伐,而是西方殖民者以南洋为跳板侵扰中国的先声。

到了清代,清朝连在朝贡贸易上都尽可能淡化与南洋的关系,自然更不愿卷入南洋各地的争端了。暹罗为清朝最亲密之“朝贡”国,18 世纪 60 年代暹罗的朝贡带有强烈的政治求援色彩,希望清朝能帮助暹罗免遭缅甸的攻击。1759 年,缅军围攻阿瑜陀耶 (Ayuthaya),次年才退兵。1761 年,暹罗遣使往中国求援,1766 年又再遣使。清朝虽然对阿瑜陀耶王朝特别友好,但并不直接插手缅暹冲突,仅是在 1788 年缅使访华时,劝其转告缅王,“两国应修好,不得仍前构兵。”次年又要求缅甸对暹王要“解仇消衅”。17 世纪中期至 19 世纪初,安南国内多次发生对立派政治势力武力相负,政权更迭事件,如 17 世纪英、黎氏之争,18 世纪后期黎氏、阮氏的南北冲突,19 世纪初北部西山政权与南方阮福映互相攻伐等,清朝原则上采取承认胜利者的做法,只要是胜者,最终予以承认并给予到中国朝贡的资格。18 世纪后期,阮氏西山政权推翻黎氏王朝,清朝曾应黎氏之邀出兵干涉,被西山军击败后,最终也承认既成事实,接受西山阮氏政权朝贡。这是清代武力干预东南亚内部事务的唯一一次,其结果以失败告终。

乾隆中期(1764-1769 年)的清缅之战则是清朝防卫西南边境,反击缅甸雍籍牙 (Aungzeya)王朝的战争。1763年,缅王到中国所辖孟连、耿马二土司境内勒取贡赋。次年又派兵侵入东里城(景洪),清朝云贵总督刘藻、杨应琚先后率兵反击,从此开始了断断续续长达 6 年的清缅战争,最后以缅甸求和、保证永不犯境而结束战争。此后双方又是照常使节往来。

道光皇帝在道光 13 年(1833)曾清楚地表达清朝对南洋不干预的政策。他在得知越南内乱请求中国干预时说,“外藩自相残杀,曲直是非,天朝原应不问,……如有叩关请兵情事,即应正词拒绝。天朝抚御外邦,一视同仁,断无相助之理。”

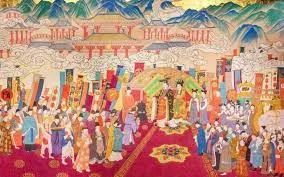

“万国来朝”

“万国来朝”

所谓的“朝贡制度”,基本上是中国统治者虚骄的自我标榜和官吏文人为取悦皇上的阿谀奉承,以及海外诸国统治者或官员和商人以朝贡名义谋求经济利益。朝贡者或受封一方,绝大多数时候并不表现或理解为是实质上的从属关系。可能只有明清时期的中国与朝鲜的关系,才具有某种实质意义上的宗藩关系。实行“朝贡体制”数百年的明清两代,是中国历史上对外关系最封闭最保守的时期。明清两朝的海外政策,基本上是不作为的自我封闭政策,并没有获得对东南亚的实际政治影响力。尽管在少数情况下,有些海外国家的统治者也打算利用这种虚拟的“朝贡和宗藩”关系从中国得到政治利益,如获得中国朝廷对其统治地位的承认以增强其合法性(如越南)、受邻国威胁时能得到中国实质性支援等(如马六甲、暹罗等)。但中国基本上不打算也极少利用这种表面上的、自我安慰式的“朝贡和宗藩”关系来干预海外事务。忽必烈侵略爪哇,是蒙古游牧民族侵略性的表现,当时的中国自身也是牺牲品。中国数百年来对周边国家越南、朝鲜和缅甸的少数几次用兵,多是为了稳定中国边境,与维护所谓朝贡体制和宗藩关系基本无关。

结束语

通过对古代中国与东南亚的“朝贡与册封关系”的剖析,我大体认为,历来东西方学者所津津乐道的中国与东南亚地区长期存在的“朝贡贸易与宗藩关系”,并不具备“朝贡”和“宗藩”的实质,朝贡制度并非如费正清认为的,是中国发展对外关系的模式,而是满足中国统治者虚骄心理的自我安慰。更非滨下武志教授认为的,是东亚国际关系的主要体现。明清政府不但不利用中国的国力进行海外地域和商务开拓,还对东南沿海人民卓有成效的海外拓殖事业进行严厉打击,使中国多次丧失向海洋发展的机会。因此,所谓以中国为中心的东亚朝贡体系,很大程度上是根据一厢情愿的中国文献演绎出来的传统东亚国际关系体系。

来源:知沧海(id:zhicanghai),本文转自《南洋问题研究》,作者庄国土,系厦门大学教授。原题为《略论朝贡制度的虚幻:以古代中国与东南亚的朝贡关系为例》

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复