当今社会,人们一边诟病城市规模剧增带来的诸多城市病症候,一边又不遗余力地向城市移居。一些市政管理者、专家学者因市中心人口密度较高、拥堵较严重,提出疏解人口和发展多中心城市的政策建议。

笔者认为,要回答疏解人口和治理拥堵之间的关系,一要廓清城乡、大城市和小城市的本质区别,二要理顺疏解人口对城市通勤、生产和生活的相互作用,三要以数据说明人口密度、疏解人口与交通拥堵之间的逻辑关系。

城市和市中心高密度的本质

周其仁先生言简意赅地概括城市和乡村的本质差别,即“就人口密度而言,城市人口密度高于农村”。据此,我们可以进一步追问,为什么城市的人口密度要高于乡村?笔者认为,城市在本质上是方便人和人见面的地方。这个看似无厘头的回答,其实含义非常深刻。

在农业社会,人类的经济生活比较简单,各自种好各家的地、吃饱饭就行,最多在农村的集市上交换一点生活必需品。绝大多数人一辈子的活动范围不超过县城。工业化改变了人类生活的形态,带来了人口聚集。工业化发展用机器和流水线以及不同企业的上下游关系,把人类组织起来。大批工人在同一个企业里工作,不同的企业相互之间成为对方的供应商或者需求者。人和人之间分工协作的范围扩大了,而人口密度就是人和人之间打交道的距离。相互之间离得太远,则分工协作的成本太高。伴随着后工业化社会的来临,人口密度的增加显得更为重要。

在这个规律背后,隐藏着基本的事实:随着收入水平的提高,人越来越多地消费服务,并越来越需要高质量和多样性的服务。同时,绝大多数的服务产品难以运输,无法储藏,必须在面对面交流时完成生产和消费。高人口密度则意味着服务生产和消费的成本更低。

大城市因为人口规模大,通过规模经济效应,相比小城市拥有更多更好的多样性服务。这就解释了为什么经济发展水平越高的国家城市化率越高,且人口持续向大城市集中。

当今,发达国家的城市化进程和大城市的发展依旧未停止,反倒是在中国这个城市化刚刚过半的国家,却出现了反对城市人口聚集和高人口密度的声音,这是值得思考和颇具争议的现象。

如果说城市更加方便人们的见面,那么市中心就是在城市里最方便人们见面的地方。如果我们把城市表示为一个圆形,那么圆心的位置就是距离其他各地最近的位置。既然如此,市场经济配置资源的结果就是市中心会让给最需要与他人见面的行业和个人。

竞争的结果就是:必须通过支付更高的租金或者房价,把公司企业设立在市中心或者住在市中心。如此“竞租”的结果就是城市形成了圈层结构。

首先在城市最中心的企业和个人往往从事金融行业,因为这个行业需要服务于城市的每一个人和每一家企业。

其次是文化、科技、教育,而在最外围是制造业。制造业放在城市的外围,一部分原因在于污染防治,更本质的原因则是制造业占地多,难以负担城市中心地段的高额租金,同时制造业也不像服务业那样需要跟那么多人打交道。

大数据视野下的城市人口分布与出行——以上海为例

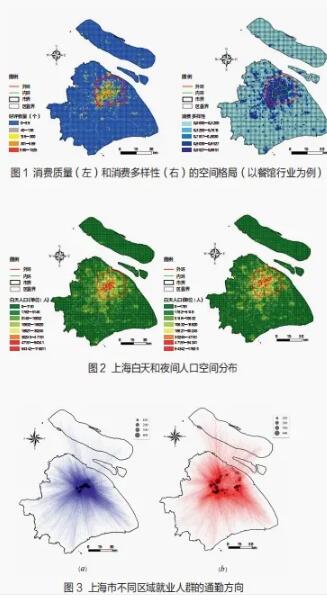

大城市的市中心人口密度更高、服务业(包括教育、医疗和文化设施)更集中,这个不难想象。以上海为例,大众点评大数据呈现的上海餐馆的好评得分和多样性指数,如图1所示。可以很清楚地看到,外环以内(特别是内环以内)餐馆质量和多样性指数明显更高。

此外,还可以分析上海的人口空间分布和通勤模式(如图2所示),用手机信令数据计算出2019年1km×1km格网的上海白天人口和夜间人口的空间分布,其中白天人口接近于就业人口的概念,而夜间人口接近居住人口的概念。

上海白天人口主要集聚在内环,呈现出典型的“核心—边缘”格局,而夜间人口则具有较为明显地向外扩散趋势,内环线内的核心区人口分布明显减少,人口主要分布在内环和内外环中间的部分地区,也有部分人口在郊区新城呈现点状分布特征。

那么,上海居民的出行是什么样的模式呢?图3是用手机信令数据计算所得的上海跨250米边长四方网格就业的居民出行方向,两张图分别是就业目的地位于内环和内外环间居民出行方向。

可以看出,就业于内环以内的居民大量从城市的各个方向往市中心通勤。就业于内外环之间的人,也大量来自于各个方向,但是明显可以看出,从内环出发向外通勤的人不多。这说明,居住在内环内的居民大多是在内环内就业,且承受了高房价。

综上所述,城市空间结构可以达到某种最优状态。在这种状态之下,中心城区拥有更高的人口密度,更多、更好、更多样性的服务业,也有更多就业机会。居住在市中心的人口或者办公地点在市中心的企业获得更好的便利性,但是付出更高的房价和租金。

对于居民来说,中心城区的服务业既是就业机会,也是消费场所,但他们要在房价和通勤之间进行权衡。如果选择上班地点在市中心,收入可能更高,于是,要么居住在市中心付出更高的房价,要么远离市中心节省房价,但需要付出更高的通勤时间和金钱。当然还有一个选择,那就是住得远离市中心,且就近上班,但是可能要放弃更高的收入。

当然,城市的最优空间形态不是一成不变的。随着经济社会的持续稳定发展,城市、大城市和大城市的市中心变得越来越重要,原因在于服务业的发展,其在GDP中所占的比重和在就业中所占的比重越来越高。

更深层的原因在于,经济发展水平越高,劳动成本越高,一个国家在制造业里的比较优势越弱,而服务是不可贸易的,只能大量自己生产,所以发达国家总是比发展中国家具有更高的服务业占比。随着一个国家服务业占比的提升,人口会越来越向城市集中,向大城市以及大城市的中心城区集中。

疏解人口与缓解拥堵、提高通勤效率没有必然联系

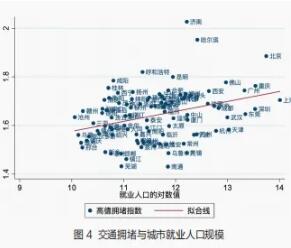

高德公司发布的中国主要城市的拥堵指数(即拥堵时的通勤时间除以通畅时的通勤时间),使我们可以来考察城市人口规模和拥堵之间的关系。结果发现,就业人口(用来度量城市人口规模)最大的城市的拥堵指数不到1.8,而最小的城市的拥堵指数为1.6左右,不同规模的城市的拥堵状况差距不大。(见图4)

如图所示,上海的人口规模要高于北京,但是拥堵指数却比北京小很多,这也再次说明,城市拥堵程度与城市规模的关系并非绝对的。不仅如此,我们从图中还可以发现,济南、哈尔滨和北京,这三个高德交通报告称作“老牌堵城”前三甲的城市,其中拥堵最严重的济南和哈尔滨甚至还不是一线城市。这也说明,城市的拥堵与人口规模关系并不密切。

以济南为例,2010年济南市辖区人口规模在所有城市中排名第18位,但是由于地理等原因,第一条城市轨道交通线路济南轨道交通1号线于2019年4月1日才正式商业运营。同时,民用汽车数量最近十年保持10%以上的年增长速度,平均每三到四人一辆民用汽车。并且济南北边有河、南边有山,城市形态为东西长、南北短的狭长结构,职住分离严重,但缺少东西向的地铁和数量众多的快速路承载主要交通,市中心又有趵突泉、千佛山、大明湖等景点截断交通,因此东西向交通拥堵比较严重。

相关研究结果显示,城市就业人口规模增加1倍,通勤时间只增加9.52%,约2.084分钟。也就是说,城市人口增加,的确会带来通勤时间的增长,但是由于人口密度增加、城市变得更加紧凑、交通基础设施改善等原因,通勤时间增加的幅度实际上非常小。

不仅中国是这样,分析美国的数据也会得出相同结论。当大城市人口规模增加的时候,其人口密度通常来说也是更大的。此时,人口密度会通过下面几个机制来缓解城市拥堵问题,缩短人们的通勤时间。

第一,人口密度高也意味着周边的生活服务距离会比较短,距离工作地点有可能会更近,从而间接起到了缩短人们通勤时间和距离的作用。

第二,人口密度高会提高公共交通利用率,高人口密度使得公共交通能够被充分利用,甚至可以使公共交通盈利。

第三,除了公共交通之外,一些其他有利于缓解拥堵的设施也只有建在高密度区域才能产生规模经济效应。笔者与团队成员做过一项全球范围内大约100个大城市的研究,在这些城市里,如果给定城市的总人口,那么,人口密度高的城市反而拥堵程度低。而且,这种“人口密度有利于缓解拥堵”的效应,主要出现在人口超过1000万的超大城市。在中国城市样本里,我们同样发现,如果给定城市的总人口,人口密度高的城市反而拥堵程度低。

很多人认为对城市人口进行疏解,特别是从市中心向郊外的疏解,可以缓解交通拥堵。其实这是一个思维和政策制定上的严重误区,在一个以服务业为主的大城市,疏解中心城区人口政策会导致居住和消费、就业的空间分离。

首先,居住和公共服务分离。以学校为例,由于公共物品的集中提供机制和学校位置的历史依附性,大城市的优质教育资源大量集中在市中心。我们的研究发现,北京72%的重点初中分布在西城区、东城区和海淀区,而其中的东城、西城两区人口份额还是在下降的。为此,家长不得不开车长距离接送孩子上学,从而增加了通勤压力。

研究发现,在控制其他因素之后,仅由于寒暑假期间学生不用上学,交通拥堵缓解就达到20%-30%,而拥堵的急剧减少导致PM10浓度显著下降。因此,强化教育资源的空间均衡配置,而不是疏解人口,才是减少通勤的更好对策。

其次,职住分离。由于集聚经济与通勤成本同时存在,企业和家庭在空间上的选址和竞争形成了居住和就业的空间关系。疏解中心城区人口到郊区,反而可能加剧职住分离。我的团队的研究发现,在北京城市地块更新中,有大约一半的地块在更新之后不再具有居住功能。

同时,又由于大量的地块更新发生在中心城区,这实际上就减少了中心城区的住宅供应。数据分析发现,地块更新会使周边受到影响的居民通勤距离增加,增幅大约为平均通勤距离的7.3%。换句话说,疏解人口的结果是增加了人们的通勤距离。

还有一些更为具体的疏解人口的政策,值得讨论。在当前中国的制度背景下,在一些超大城市拆除中心城区的违章建筑,加强对于租住地下室的管理,这些主要还是疏解租房的人口。即便执行更为严格的获得公共服务(比如孩子上学)门槛,影响的也主要是租房人群,而这部分人群从身份上来讲,主要是没有本地常住户籍的外来人口。

相关研究发现,外来人口通勤时间较短的原因在于职业和居住两方面。在从事职业方面,有较高比例的外来人口从事经商、商贩、餐饮等商业服务业,这些从业人员通勤时间短,且通勤时间在不同人口规模的城市之间差别不大。

在居住类型方面,外来人口中有很高比例的人通过租房或者雇主提供的住房解决居住问题,全部外来人口租房的比例为70.45%,市辖区外来人口租房比例则高达72.25%,而全国的平均水平只有25.77%。

租房的群体的通勤时间更短,这也提醒我们,大力发展城市的租房市场特别是长租公寓,反而可以降低变更居住地的成本,从而让更多的城市居民通过租房灵活调整自己的居住地和就业地之间的距离。特别是对于需要频繁更换工作的群体,换工作本身就是改善收入和生活质量的手段,而租房市场的灵活性,能使他们在居住地的选择上不至于被锁定。

警惕疏解人口和“郊区化”“逆城市化”所带来的负面影响

疏解中心城区人口的理论依据最早可追溯到1898年英国规划学者霍华德提出的“田园城市”规划模型,其核心观点在于解决因人口大量集中造成拥挤、污染等城市病问题,但这种疏解中心城区人口的理论并未考虑到城市的不同发展阶段和产业结构差异。疏解人口可能导致经济增长和生活质量的下降。

假设互动的频率是给定的,人们通勤的距离和成本上升,这本身就会导致生活质量的下降。而考虑到通勤的距离和成本上升,城市居民就会减少互动的频率,这样一来,就意味着限制了居民的就业和服务消费,进而导致经济增速和居民生活质量的下降。

此外,疏解人口所导致的后果还与市中心的建筑存量有关。给定市中心的建筑存量,如果将人口疏解出去,市中心的房屋租金就会相应下跌。而租金下降则进一步引致人口进入,使得疏解人口的政策失效。如果给定市中心建筑存量,相应提高商业地产比例来达到疏解居住人口的目的,则有可能使得商业地产出现过剩的状况。

虽然尚无严格的证据来证明近些年上海中心城区的活力下降与疏解人口有关,但从人口密度与服务业发展的相关性来说,疏解人口是有可能导致中心城市活力下降的。有文章认为,1978—2000年,伦敦就是因为长期的产业与人口疏解政策以及新城计划,导致伦敦内城出现严重的财政、就业等问题,致使城市中心经济增速减缓,内城衰落。

20世纪50-70年代,西方发达国家曾经出现“郊区化”“逆城市化”的现象。当时的情况是,发达国家仍然有大量的制造业就业岗位,分布在大城市边缘或者中小城市,同时汽车和高速公路十分普及,一小时交通圈辐射很远。

在美国还出现了大城市中心城区被低收入群体占据、犯罪率上升、公共服务质量恶化等问题。这些因素叠加在一起,的确出现过一定阶段的人口离开大城市中心城区的趋势。

以纽约为例,其下的曼哈顿区、布朗克斯区和布鲁克林区等密集地区的人口向皇后区、纽约州的其他郡以及新泽西扩散。

数据显示,曼哈顿区人口从1950年的196.01万下降到1980年的142.83万,总量减少27%,呈现逐年下降态势;而同期皇后区的人口由155.08万人增长到198.65万人,总量增长21.95%;纽约周边的新泽西州人口从1950年483.53万人增长到1980年的736.48万人,总量增长52.31%。

但是,人口离开大城市(特别是其中心城区)的现象在20世纪80年代中后期就戛然而止。这个趋势和产业结构调整有关,越来越多的服务业,特别是以知识和信息为核心竞争力的生产性服务业,进一步集聚中心城区。而此时,美国大城市(比如纽约中心城区)的犯罪率出现了大幅度的下降,不同族群的社区融合有所改善,于是人们又重新回到了城市的中心地区居住和工作。

例如,纽约人口从1980年的707.16万回升至2000年的800.83万,其下辖五区均有不同程度的增加,其中布鲁克林区和皇后区分别增加23.44万、33.81万人,曼哈顿人口则从1980年的142.83万人回升到了153.72万,人口集聚态势明显。

伦敦同样走过了“疏解人口”到“重聚人口”的道路,1979年,由于新城计划带来的内城衰败,伦敦通过颁布《内城地区法》结束了30年来的新城运动,工党政府将更多资源投入内城区域以促进内城复兴。此时,内伦敦人口从1981年的249.80万回升至2001年的276.61万,2011年则达到了323.19万。

此外,考察一个国家人口中有多少居住在城市,也就是城市化率,我们就会发现,城市化率一直是随着经济发展水平提高而上升的。在计划经济体制下,我国曾经出现过政府推动的过度工业化,在向市场经济转型后出现了一些回调,一些人回到了农村,这些都不是历史的常态。

解决城市发展问题关键在于科学认识城市发展规律、提升治理能力与治理水平

除了疏解人口之外,城市交通拥堵还可以通过基础设施建设和管理的改进来缓解。试图把城市的拥堵降到零,既不现实也不科学。一个城市在一天之内不同时段的人流和车流是不一样的,如果连最大人流和车流时段也不存在拥堵,那么,在其他时段城市的道路等基础设施必然严重闲置并消耗大量资源。

在城市人口增长带来的好处、房价和拥堵三者之间存在着某种最优组合。如果要在三个维度上同时改善城市的生活质量,并且提升城市的竞争力,那么能做的就只能是技术和管理的改善。建造城市公共轨道交通设施、加强对于交通违章的管理、征收中心城区的拥堵费。

近年来,随着大数据技术的进步,可以用大数据来管理城市的交通,这些都可以在改善拥堵的同时,不影响城市竞争力和生活成本,而且可以释放城市的活力。如果政策制定者以为可以通过改变人口的空间分布,把人疏解到郊区就可以治理拥堵以及其他城市问题,结果却有可能反而增加拥堵、加重了城市病。

最糟糕就是通过限制中心城区的住房供应来疏解人口,其结果有可能导致中心城区的高房价和郊区人口的长通勤双重代价。

城市既要高效也要宜居,两者缺一不可,但如何实现双赢,的确对于城市管理者和市民来说是很大的挑战。笔者试图通过本文说明一个朴素的道理。城市是用来生产和生活的,城市的空间结构也是服务于生产和生活的。

每一个城市里的居民,既是生产者也是消费者。大量就业机会和更多更好更多样的服务集中在中心城区,而工作和消费服务的行为产生了通勤的需要,这是中心城区人口密度高且更拥堵的机理。如果简单地把人口的居住地搬离中心城区,就有可能事实上拉长了居民去工作和消费服务业的距离,结果可能造成更严重的拥堵。

即便通过疏解人口减少了通勤和拥堵的程度,也可能只是因为上班或者出门消费的成本太高,居民放弃了一部分就业和消费,减少了出行,甚至因为出行成本太高而离开这座城市。此时,街道通畅来了,但城市活力却走了。

提升我们对城市的科学认知,同时提升治理能力和治理水平才是治愈“城市病”良方。因此,党的十八届五中全会指出,要加强空间治理体系建设,推进国家治理体系和治理能力现代化。党的十九届四中全会进一步指出,要立足超大城市发展实际,把握城市治理的基本规律,坚持以人为本,不断提高社会主义现代化国际大都市治理能力和治理水平。

作者陆铭系上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授。

声明:该文观点仅代表作者本人,城市号系信息发布平台,城市网仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复